★夏の甲子園「沸騰対策」は大丈夫なのか

きょうから8月。6日から高校野球、夏の甲子園大会が始まる。どこからとなく聴こえてくるカーンという打球音や「栄冠は君に輝く」のメロディは夏の風物詩ではないだろうか。レジェンドもある。1992年8月16日、第74回大会の2回戦、星稜(石川)と明徳義塾(高知)戦。星稜の4番・松井秀喜選手に対しては5打席連続の敬遠だった。松井選手は春夏含め4回甲子園出場で、高校時代の公式試合でホームラン60本を放っていた「怪物」だった。朝日放送の実況アナウンサーが「勝負はしません」と何度も声を張り上げた。連続5敬遠が松井の名を一躍全国区に押し上げた。

国民のモチベーションを上げてくれる甲子園大会なのだが、このところの「地球沸騰」の暑さが気になる。石川県の馳知事は先月28日の記者会見で、27日に行われた全国高校野球選手権記念石川大会の決勝について、「この暑い中、午後0時半の開始はおかしい」と疑問を呈した。馳氏は「朝8時試合開始とするなど、健康の観点から時間帯に配慮があっていい。生徒諸君が頑張っているという美談で終わらせてはいけない」と述べた(29日付・読売新聞Web版)。

国民のモチベーションを上げてくれる甲子園大会なのだが、このところの「地球沸騰」の暑さが気になる。石川県の馳知事は先月28日の記者会見で、27日に行われた全国高校野球選手権記念石川大会の決勝について、「この暑い中、午後0時半の開始はおかしい」と疑問を呈した。馳氏は「朝8時試合開始とするなど、健康の観点から時間帯に配慮があっていい。生徒諸君が頑張っているという美談で終わらせてはいけない」と述べた(29日付・読売新聞Web版)。

ちなみに、27日の最高気温は33.5度だった。これは以前から言われていることだが、真夏日のマウンドは気温より10度以上高いと。と言うことは、投手の体感温度は44度余りで、その状況下で投げ続けなければならなかった。大変な環境下だったろうと想像する。

そう考えると、馳氏が「朝8時試合開始とするなど、健康の観点から時間帯に配慮があっていい。生徒諸君が頑張っているという美談で終わらせてはいけない」と記者会見で述べた意味がよく理解できる。

甲子園大会は6日から始まるが、天気予報によると6日の神戸市の最高気温は36度、以降も35度など厳しい暑さが続く。なるべく日中は避けて、朝夕の二部制導入や、ナイターなど工夫すべきときが来たのではないか。確かに、高野連は高野連は夏の甲子園の暑さ対策として、朝夕の二部制導入を検討してきたものの、この夏は導入を見送り、一方で、5回終了後に休息をとれるよう「クーリングタイム」を導入することを決めている(2月1日付・NHKニュ-スWeb版) 。

以下は憶測だが、二部制導入となると、放送する側にとってはゴールデンタイム(午後7時-10時)の時間を割かれることになる。NHK・民放含めてテレビ局側の抵抗があり、高野連側が押し切られたのではないだろうか。

⇒1日(火)夜・金沢の天気 はれ

チをしている。黒瓦と白壁のコントラスを見上げながら、玄関を入る。店内には簾戸(すど)が並んでいて、これもどこか懐かしい雰囲気が漂う。

チをしている。黒瓦と白壁のコントラスを見上げながら、玄関を入る。店内には簾戸(すど)が並んでいて、これもどこか懐かしい雰囲気が漂う。 蕎麦が出てきた。福井県今庄町のソバ生産農家から仕入れている。この店のを蕎麦はソバ粉を9割の配合で打つ、いわゆる「九割そば」。風味と香りが楽しめる。つゆも醤油味が濃いめで独特の甘みがある。(※写真2枚は「穂乃香」公式ホームページより)

蕎麦が出てきた。福井県今庄町のソバ生産農家から仕入れている。この店のを蕎麦はソバ粉を9割の配合で打つ、いわゆる「九割そば」。風味と香りが楽しめる。つゆも醤油味が濃いめで独特の甘みがある。(※写真2枚は「穂乃香」公式ホームページより) 茶道と宇宙のつながりはどこにあるのか。茶席には円相(えんそう)の掛け軸がよく用いられる=写真・上=。禅宗の教えの一つとされる。円は欠けることのない無限を表現する、つまり宇宙を表している、とされる。茶の道も同じで、物事にとらわれず、純粋に精進することが茶の湯の道である、と。その心の宇宙の象徴が満月、円なのである。

茶道と宇宙のつながりはどこにあるのか。茶席には円相(えんそう)の掛け軸がよく用いられる=写真・上=。禅宗の教えの一つとされる。円は欠けることのない無限を表現する、つまり宇宙を表している、とされる。茶の道も同じで、物事にとらわれず、純粋に精進することが茶の湯の道である、と。その心の宇宙の象徴が満月、円なのである。 ールを送っていた。その後、馳氏は水上バイクにチャレンジした。世界チャンピオンになったこともある選手の運転する水上バイクの後部座席に乗り、数分間海上を滑走した=写真・中=。

ールを送っていた。その後、馳氏は水上バイクにチャレンジした。世界チャンピオンになったこともある選手の運転する水上バイクの後部座席に乗り、数分間海上を滑走した=写真・中=。 馳氏がチャレンジすると大雨に。前例がある。去年8月3日、馳氏は国立公園に指定されて60周年の白山をPRするため、白山の登山にチャレンジした。翌日、豪雨のために一本道の県道・白山公園線が通行止めになっている影響で移動できず、登山道の入り口に足止め状態になった。このときは、24時間の降水量が金沢・加賀地方で200㍉の豪雨に見舞われた。

馳氏がチャレンジすると大雨に。前例がある。去年8月3日、馳氏は国立公園に指定されて60周年の白山をPRするため、白山の登山にチャレンジした。翌日、豪雨のために一本道の県道・白山公園線が通行止めになっている影響で移動できず、登山道の入り口に足止め状態になった。このときは、24時間の降水量が金沢・加賀地方で200㍉の豪雨に見舞われた。 そして最近目につくのが、地域のニーズに応じた新しい学部や学科の創設だ。北陸エリアで言えば、金沢大学は2022年度に観光デザイン学類を設置した。「観光価値をデザインするための多面的な最新の知見」「未来課題を理解し、ひと・もの・ことに関する多様な情報を収集・分析する力」「課題解決や社会展開に向けて論理的に考える力」などを学び、グローバル人材を育成する(金沢大学公式サイト)。兼六園や武家屋敷、金沢21世紀美術館といった多彩な文化資源を有する金沢や加賀、能登での学びを通じて国際的に通用する観光人材を育てるのが狙いだ。

そして最近目につくのが、地域のニーズに応じた新しい学部や学科の創設だ。北陸エリアで言えば、金沢大学は2022年度に観光デザイン学類を設置した。「観光価値をデザインするための多面的な最新の知見」「未来課題を理解し、ひと・もの・ことに関する多様な情報を収集・分析する力」「課題解決や社会展開に向けて論理的に考える力」などを学び、グローバル人材を育成する(金沢大学公式サイト)。兼六園や武家屋敷、金沢21世紀美術館といった多彩な文化資源を有する金沢や加賀、能登での学びを通じて国際的に通用する観光人材を育てるのが狙いだ。 あって、ことし4月末現在の人口に対する交付率は69.8%(総務省公式サイト「マイナンバーカード交付状況について」より)となっている。2021年4月1日時点の交付率は28.2%、2022年4月1日時点の交付率は43.3%だったので、ことしの伸び率は高まっている。さらに、これまでのマイナンバーカードの申請の受付率だと77.1%(6月4日現在・同)となっていて、今年度内の交付率はかなり高まりそうだ。

あって、ことし4月末現在の人口に対する交付率は69.8%(総務省公式サイト「マイナンバーカード交付状況について」より)となっている。2021年4月1日時点の交付率は28.2%、2022年4月1日時点の交付率は43.3%だったので、ことしの伸び率は高まっている。さらに、これまでのマイナンバーカードの申請の受付率だと77.1%(6月4日現在・同)となっていて、今年度内の交付率はかなり高まりそうだ。 掛け軸には「金獅峯 興宗」の署名と落款がある。「金獅峯」は金沢にある曹洞宗の寺院、大乗寺のこと。「興宗」は住職だった板橋興宗氏だ。興宗氏は大乗寺の住職を経て、大本山總持寺(横浜市)の貫首や曹洞宗管長を務められた。晩年は「猫寺」で知られる御誕生寺(福井県越前市)の住職に。2020年7月に93歳で亡くなられた。大乗寺の住職をされていたころ、自身は新聞記者として何度か取材に訪ねたことがある。新米の記者だったが、いつも笑顔で丁寧に対応いただいた姿が印象に残っている。

掛け軸には「金獅峯 興宗」の署名と落款がある。「金獅峯」は金沢にある曹洞宗の寺院、大乗寺のこと。「興宗」は住職だった板橋興宗氏だ。興宗氏は大乗寺の住職を経て、大本山總持寺(横浜市)の貫首や曹洞宗管長を務められた。晩年は「猫寺」で知られる御誕生寺(福井県越前市)の住職に。2020年7月に93歳で亡くなられた。大乗寺の住職をされていたころ、自身は新聞記者として何度か取材に訪ねたことがある。新米の記者だったが、いつも笑顔で丁寧に対応いただいた姿が印象に残っている。 色の花を眺めていると、花びらに網状の文様が見える。いわゆる文目、これがアヤメの名の由来かと思ったりする。「いずれアヤメかカキツバタ」という言葉がある。優劣がつけ難く、選択に迷うことのたとえ。アヤメかカキツバタか、などとこだわるのは日本人だけかもしれない。英語ではひっくるめてアイリス(iris)と呼ばれているようだ。

色の花を眺めていると、花びらに網状の文様が見える。いわゆる文目、これがアヤメの名の由来かと思ったりする。「いずれアヤメかカキツバタ」という言葉がある。優劣がつけ難く、選択に迷うことのたとえ。アヤメかカキツバタか、などとこだわるのは日本人だけかもしれない。英語ではひっくるめてアイリス(iris)と呼ばれているようだ。 「これまでの花は前座よ、本番の花ステージは私です」といわんばかりに花の精気を放っている。確かに、「立てばシャクヤク、座ればボタン、歩く姿はユリの花」という言葉があるように、上品な女性の姿をイメージさせる。花言葉をネットで検索すると、「恥じらい」とある。とても優雅な花なのに、「恥じらい」とはなぜと思ってしまう。その由来は、シャクヤクは夜になると花を閉じる習性があり、その姿から「恥じらう様子」がイメージされたようだ。

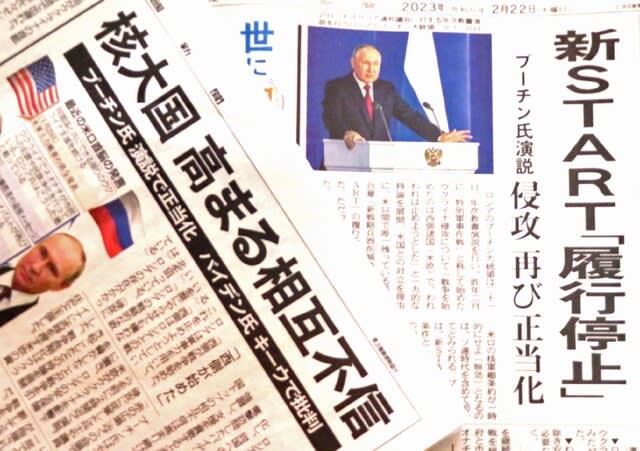

「これまでの花は前座よ、本番の花ステージは私です」といわんばかりに花の精気を放っている。確かに、「立てばシャクヤク、座ればボタン、歩く姿はユリの花」という言葉があるように、上品な女性の姿をイメージさせる。花言葉をネットで検索すると、「恥じらい」とある。とても優雅な花なのに、「恥じらい」とはなぜと思ってしまう。その由来は、シャクヤクは夜になると花を閉じる習性があり、その姿から「恥じらう様子」がイメージされたようだ。 これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。

これに対し、国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が「国連としてはいかなる計画も把握していない」と報告。イギリスの国連大使は「うその情報を広げるために常任理事国の立場を悪用するロシアを許してはならない」と述べるなど、各国からはロシアを非難する発言が相次いだ。 23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより)

23日に開催される緊急特別会合では、決議案を採択する予定で、ロシアに対し軍の撤退および敵対行為の停止を再び求めるとみられる。国連総会での決議に法的拘束力はないが政治的な影響は大きい(同)。では、国連の安全保障理事会はどう機能しているのか。(※写真・上は国連安全保障理事会の会議室=国連広報センター公式サイトより) ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。

ロシアのプーチン大統領はさらに戦況を煽る宣言を出した。NHKニュースWeb版(23日付)によると、ロシア大統領府は「祖国防衛の日」と呼ばれる軍人をたたえるロシアの祝日にあわせて、プーチン大統領の動画のメッセージを公開。この中で、「ことし、大陸間弾道ミサイル『サルマト』の実戦配備を行う。また極超音速ミサイル『キンジャール』の大量製造を継続していく。そして、海上発射型の極超音速ミサイル『ツィルコン』の大量供給を始める」と述べ、ロシア軍が保有する陸や海そして空軍の核戦力を増強していくと宣言した。 「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。

「ペティアン・ナチュレ」と言うそうだ。フランスの発泡酒で、スパークリングとは違った微発泡のワインのこと。そこでさっそく、ペティアン・ナチュレをオ-ダーする=写真=。発酵途中でビン詰されるため、ぶどうジュースのような味わいで、泡も柔らかくて飲みやすい。見た目と味は違うものの、ワイン版どぶろくのような雰囲気だ。