★文明論としての里山6

「ITや科学の技術がわたしたちの問題を解決する」、そんなふうに日本人は信じ続けている。元旦の新聞紙面には「携帯端末向けマルチメディア放送」を携帯電話から広がるバラ色の未来のような感じで紹介されていた。果たしてそうなのだろうか。情報の過剰、ニュース(大事件)の過剰、色彩の過剰、モノの過剰に現代人は悩まされ続けているのではないだろうか。これ以上、情報を得てどうするというのだ。そして、法律の過剰。社会は、窒息しそうなくらいに細かく法律をつくって、それに反した「犯罪者」を量産している。自家中毒に喘ぐ人々の姿、これは文明の行き詰まりではないのか、最近、そんなふうに考えている。

過剰な時代の貧困な精神

白山ろく、旧・白峰村(現・白山市)に焼き畑の伝統技術を現代に伝える人たちがいる。焼き畑の研究をしている橘礼吉(たちばな・れいきち)氏からこんな話を聞いた。「かつて焼き畑は原始的、粗放的な農耕といわれてきたが、そうではない。循環型の、持続可能な農法なのです」と。焼き畑というと、森林破壊の元凶とのイメージを持つ人が多い。化学肥料をまいて、その土地が持つ地力以上の農産物を搾り取るのが近代農業だ。焼き畑はそうではなく、地力を生かした農業であり、休閑地を設けて自然な森林の再生を促す。ヒエやアワをつくり、木から道具をつくる。炭を焼く、薬草を採取する。

白山ろく、旧・白峰村(現・白山市)に焼き畑の伝統技術を現代に伝える人たちがいる。焼き畑の研究をしている橘礼吉(たちばな・れいきち)氏からこんな話を聞いた。「かつて焼き畑は原始的、粗放的な農耕といわれてきたが、そうではない。循環型の、持続可能な農法なのです」と。焼き畑というと、森林破壊の元凶とのイメージを持つ人が多い。化学肥料をまいて、その土地が持つ地力以上の農産物を搾り取るのが近代農業だ。焼き畑はそうではなく、地力を生かした農業であり、休閑地を設けて自然な森林の再生を促す。ヒエやアワをつくり、木から道具をつくる。炭を焼く、薬草を採取する。

当地ではこうした生産スタイルを「出(で)づくり」と呼ぶ。水田の確保が難しい奥山の山中にあって、どうすれば暮らしを持続可能にさせることができるか、人々が自然と向き合い、自然の摂理を脳と体に叩き込んで得た知恵だったのだろう。人と自然の絶妙なバランスを限りなく追求した姿だった。焼き畑の時代に戻れと言っているのではない。その精神が「うつくしい」のである。『文明崩壊』(ジャレド・ダイアモンド著、草思社)で紹介されているように、マヤの小国の王たちは気候変動の危機に直面しているにもかかわらず、「よりみごとな神殿をより分厚い漆喰で塗り固め、互いに負けまいと懸命になった」、そして文明の崩壊を招いた。この姿は、情報過多で喘いでいるにもかかわらず、さらに多くの情報を得ようと血道を上げる現代人の姿に似ている。

⇒8日(金)夜・金沢の天気 あめ

前回述べたように、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。環境省がG8環境大臣会合(08年5月)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」を受け、「実行のための日本の約束」として「SATOYAMA=里山イニシアティブ」(以下「里山イニシアティブ」)を打ち出した。生物多様性条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏は、人と自然が共生するモデルとして描く里山イニシアティブに対し、「日本は成長を続けて現代的な社会を形成した一方で、文化や伝統、そして自然との関係を保ってきた。そのコンセプトは世界で有効であり、日本の経験に大きな期待が集まっている」(COP9での発言)と、条約事務局として支援を表明している。2010年10月にCOP10が名古屋市で開催されることもあり、日本発の<SATOYAMA=里山>は国際会議のキーワードになりつつある。

前回述べたように、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。環境省がG8環境大臣会合(08年5月)で採択された「生物多様性のための行動の呼びかけ」を受け、「実行のための日本の約束」として「SATOYAMA=里山イニシアティブ」(以下「里山イニシアティブ」)を打ち出した。生物多様性条約事務局長のアフメド・ジョグラフ氏は、人と自然が共生するモデルとして描く里山イニシアティブに対し、「日本は成長を続けて現代的な社会を形成した一方で、文化や伝統、そして自然との関係を保ってきた。そのコンセプトは世界で有効であり、日本の経験に大きな期待が集まっている」(COP9での発言)と、条約事務局として支援を表明している。2010年10月にCOP10が名古屋市で開催されることもあり、日本発の<SATOYAMA=里山>は国際会議のキーワードになりつつある。 さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。

さらに、<SATOYAMA=里山>は国際用語として認知されようとしている。その認知度を一気に高めたのが、生物多様性条約第9回締約国会議(CBD/COP9、ドイツ・ボン)で日本の環境省と国連大学高等研究所が主催したサイドイベント「日本の里山・里海における生物多様性」(2008年5月28日)だった。スピーチの中で、環境省の黒田大三郎審議官(当時)らが「人と自然の共生、そして持続可能社会づくりのヒントが日本の里山にある」と述べ、科学者による知識と伝統的な自然との共存を組み合わせることを目的とした「里山イニシアティブ」を生物多様性の戦略目標として提唱した。さらに、石川県の谷本正憲知事は「石川の里山里海は世界に誇りうる財産である」と強調し、森林環境税の創設による森林整備、条例の制定、景観の面からの保全など具体的な取り組みを紹介した。 日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。

日本でも食の問題が起きた。どこの国で生産されたのかも不明な食材や加工食品を、安全性を二の次にして安価というだけで市場に流す。そのため価格では太刀打ちできない国内の小生産者は生産を止め、地域そのものが疲弊していく。地域の労働の担い手は都会に出て行く。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になる。彼らを待ち受けているのは結局、失業と貧困である。 これまで、「国民の経済」に歪みや偏りが起こると政府は、税金や補助金や社会保障給付というカタチで所得の再配分を行ってきた。ところが、一部を除いて世界的な不況となると自動車産業などグローバル企業でさえ赤字決算に陥る。日本を始め欧米は軒並み巨額な国債発行で財政をしのいでいが遅かれ早かれ国家自体が破綻する。民主党政権が、郵貯の民営化にストップをかけたのも、再び郵貯を「国債消化機関」として復活させようとしているからだとの見方もある。資本主義だけではなく、政治も国家も疲弊している。 プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。

プロテスタントの教義は、身分は低くとも自分の仕事に誇りを持って専念しなさいと人々を諭した。これがカルヴァンが説いた予定調和説の「あらかじめ神が決めたこと」だ。プロテスタントの教会には階級序列がなく、人々にも上昇志向や贅沢志向というものがなかった。こうした生真面目な精神性が、高い生産性と「働いて貯める」倫理を生みだし、それが資本主義の蓄積へと間接的に連なって行く。一方、カトリック社会では階級序列があり、より高い階級へ上昇できる可能性がある。すると、今の仕事はより高い地位に就くための通過地点にすぎないと考える人々は実入りのよい仕事に目を向け、現状の仕事に専念しなくなる。その結果として生産性は低くなる、とウェーバーは分析したと覚えている。 東大のイチョウは校章にもなっているだけあって、キャンパス全体を黄色く染めるくらい本数は多い。そのイチョウと赤門がコントラスを描いて、これも見ごたえのある風景だ。青森から訪れたという女子高生が記念撮影に夢中だった=写真=。

東大のイチョウは校章にもなっているだけあって、キャンパス全体を黄色く染めるくらい本数は多い。そのイチョウと赤門がコントラスを描いて、これも見ごたえのある風景だ。青森から訪れたという女子高生が記念撮影に夢中だった=写真=。

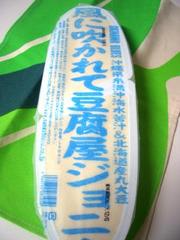

豆腐といえば四角とだいたい相場は決まっている。中に、能登の「ちゃわん豆腐」のように丸型もある。この豆腐はなんとサーフボード型なのだ。ネーミングが面白い。「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」。2パック入っていて298円だ。受け狙いの流行商品だろうと思ったら、商品開発に5年も費やしたこだわりの味だという。味は濃厚でまるでクリームチーズかプリンのようだ。

豆腐といえば四角とだいたい相場は決まっている。中に、能登の「ちゃわん豆腐」のように丸型もある。この豆腐はなんとサーフボード型なのだ。ネーミングが面白い。「風に吹かれて豆腐屋ジョニー」。2パック入っていて298円だ。受け狙いの流行商品だろうと思ったら、商品開発に5年も費やしたこだわりの味だという。味は濃厚でまるでクリームチーズかプリンのようだ。 ニュージーランドの経済の中心地オークランドの街を歩くと、不思議なことにマネーの活況ほどに街は騒がしくないのである。投資家の間では有名なニュージーランドドル建て債券は5%~6%を維持している。それだけ高金利で世界中からマネーを集めているので、さぞ都市開発も盛んだろうと思い、ホテルの部屋(18階)から街を見回してみた。クレーンが立っているのを確認できたのは2カ所だけ。ホテルの周囲は新しい高層ビルが建ち並んでいるので開発ブームは過ぎ去ったという感じだ。

ニュージーランドの経済の中心地オークランドの街を歩くと、不思議なことにマネーの活況ほどに街は騒がしくないのである。投資家の間では有名なニュージーランドドル建て債券は5%~6%を維持している。それだけ高金利で世界中からマネーを集めているので、さぞ都市開発も盛んだろうと思い、ホテルの部屋(18階)から街を見回してみた。クレーンが立っているのを確認できたのは2カ所だけ。ホテルの周囲は新しい高層ビルが建ち並んでいるので開発ブームは過ぎ去ったという感じだ。 それではどこに投資の金が回っているのかと思う。確かに、ハントリーでは新しい石炭火力発電所が建設されるなどインフラ投資が行われている。また、クイーンズタウンのリゾート開発にもマネーが回っているのだろう。しかし、現実をよく見ると「祭りは終わった」という印象だ。そのせいか、ニュージーランドドルは下落している。去年11月末には1NZ㌦=87円だったレートは、12月末に80円程度まで下落し、ことしに入って72円程度まで下がり、今月76円で持ち直してはいる。もともと市場規模が小さく急降下しやすいのだ。

それではどこに投資の金が回っているのかと思う。確かに、ハントリーでは新しい石炭火力発電所が建設されるなどインフラ投資が行われている。また、クイーンズタウンのリゾート開発にもマネーが回っているのだろう。しかし、現実をよく見ると「祭りは終わった」という印象だ。そのせいか、ニュージーランドドルは下落している。去年11月末には1NZ㌦=87円だったレートは、12月末に80円程度まで下落し、ことしに入って72円程度まで下がり、今月76円で持ち直してはいる。もともと市場規模が小さく急降下しやすいのだ。 新聞で「BBQ is kiwiana」という文が目に止まった。BBQはバーベキューのことなので、バーベキューならキーウィの肉、かといぶかった。このKiwianaを英和辞書で検索しても出てこないので、現地の日本人ガイド氏に聞くと、笑いながら「そうですね、日本語で近いのは『ニュージーランド名物』とでもいいましょうか…」、「あえて訳せば『バーベキューはニュージーランド名物』ですね」と。

新聞で「BBQ is kiwiana」という文が目に止まった。BBQはバーベキューのことなので、バーベキューならキーウィの肉、かといぶかった。このKiwianaを英和辞書で検索しても出てこないので、現地の日本人ガイド氏に聞くと、笑いながら「そうですね、日本語で近いのは『ニュージーランド名物』とでもいいましょうか…」、「あえて訳せば『バーベキューはニュージーランド名物』ですね」と。 ランドの先住民であるマオリ族からキーウィと名付けられたそうだ。ニワトリくらいの大きさで、飛べない。たくましい脚を持ち、速く走る。しかし、ヨーロッパからの移民とともにやって来たネコやネズミなどの移入動物の影響でキーウィは一時絶滅の危機に瀕したこともある。体の3分の1ほどの大きさの卵を抱くのはオスの仕事である。そこで、kiwihusband(キーウィハズバンド)と言えば、面倒見のよい夫のたとえだとか。

ランドの先住民であるマオリ族からキーウィと名付けられたそうだ。ニワトリくらいの大きさで、飛べない。たくましい脚を持ち、速く走る。しかし、ヨーロッパからの移民とともにやって来たネコやネズミなどの移入動物の影響でキーウィは一時絶滅の危機に瀕したこともある。体の3分の1ほどの大きさの卵を抱くのはオスの仕事である。そこで、kiwihusband(キーウィハズバンド)と言えば、面倒見のよい夫のたとえだとか。 の若者たちは黒地にシダの模様のロゴがついたTシャツを着ていた。上の写真のように、チームのロゴは葉の裏側が銀色のシルバーファーと現地で呼ばれるシダなのである。この夜、オールブクラックスは34対27で勝利し、薄暗いバーではほの白く光るシダが歓喜で揺れていた。

の若者たちは黒地にシダの模様のロゴがついたTシャツを着ていた。上の写真のように、チームのロゴは葉の裏側が銀色のシルバーファーと現地で呼ばれるシダなのである。この夜、オールブクラックスは34対27で勝利し、薄暗いバーではほの白く光るシダが歓喜で揺れていた。 続いてニュージーランド航空の機体の尾翼をご覧いただきたい。2本のゼンマイをかたどった模様がニュージーラーンド航空のマークである。シダの新芽の巻きの部分は「コル」と言って、先住民のマオリ族は縁起がよい、あるいは発展性があるという意味を込めている。マオリ族の工芸品店ではグリーンストーン(緑石)を加工してペンダントやネックレスとして販売されている。

続いてニュージーランド航空の機体の尾翼をご覧いただきたい。2本のゼンマイをかたどった模様がニュージーラーンド航空のマークである。シダの新芽の巻きの部分は「コル」と言って、先住民のマオリ族は縁起がよい、あるいは発展性があるという意味を込めている。マオリ族の工芸品店ではグリーンストーン(緑石)を加工してペンダントやネックレスとして販売されている。 極めつけは下の写真である。マオリ族のダンスが楽しめるディナーショーに参加したときのこと。コーヒーのコーナーに飾りつけられていたクロスである。どこかで見た懐かしい図柄である。そう日本の風呂敷のデザインである唐草文様だ。これはマオリの伝統的な文様なのだという。唐草文様はもともとギリシャやペルシャから伝わった文様で、ブドウの木のつるなどをかたどったデザインとされる。ところがよく見ると、マオリ族のそれは巻きが2重、3重になっていて明らかにゼンマイ、つまりシダ植物である。

極めつけは下の写真である。マオリ族のダンスが楽しめるディナーショーに参加したときのこと。コーヒーのコーナーに飾りつけられていたクロスである。どこかで見た懐かしい図柄である。そう日本の風呂敷のデザインである唐草文様だ。これはマオリの伝統的な文様なのだという。唐草文様はもともとギリシャやペルシャから伝わった文様で、ブドウの木のつるなどをかたどったデザインとされる。ところがよく見ると、マオリ族のそれは巻きが2重、3重になっていて明らかにゼンマイ、つまりシダ植物である。