★ノンアルコールがアルコール文化を変える日が来るのか

年齢も古希を超えたのでアルコールを少々控えようと思い、飲んだ翌日は飲まないことにした。もう1年になる。飲むのが習慣となっていた自身にとってこれは結構、人生の試練となった。「誰かと約束したわけではない。自分に甘える日があってもいい」と連日飲んだこともある。「いやいや自分を甘やかしていけない。自分の身は自分で守る」と翌日は飲まないを厳格に自分に言い聞かせたこともある。そんなことを繰り返しているうちに、妙にアルコールを飲む回数そのものが減ってきた。自制しているわけではない。自然とそうなってきた。

そうなったきっかがノンアルコールビールだった。コンビニにビールを買いに行くと、「ノンアルコール ALC 0.00%」というレッテルが目に入った。銘柄は「Asahi」とある。買って自宅で飲んでみるとビールの風味は変わらず、普通のアサヒビールだった。ただ、しっとりと体に落ちてくるアルコール感がない。なんとも不思議なビールだと思ったのが、去年9月のことだった。

そのころワインやビール、日本酒を飲んだ翌日はアルコールは一切飲まないと肝に銘じていたころだ。とは言え、冒頭で述べたように自己制御ができずに連日飲んだりと試練が続く日々だった。10月ごろに、ふとノンアルコールビールのことを思い出し、どうしても翌日飲みたければ代替にノンアルコールを飲めば気持ちが収まると思い、始めた。続けているうちに、飲まないことでイライラとしていたストレスがなくなっていた。そして不思議なことに、アルコールを飲む日にノンアルコールを飲んでいることが多くなってきた。でも飲んだ気分になっている。もちろん、酔ってはいない。

ふと思ったことだが、ノンアルコールビールはビールの飲料感があり、なんとなく気持ちが落ち着く。そして普通の炭酸飲料でもあるわけで、職場や仕事中に飲んでもいい。もちろん、飲んだ後で車を運転してもいい。これは「ノンアルコール文化」ではないだろうか。

ネットによると、アサヒビールはビール好きの働く人たちが「仕事」と「ビールを楽しむ時間」をうまく両立させ、どちらも充実させる生活を意味する「ワークビールバランス」を提唱しているようだ。確かに、職場の上司が「仕事に疲れたら冷たいビールでも飲んで一服して、また頑張ろう」と部下を励ます日が来ているのかもしれない。そして、この夏は猛暑日が続き、とてつもなく暑かった。この「ワークビールバランス」が広まったのではないだろうか。

⇒29日(金)午後・金沢の天気 はれ

のような寒い日が続いたのでスローな満開となったのかもしれない。このおかげで、きょう8日までの予定だった兼六園の無料開放が13日の日曜日まで延長されるとニュースで伝えられている。(※写真・上は、兼六園近くの広坂通りの桜並木=8日午前10時ごろ撮影)

のような寒い日が続いたのでスローな満開となったのかもしれない。このおかげで、きょう8日までの予定だった兼六園の無料開放が13日の日曜日まで延長されるとニュースで伝えられている。(※写真・上は、兼六園近くの広坂通りの桜並木=8日午前10時ごろ撮影) も巨大だ。ネットで調べると、高さが67㍍、全長316㍍という国内に寄港するクルーズ船では最大級の規模を誇る、とある。ちなみに高さ67㍍はビルの高さにすれば20階建てに相当する。写真の左下に列をなして並んでいる大型観光バスが小さく見える。誘導された高台で撮影していると、迫力あるクルーズ船を見ようと見物人が次々と集まってきた。

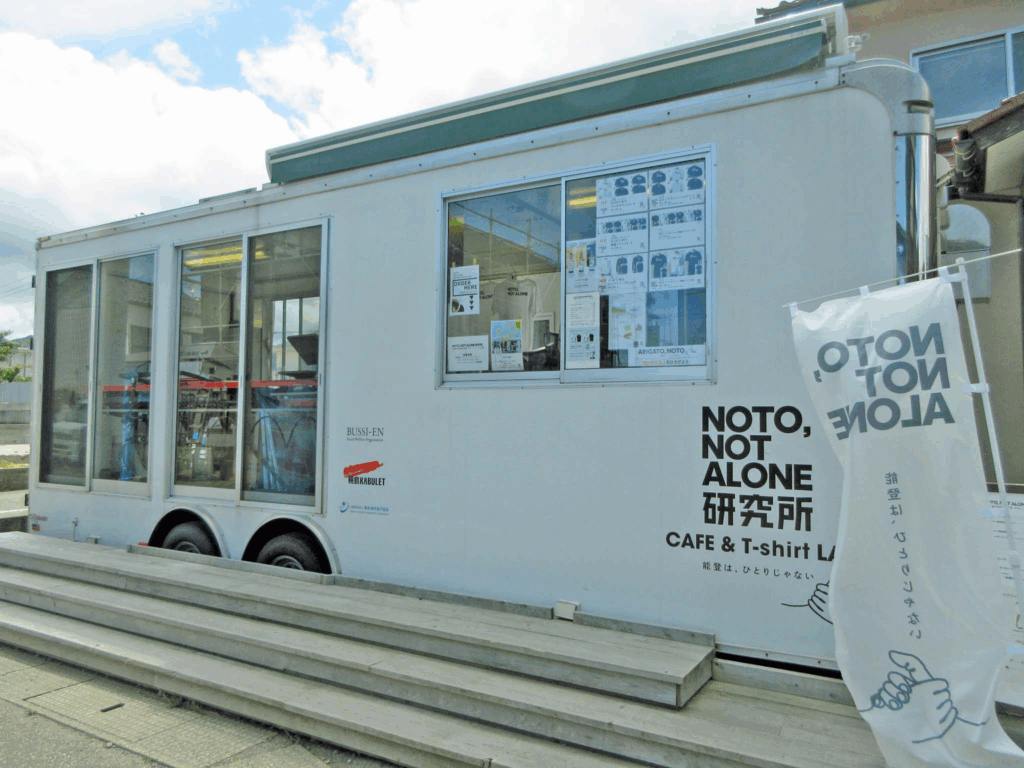

も巨大だ。ネットで調べると、高さが67㍍、全長316㍍という国内に寄港するクルーズ船では最大級の規模を誇る、とある。ちなみに高さ67㍍はビルの高さにすれば20階建てに相当する。写真の左下に列をなして並んでいる大型観光バスが小さく見える。誘導された高台で撮影していると、迫力あるクルーズ船を見ようと見物人が次々と集まってきた。 県ではことし10月までに公費解体を終わらせる予定だ。そこで、きのう「57%の現状」を見に輪島市に行ってきた。同市では自治体の中でも最も多い1万1267棟の解体を予定していて、解体作業には4、5人の作業グループが329班が市内に入っている。土曜日にかかわらず、多くのパワーショベルやトラックが忙しく動いていた。

県ではことし10月までに公費解体を終わらせる予定だ。そこで、きのう「57%の現状」を見に輪島市に行ってきた。同市では自治体の中でも最も多い1万1267棟の解体を予定していて、解体作業には4、5人の作業グループが329班が市内に入っている。土曜日にかかわらず、多くのパワーショベルやトラックが忙しく動いていた。 団体「認定NPO法人ピーク・エイド」が主催して行っている震災支援の野菜プロジェクト。ネットで調べると、ピーク・エイドでは全国から有志の自治体を募り資金を調達し、輪島市内の業者から野菜を購入して市民に無料で配布している。すでに、40回余りに及んでいるようだ。

団体「認定NPO法人ピーク・エイド」が主催して行っている震災支援の野菜プロジェクト。ネットで調べると、ピーク・エイドでは全国から有志の自治体を募り資金を調達し、輪島市内の業者から野菜を購入して市民に無料で配布している。すでに、40回余りに及んでいるようだ。