☆旅の目線で東京を-上

3月19日から3日間の連休を東京で過ごしている。これまで何度も出張で来ているが、その目的が交渉であったり、会議であったりと、説明であったりする。すると、出張では旅の目線で東京を眺めるということができないものだ。もちろん、中には頭の切り替えが速く、器用な人は出張目的が終われば、半日でも旅人の目線で巡る人がいる。残念ながら、私はそんな器用さを持ち合わせてはいない。

空中と水上のパノラマ、地上とはまったく違って見えるTOKYO

北陸新幹線で金沢駅から東京駅へは2時間半。初日と2日目の宿は浅草なので、東京駅から秋葉原駅に行き、そこから「つくばエクスプレス」に乗り換えて浅草駅へ。なぜ浅草に。せっかくだから景色のよいところをと旅行会社と打ち合わせをして予約してもらった。あの東京スカイツリーが目の前に見えるホテルの10階だった。スカイツリーは初めて。初日午後、さっそ くシャトルバスで向かう。到着すると聞きしに勝る込み具合だった。しかも、あちこちから中国語、英語、そしてフランス語が飛び交っている。これだけでも随分と旅気分になれるから不思議だ。TOKYOに来た気分だ。

くシャトルバスで向かう。到着すると聞きしに勝る込み具合だった。しかも、あちこちから中国語、英語、そしてフランス語が飛び交っている。これだけでも随分と旅気分になれるから不思議だ。TOKYOに来た気分だ。

スカイツリー初登り。展望台へのシャトル(エレベーター)の内装が凝っていた。4基のシャトルはそれぞれ東京の四季が表現されていて、たまたま乗ったものは夏をイメージした「隅田川の花火の空」がモチーフだった。電飾でキラキラと花火のように輝く。使われているのはガラスで、伝統的ガラス細工「江戸切子」と、添乗員の女性が説明してくれた。見事な照明演出だ。みとれている間に350㍍の「天望デッキ」に到着。シャトルの名の通り、分速600㍍の高速であっという間だった。

デッキに出て、眼下のTOKYOの街と富士山を眺めようとしたが、あいにくの曇天で視 界はゼロ。雲の中にいる感じだ。ぐるり360度回ったが、白の世界が広がるのみ。さらに高見の450㍍の「天望回廊」に上ったが、同じ状況だった。3090円の入場チケットが惜しくなってきた。こうした事態に備えて客をがっかりさせない工夫もある。デッキから一望できる眺望を52型モニターで映し出す「時空ナビ」など。意外と面白いのが「江戸一目図屏風」だった。パンフによれば、江戸時代の浮世絵師、鍬形慧斎(くわがた・けいさい)による鳥瞰図が圧巻だ。江戸城を中心に描かれた想像上の江戸の街のパノラマなのだが、目線がちょうど同じ位置にあり、まるで200年後の東京スカイツリーのために描いたような絵なのだ。

界はゼロ。雲の中にいる感じだ。ぐるり360度回ったが、白の世界が広がるのみ。さらに高見の450㍍の「天望回廊」に上ったが、同じ状況だった。3090円の入場チケットが惜しくなってきた。こうした事態に備えて客をがっかりさせない工夫もある。デッキから一望できる眺望を52型モニターで映し出す「時空ナビ」など。意外と面白いのが「江戸一目図屏風」だった。パンフによれば、江戸時代の浮世絵師、鍬形慧斎(くわがた・けいさい)による鳥瞰図が圧巻だ。江戸城を中心に描かれた想像上の江戸の街のパノラマなのだが、目線がちょうど同じ位置にあり、まるで200年後の東京スカイツリーのために描いたような絵なのだ。

20日は隅田川の水上バスを楽しむ。ホテルから歩いて、混雑する雷門の前を通って、浅草の吾妻橋のたもとにある発着場まで20分。川向うのビルの上に雲のような形をした奇妙な金色のオブジェがある。ビール製造販売会社が聖火台と炎をイメージして造ったものでかつて話題 になったことを思い出した。

になったことを思い出した。

水上バスはほぼ満員。隅田川に架かる清洲橋、永代橋、勝鬨(かちどき)橋といった国の重要文化財(建造物)に指定される橋の下をくぐり川を下る。川から眺望する橋と周囲の街並みのカメラアングルは地上で見る東京とはまったく別の都市の光景だと気づいた。

上記のビール製造販売会社の関連会社が製造した地ビール「隅田川ヴァイツエン」(1杯600円)を片手に、12の橋をくぐり、「日の出桟橋」に到着した。向こうに海にかかるレインボーブリッジが見える。周囲を360度見渡してみる。水上の都TOKYOだ。

⇒20日(日)夜・東京の天気 くもり

湯涌温泉をモデルとし、2011年4月から9月に放送されたテレビアニメ「花咲くいろは」(全26話)が放送された。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。これ以来、「聖地」なのだ。

湯涌温泉をモデルとし、2011年4月から9月に放送されたテレビアニメ「花咲くいろは」(全26話)が放送された。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。これ以来、「聖地」なのだ。 論点の一つはGIAHSをめぐる「官」と「民」の関係性だ。韓国農漁村研究院の朴潤鎬博士は「農業遺産を保全発展させるためには地域住民の主体性が必要」と述べた。会場の質問者(韓国)からも、「今回のワークショップでは国際機関や政府、大学のパネリストばかり、なぜ非政府組織(NGO)の論者がいないのか」といった質問も出された。これに対し、パネリストからは「農業遺産の民間の話し合いや交流事業も今後進めたい」(韓国)や、「日本のGIAHSサイトではNPOや農業団体が農産物のブランド化やツーリズムなど進めている」(日本)の意見交換がされた。確かに認定までのプロセスでは情報収集や国連食糧農業機関(FAO)との連絡調整といった意味合いでは政府や自治体とった「官」が主導権を取らざるを得ない。認定後はむしろ農協やNPOといった民間団体などとの連携がうまくいかどうかがキーポイントとなる。討論会では「地域住民主体のサミット」(朴潤鎬氏)のアイデアも出されるなど、「民」を包含したGIAHSのガバナンス(主体的な運営)では韓国側の声が大きかった。

論点の一つはGIAHSをめぐる「官」と「民」の関係性だ。韓国農漁村研究院の朴潤鎬博士は「農業遺産を保全発展させるためには地域住民の主体性が必要」と述べた。会場の質問者(韓国)からも、「今回のワークショップでは国際機関や政府、大学のパネリストばかり、なぜ非政府組織(NGO)の論者がいないのか」といった質問も出された。これに対し、パネリストからは「農業遺産の民間の話し合いや交流事業も今後進めたい」(韓国)や、「日本のGIAHSサイトではNPOや農業団体が農産物のブランド化やツーリズムなど進めている」(日本)の意見交換がされた。確かに認定までのプロセスでは情報収集や国連食糧農業機関(FAO)との連絡調整といった意味合いでは政府や自治体とった「官」が主導権を取らざるを得ない。認定後はむしろ農協やNPOといった民間団体などとの連携がうまくいかどうかがキーポイントとなる。討論会では「地域住民主体のサミット」(朴潤鎬氏)のアイデアも出されるなど、「民」を包含したGIAHSのガバナンス(主体的な運営)では韓国側の声が大きかった。 同島は、アジア初のスローシティー指定(2007年1月、カタツムリをシンボルに取り組んでいる)。また、オンドル石水田システムは韓国の「国家重要農業遺産」の第1号に選定(2013年1月)された。昼食は廃校となった中学を改装した「ヌリソム旅行学校」で。ここではツアー参加者が、サザエ、コメ粉、ニンジン、ネギを刻んでゴマ油でいためる郷土料理「チョンサンドタン」をつくり試食。スローフードのツーリズムが人気となっている。

同島は、アジア初のスローシティー指定(2007年1月、カタツムリをシンボルに取り組んでいる)。また、オンドル石水田システムは韓国の「国家重要農業遺産」の第1号に選定(2013年1月)された。昼食は廃校となった中学を改装した「ヌリソム旅行学校」で。ここではツアー参加者が、サザエ、コメ粉、ニンジン、ネギを刻んでゴマ油でいためる郷土料理「チョンサンドタン」をつくり試食。スローフードのツーリズムが人気となっている。 珍しいもの見た。「草墳(そうふん)」である。段々畑の一角にこんもりしたワラづくりの墓なのだ。遺体をその土葬せずに3年から5年間、木棺にワラと草と遺体を入れて、骨だけにする。その後に再び木棺を開けて洗骨し、骨を全部土葬する。骨を洗うのは長男ら家族だ。棺桶に草を入れるので草墳と称するらしい。

珍しいもの見た。「草墳(そうふん)」である。段々畑の一角にこんもりしたワラづくりの墓なのだ。遺体をその土葬せずに3年から5年間、木棺にワラと草と遺体を入れて、骨だけにする。その後に再び木棺を開けて洗骨し、骨を全部土葬する。骨を洗うのは長男ら家族だ。棺桶に草を入れるので草墳と称するらしい。 GIAHSの今後の展開について、「ユネスコの世界遺産をヨーロッパがリードしてきたように、多様で長い歴史を持つ農業のあるアジアを中心にGIAHSをリードしていくべきだ。GIAHSにおけるアジアのリーダーシップを確保するためにも、自然環境や農業の起源が共通する日中韓の三カ国間の緊密な連携を期待したい。今後はアフリカや中南米、欧米など、他の地域に認定を拡大することが、バランスのとれた発展に不可欠である」とアジアから世界に広がるGIAHSの意義を訴えた。

GIAHSの今後の展開について、「ユネスコの世界遺産をヨーロッパがリードしてきたように、多様で長い歴史を持つ農業のあるアジアを中心にGIAHSをリードしていくべきだ。GIAHSにおけるアジアのリーダーシップを確保するためにも、自然環境や農業の起源が共通する日中韓の三カ国間の緊密な連携を期待したい。今後はアフリカや中南米、欧米など、他の地域に認定を拡大することが、バランスのとれた発展に不可欠である」とアジアから世界に広がるGIAHSの意義を訴えた。 ワークショップの主催(主管)は韓国農漁村遺産学会、済州発展研究院、青山島クドルチャン棚田協議会の3者、共催(共同主管)が韓国農村振興庁、同農漁村研究院、中国科学院地理科学資源研究所、国連大学の5者。

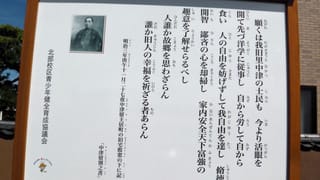

ワークショップの主催(主管)は韓国農漁村遺産学会、済州発展研究院、青山島クドルチャン棚田協議会の3者、共催(共同主管)が韓国農村振興庁、同農漁村研究院、中国科学院地理科学資源研究所、国連大学の5者。 中津の旧居近くの駐車場に立て看板があった=写真=。団体名に「北部校区青少年健全育成協議会」とあるので、青少年に向けた啓発看板。これに福沢の文が引用されていた。「願くは我旧里中津の士民も 今より活眼を開て先ず洋学に従事し 自から労して自から食い 人の自由を妨げずして我自由を達し、修徳開智 鄙吝(ひりん)の心を却掃し、家内安全天下富強の趣意を了解せらるべし 人誰か故郷を思わざらん 誰か旧人の幸福を祈ざる者あらん」(明治三年十一月二十七 旧宅敗窓の下に記 「中津留別之書」)。明治3年(1870)、中津にいた母を東京に迎えるため一時帰郷した福沢が旧居を出る際に郷里の人々に残したメッセージだ。「敗窓の下」とあるので、家屋も壊れていたのであろう。

中津の旧居近くの駐車場に立て看板があった=写真=。団体名に「北部校区青少年健全育成協議会」とあるので、青少年に向けた啓発看板。これに福沢の文が引用されていた。「願くは我旧里中津の士民も 今より活眼を開て先ず洋学に従事し 自から労して自から食い 人の自由を妨げずして我自由を達し、修徳開智 鄙吝(ひりん)の心を却掃し、家内安全天下富強の趣意を了解せらるべし 人誰か故郷を思わざらん 誰か旧人の幸福を祈ざる者あらん」(明治三年十一月二十七 旧宅敗窓の下に記 「中津留別之書」)。明治3年(1870)、中津にいた母を東京に迎えるため一時帰郷した福沢が旧居を出る際に郷里の人々に残したメッセージだ。「敗窓の下」とあるので、家屋も壊れていたのであろう。 断崖絶壁の難所に342㍍の隧道を掘り抜かれたのは寛延年間(1750年代)。観光案内の立札の説明によると、諸国遍歴の途中に立ち寄った禅海和尚がこの難所で通行人が命を落とすのを見て、托鉢勧進によって資金を集め、石工たちを雇ってノミと槌だけで30年かけてトンネルを完成させたと伝えられている。能登半島にも同じような逸話がある。かつて「能登の親不知」と言われた輪島市曽々木海岸の絶壁に、禅僧の麒山和尚が安永年間(1772-1780)前後に13年かけて隧道を完成させた。いまでも、地元の人たちは麒山祭を営み、遺徳をしのんでいる。

断崖絶壁の難所に342㍍の隧道を掘り抜かれたのは寛延年間(1750年代)。観光案内の立札の説明によると、諸国遍歴の途中に立ち寄った禅海和尚がこの難所で通行人が命を落とすのを見て、托鉢勧進によって資金を集め、石工たちを雇ってノミと槌だけで30年かけてトンネルを完成させたと伝えられている。能登半島にも同じような逸話がある。かつて「能登の親不知」と言われた輪島市曽々木海岸の絶壁に、禅僧の麒山和尚が安永年間(1772-1780)前後に13年かけて隧道を完成させた。いまでも、地元の人たちは麒山祭を営み、遺徳をしのんでいる。 い、競い合うように連なる「競秀峰(きょうしゅうほう)」=写真・下=と呼ばれる山がある。江戸時代からの名所で、中津藩の名勝でもあった。明治27年(1894)年2月、福沢諭吉は息子2人(長男、次男)を連れて、20年ぶりに墓参のため中津に帰郷した。当時の福沢は、私塾だった慶應義塾に大学部を発足させ、文学、理財、法律の3科を置き、ハーバード大学から教員を招くなど着々と大学としての体裁を整えていた。また、明治15年(1882)に創刊した日刊紙『時事新報』は経済や外交を重視する紙面づくりが定評を得ていた。

い、競い合うように連なる「競秀峰(きょうしゅうほう)」=写真・下=と呼ばれる山がある。江戸時代からの名所で、中津藩の名勝でもあった。明治27年(1894)年2月、福沢諭吉は息子2人(長男、次男)を連れて、20年ぶりに墓参のため中津に帰郷した。当時の福沢は、私塾だった慶應義塾に大学部を発足させ、文学、理財、法律の3科を置き、ハーバード大学から教員を招くなど着々と大学としての体裁を整えていた。また、明治15年(1882)に創刊した日刊紙『時事新報』は経済や外交を重視する紙面づくりが定評を得ていた。 元旦の朝は、金沢・兼六園にある金沢神社に初もうでに家族と出かけた。時折晴れ間ものぞく小春日和だった。列につくのだが、近年の傾向だとそれほど列は長くはない。金沢神社は菅原道真を祀っていて、受験生とその家族が多いのだが、かつてほどの熱気が感じられない。天気がよいにもかかわらず、列の長さがさほどではないということは、受験に縁起を担ぐ時代はもう終わったのかも知れない。列についていると、家族がふと、「この灯篭の彫り物は竜だね=写真=、ことしのエトだから一枚写真を撮っておこう」と。その言葉でことしは辰(たつ)年かと初めて気が付いた。辰年は上昇の年とされるがどんな年になるのだろう。12年前の平成12年(2000)は、三宅島が噴火し、ITバブルが崩壊した年、その前の昭和63年(1988)はバブル経済の真っ盛りで東証株価3万円、そして政界の金にまつわるスキャンダルのリクルート事件が発覚した年だった。辰年は、こうしてみると浮くか沈むかの明暗がはっきりする年。ことしはどちらだ。ひょっとして大底か。

元旦の朝は、金沢・兼六園にある金沢神社に初もうでに家族と出かけた。時折晴れ間ものぞく小春日和だった。列につくのだが、近年の傾向だとそれほど列は長くはない。金沢神社は菅原道真を祀っていて、受験生とその家族が多いのだが、かつてほどの熱気が感じられない。天気がよいにもかかわらず、列の長さがさほどではないということは、受験に縁起を担ぐ時代はもう終わったのかも知れない。列についていると、家族がふと、「この灯篭の彫り物は竜だね=写真=、ことしのエトだから一枚写真を撮っておこう」と。その言葉でことしは辰(たつ)年かと初めて気が付いた。辰年は上昇の年とされるがどんな年になるのだろう。12年前の平成12年(2000)は、三宅島が噴火し、ITバブルが崩壊した年、その前の昭和63年(1988)はバブル経済の真っ盛りで東証株価3万円、そして政界の金にまつわるスキャンダルのリクルート事件が発覚した年だった。辰年は、こうしてみると浮くか沈むかの明暗がはっきりする年。ことしはどちらだ。ひょっとして大底か。 過日、能登半島・輪島市の公園を通りかかると、子供たちがフラフープに興じていた=写真=。腰を振って、実に楽しそうにこちらに手を振ってくれたので、思わずカメラに収めた。昔取った杵柄(きねづか)で、いまでも自分もできそうだと思うのが不思議だ。フラフープが再び日本でブームになっているようだ。

過日、能登半島・輪島市の公園を通りかかると、子供たちがフラフープに興じていた=写真=。腰を振って、実に楽しそうにこちらに手を振ってくれたので、思わずカメラに収めた。昔取った杵柄(きねづか)で、いまでも自分もできそうだと思うのが不思議だ。フラフープが再び日本でブームになっているようだ。