☆「ラニーニャ」冬将軍来る

能登半島の先端、珠洲市ではこんな観天望気の言い伝えがある。「ユズと柿が豊作の秋は冬が大雪だ」と。確かに今年秋は柿が豊作だ。どこも枝が折れそうなくらいに実っていた。ということは、この冬は大雪なのか、と思っていたところ、気象庁が太平洋の南米ペルー沖の監視水域で海面水温が低い状態が続き、世界的な異常気象の原因となる「ラニーニャ現象」が発生したとみられると監視速報を発表した(今月11日)。

これは大雪になるぞ、と予感していたが、きょう(17日)北陸は大雪に見舞われた。午前、「のと里山海道」を車で走行したときに、路面が完全に雪に覆われていた。海岸沿いの道路なのだが、対馬暖流の影響でめったに雪は積もらない。点々と4台の乗用車がスリップ事故などを起こしていた。深夜から降り始め、金沢周辺で正午現在で30㌢だ。商店街の街路樹も樹氷と化していた=写真、車内から撮影=。

これは大雪になるぞ、と予感していたが、きょう(17日)北陸は大雪に見舞われた。午前、「のと里山海道」を車で走行したときに、路面が完全に雪に覆われていた。海岸沿いの道路なのだが、対馬暖流の影響でめったに雪は積もらない。点々と4台の乗用車がスリップ事故などを起こしていた。深夜から降り始め、金沢周辺で正午現在で30㌢だ。商店街の街路樹も樹氷と化していた=写真、車内から撮影=。

帰宅後、さっそく「雪すかし」をした。玄関前の側溝に道路の雪をスコップで落とし込んでいく。それでも、スペースが足りないので、コンクート塀付近に雪を積み上げていく。1時間余りで作業を終えた。でも、雪はしんしんと降っている。この先、どこまで積もるのか。

気象庁のホームページによると、ラニーニャ現象が発生すると、日本では上空で偏西風が蛇行して寒気が流れ込みやすく冬型の気圧配置が強まり、冬の気温が平年より低くなる傾向があるという。「平成18年(2006)豪雪」では前年の12月から1月にかけて強い冬型の気圧配置が続き、日本海側で記録的な大雪となった、とある。この下りを見て、大雪の記憶が蘇った。2006年1月14日からイタリアのフィレンツェに出張したが、その前日13日が大雪。自宅の屋根雪を夕方から夜中までかかって降ろし、バテ気味で小松空港に向かったことを覚えている。あの昭和38年(1963)の「三八豪雪」もラニーニャ現象と言われている。幼いころの記憶だが、自宅前に落ちた屋根雪で「かまくら」(雪洞)を初めてつくった。

この2つの思い出だけでも、ラニーニャ現象が本格化するこれからの白い世界に身震いする。「ラニーニャ」冬将軍、いよいよ来たる。来るなら来い。こちらも戦闘態勢だ。「冬来たりなば、春遠からじ」(「If Winter comes, can Spring be far behind ?」イギリスの詩人シェリー「西風に寄せる歌」)という言葉があるではないか。

⇒17日(日)夜・金沢の天気 ゆき

午前9時、能登空港に集合し乗り合いで山林に入った。アテ(能登ヒバ)とスギの50-60年の人工林だ。ハーベスター=写真=が機敏に動いている。立木の伐倒、枝払い、玉切りなど造材を担うのはハーベスターヘッド。枝払いなどは1秒で5㍍もアッという間に。ディーゼルエンジンに直結した発電機で発電し、発電機から得る電力でモーターを駆動させる。燃料のこと気になって、休憩に入った操縦士に質問すると。1回の給油(軽油)で160㍑、2日でなくなるので1日当たり80㍑の計算だ。現地を案内してくれた能登の林業者は「道づくりは山づくりなんです。道づくりによって、山の資産価値も高まるんです」と。なるほど、その道づくり(森林作業道)も別の重機でこなしていく。山にマシーンは欠かせない。

午前9時、能登空港に集合し乗り合いで山林に入った。アテ(能登ヒバ)とスギの50-60年の人工林だ。ハーベスター=写真=が機敏に動いている。立木の伐倒、枝払い、玉切りなど造材を担うのはハーベスターヘッド。枝払いなどは1秒で5㍍もアッという間に。ディーゼルエンジンに直結した発電機で発電し、発電機から得る電力でモーターを駆動させる。燃料のこと気になって、休憩に入った操縦士に質問すると。1回の給油(軽油)で160㍑、2日でなくなるので1日当たり80㍑の計算だ。現地を案内してくれた能登の林業者は「道づくりは山づくりなんです。道づくりによって、山の資産価値も高まるんです」と。なるほど、その道づくり(森林作業道)も別の重機でこなしていく。山にマシーンは欠かせない。 北朝鮮は15日朝、平壌近郊から弾道ミサイルを発射した。北朝鮮が8月29日に発射したものと同じ中距離弾道ミサイルで、北海道上空を通る飛行コースもほぼ同じだった。16日に北海道で買い求めた新聞各紙は「渡島半島と襟裳岬の上空を通過するルートは北朝鮮の『実験街道』になっているのではないか」と今後もミサイルの通過があると危惧する記事を載せていた。

北朝鮮は15日朝、平壌近郊から弾道ミサイルを発射した。北朝鮮が8月29日に発射したものと同じ中距離弾道ミサイルで、北海道上空を通る飛行コースもほぼ同じだった。16日に北海道で買い求めた新聞各紙は「渡島半島と襟裳岬の上空を通過するルートは北朝鮮の『実験街道』になっているのではないか」と今後もミサイルの通過があると危惧する記事を載せていた。

先のブログで述べた 定期的に噴火を繰り返す有珠山と共生する、という周辺地域の人々の価値感があれば、被災地域を超えて「大地の公園」、ジオパークという発想に立てる。ところが、ミサイル発射は人為的なリスクだ。それでも、北海道の人々は自然災害と同じように「防災」「減災」「リスクヘッジ」をひたむきに追求している。もちろん、この危機対応や被災に対する心構えといった感性は北海道の人々だけではないのは言うまでもない。

先のブログで述べた 定期的に噴火を繰り返す有珠山と共生する、という周辺地域の人々の価値感があれば、被災地域を超えて「大地の公園」、ジオパークという発想に立てる。ところが、ミサイル発射は人為的なリスクだ。それでも、北海道の人々は自然災害と同じように「防災」「減災」「リスクヘッジ」をひたむきに追求している。もちろん、この危機対応や被災に対する心構えといった感性は北海道の人々だけではないのは言うまでもない。 自然のシステムや生物の営み、人々の生業(なりわい)、歴史、技術などを総合的に評価するものだ。

自然のシステムや生物の営み、人々の生業(なりわい)、歴史、技術などを総合的に評価するものだ。 教育を通じて共有の認識となる。さらに気象庁は火山の監視と診断(緊急火山情報、臨時火山情報、火山観測情報)の精度を高め、大学などの研究機関は予測手法の確立(マグマの生成、噴火に伴う諸現象など)をすることで「火山学」を極める。

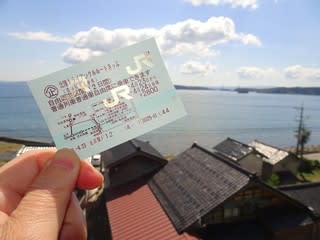

教育を通じて共有の認識となる。さらに気象庁は火山の監視と診断(緊急火山情報、臨時火山情報、火山観測情報)の精度を高め、大学などの研究機関は予測手法の確立(マグマの生成、噴火に伴う諸現象など)をすることで「火山学」を極める。 通常なら金沢と穴水の往復で4000円余りの値段だが、2日間乗り放題で2800円なので確かにお得だ。しかも、この切符はJR西日本、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道、のと鉄道、加越能バスの5社が連携する切符で、5社の駅、たとえば金沢駅、七尾駅、穴水駅、氷見駅、高岡駅、城端駅などまさに地理的に三角点を結ぶトライングルの列車とバスが乗り放題なのだ。

通常なら金沢と穴水の往復で4000円余りの値段だが、2日間乗り放題で2800円なので確かにお得だ。しかも、この切符はJR西日本、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道、のと鉄道、加越能バスの5社が連携する切符で、5社の駅、たとえば金沢駅、七尾駅、穴水駅、氷見駅、高岡駅、城端駅などまさに地理的に三角点を結ぶトライングルの列車とバスが乗り放題なのだ。 映画「ゴースト・イン・ザ・シェル(Ghost in the Shell) 攻殻機動隊」だった。見た瞬間、「これってIoTエンターテイメントではないか」と思った。

映画「ゴースト・イン・ザ・シェル(Ghost in the Shell) 攻殻機動隊」だった。見た瞬間、「これってIoTエンターテイメントではないか」と思った。

鶏って卵を産むだけでなく、太古から神話にもかかわる貴重な動物だったのだと改めて思いながら、元旦に届いた年賀状(141枚)を読んだ。そして分類してみた。賀状に鶏のイラストで酉年を表現していものが57通、「酉」という文字表現が8通、鶏ではなく鳥類(ツル、トキ、不死鳥、ダチョウなど)で表現しているものが24通、酉とは関係のない「謹賀新年」「富士山」「日の出」「家族」などで表現しているものが51通、残り1通はなぜか豚だった。過半数の89通が酉をイメージした賀状であったことを考えると、干支は今でも賀状に欠かせない年始のあいさつ代わりなのかと思う。

鶏って卵を産むだけでなく、太古から神話にもかかわる貴重な動物だったのだと改めて思いながら、元旦に届いた年賀状(141枚)を読んだ。そして分類してみた。賀状に鶏のイラストで酉年を表現していものが57通、「酉」という文字表現が8通、鶏ではなく鳥類(ツル、トキ、不死鳥、ダチョウなど)で表現しているものが24通、酉とは関係のない「謹賀新年」「富士山」「日の出」「家族」などで表現しているものが51通、残り1通はなぜか豚だった。過半数の89通が酉をイメージした賀状であったことを考えると、干支は今でも賀状に欠かせない年始のあいさつ代わりなのかと思う。 罪者」と非難し合う場面が多々あり、嫌悪感を感じた。日本でこんな選挙討論が放映されれば、おそらくテレビ局に視聴者からの苦情が殺到するだろう。「もっとまじめに政策論争をやれ」と。

罪者」と非難し合う場面が多々あり、嫌悪感を感じた。日本でこんな選挙討論が放映されれば、おそらくテレビ局に視聴者からの苦情が殺到するだろう。「もっとまじめに政策論争をやれ」と。 ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。

ノルウェーでは女性に徴兵を義務付けただけでなく、戦友の男性たちとともに、つまり同じ男女混合部屋で寝泊まりしているようだ。同国軍の男女のバランスはまだ完全に均等ではないが、19歳で徴兵された兵士の3分の1が女性という。歩兵だけでなく、ヘリコプターやジェット戦闘機パイロット、潜水艦の操縦士など陸海空である。徴兵は19歳から44歳まで、2015年からの男女が対象となった。期間は12ヵ月から15ヵ月。これまでも志願兵で女性の割合は高かった。 茶室に続く庭「露地(ろじ)」を歩いているような感覚である。和風家屋のような大屋根の本館は建築家・隈研吾氏の設計によるもの。隈氏は2020東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場のデザインを手掛ける。

茶室に続く庭「露地(ろじ)」を歩いているような感覚である。和風家屋のような大屋根の本館は建築家・隈研吾氏の設計によるもの。隈氏は2020東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場のデザインを手掛ける。 出て、躍動感がある構図だ。時間がなく、庭と茶室をじっくり拝見できなかったのが心残り。

出て、躍動感がある構図だ。時間がなく、庭と茶室をじっくり拝見できなかったのが心残り。