★SDGsゲームの不思議な魔力か

きのう(2日)「能登SDGsラボ」が主催するSDGsカードゲームに初めて参加した。国連のSDGs(持続可能な開発目標)は国内でまだまだ浸透していないが、理解を深めると国際的に通用する「新しい物差し」なのだとなんとなく直感している。このゲームはSDGs の目標を一つ一つ細かく勉強するためのものではなく、「なぜSDGs が私たちの世界に必要なのか」、そして「それがあることによってどのような変化や可能性があるのか」を理解するためという触れ込みだったので参加してみたくなった。

参加者は学生や社会人28人。1組2人か3人で、9組のチーム。チームがそれぞれ国となり、疑似世界を構成する。チーム(国)にはゴールを表すカード、実行するプロジェクトのカード(青「経済」、緑「環境」、黄「社会」)が渡され、そのリソースとなるマネーと時間のカードが配られる。マネーと時間を使いながら、世界の経済、環境、社会に影響を与えるさまざまなプロジェクトを実行し、ゴール達成を目指す。ファシリテーターは永井三岐子さん(国連大学サステイナビリティ高等研究所OUIK 事務局長)がつとめた。

参加者は学生や社会人28人。1組2人か3人で、9組のチーム。チームがそれぞれ国となり、疑似世界を構成する。チーム(国)にはゴールを表すカード、実行するプロジェクトのカード(青「経済」、緑「環境」、黄「社会」)が渡され、そのリソースとなるマネーと時間のカードが配られる。マネーと時間を使いながら、世界の経済、環境、社会に影響を与えるさまざまなプロジェクトを実行し、ゴール達成を目指す。ファシリテーターは永井三岐子さん(国連大学サステイナビリティ高等研究所OUIK 事務局長)がつとめた。

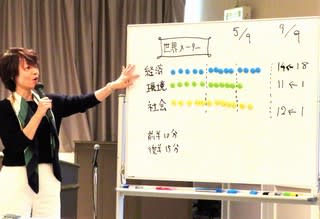

私のチーム(国)の引いたゴールカードは「悠々自適」。そのほか「大いなる富」「貧困撲滅」「環境保護」「人間賛歌」の4種類がある。悠々自適の目標達成のためには時間カードを15枚集めることになる。プロジェクトカードは、全体で80枚あり、経済、環境、社会に関する政策的なものが表記されている。実施条件をそろえればプロジェクトカードをファシリテーターのところに持っていく。ファシリテーターはそれを受け付け「世界状況メーター」でカウントしていく。たとえば、緑色の環境プロジェクトを持っていくと、環境はプラスとなるが、経済はマイナス。このゲームでは、時間内に何をするかはチーム(国)の自由だ。他のチ-ムと交渉して、当方のプロジェクトカードとマネーを交換することも可能だ。

2030年目標なので「2024年」で前半(10分)を一度締めた。ゴールを達成したチームは9組のうち5組だった。ところが、各チーム(国)が実行したプロジェクトは青カードが群を抜き、「世界メーター」では経済18が突出、環境1、社会1となった。よいチ-ム(国)をつくるためには、まず資本(マネー)を蓄積しようと各チーム(国)が走った結果だった。この2024年の世界メーターを見て、「これではいかん」と各チーム(国)は気がついたのだろう。後半(15分)になると、チーム(国)の意識が世界共通の課題解決を目指す緑と黄のプロジェクトへと活発に変化してきた。競うような資本の貯えから、協力関係へと。持っているカード(プロジェクト、時間、マネー、意識)を交換して、共通の課題解決へ動き始めた。

2030年では世界メーターが経済14に減り、環境と社会がそれぞれ11と12に増えてバランスがとれた=写真=。どこかのチーム(国)が積極的にリードした訳ではない。経済は必要不可欠、しかし経済が突出することにより、地球の在り様がアンバランスになる様を世界メーターで見つめることで、それぞれのチーム(国)が交渉や合意形成を通じて、世界共通の課題へと向き合った結果だった。

締めくくりにファシリテーターの永井さんは、「このカードゲームで伝えたかったことは『世界はつながっている』、そして『私も起点』という考え方がSDGsの本質と可能性なんです」と。SDGsの不思議な魔力、いや「魅力」に取りつかれた思いだった。

⇒3日(土)夜・金沢の天気 はれ

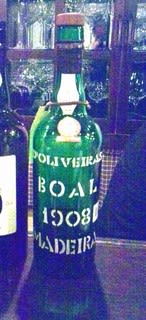

「保存が効くマデイラワインは大航海時代に重宝され、旅するワインとも言われたようです」とマスターは歴史の話を持ち出した。15世紀ごろからポルトガル、スペイン、イギリスなどからアフリカ、アジア、そしてアメリカ大陸への航海が始まる。保存性が良い酒精強化ワインは大航海の必需品となった。マデイラワインをもっとも有名にしたのは1776年、後に大統領となるトーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言が大陸会議で承認され、祝った酒がマデイラワインだったとの伝説だ。

「保存が効くマデイラワインは大航海時代に重宝され、旅するワインとも言われたようです」とマスターは歴史の話を持ち出した。15世紀ごろからポルトガル、スペイン、イギリスなどからアフリカ、アジア、そしてアメリカ大陸への航海が始まる。保存性が良い酒精強化ワインは大航海の必需品となった。マデイラワインをもっとも有名にしたのは1776年、後に大統領となるトーマス・ジェファーソンが起草したアメリカ独立宣言が大陸会議で承認され、祝った酒がマデイラワインだったとの伝説だ。 それにしても「三八(さんぱち)豪雪」(昭和38年、1963年)を思わせる降り方だ。きょう13日の夕方で能登半島の先端・珠洲市で69㌢、金沢で57㌢の積雪となっている。正直、自宅前の「雪すかし」の作業はきりがない。どんどん積もって来る。交通機関にも影響が出ていて、JR北陸線では午後6時現在、特急列車24本と普通列車29本が運休したほか、小松空港発着の便でも合わせて34便が欠航となっている。

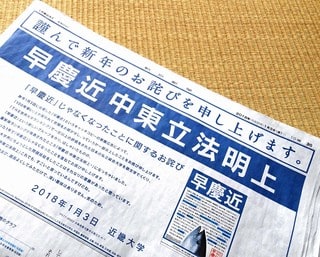

それにしても「三八(さんぱち)豪雪」(昭和38年、1963年)を思わせる降り方だ。きょう13日の夕方で能登半島の先端・珠洲市で69㌢、金沢で57㌢の積雪となっている。正直、自宅前の「雪すかし」の作業はきりがない。どんどん積もって来る。交通機関にも影響が出ていて、JR北陸線では午後6時現在、特急列車24本と普通列車29本が運休したほか、小松空港発着の便でも合わせて34便が欠航となっている。 近畿大学の新年広告について大学の職場で話題になったのは昨年1月のこと。「これは、自虐ネタですよ」。先輩教授が3日付の全国紙の広告を見て笑った。『早慶近』の特大文字とマグロの頭の写真が掲載された全面カラーの広告だった。読者が普通に読めば、「早稲田、慶応、そして近大」。これまでは「早慶上智」だったが、最近は上智にとって代わって近大が早稲田、慶応と並んだ、と言いたいのだろうと解釈した。ところが最後に下段の右隅で「早慶近」の意味を披露している。「みなさまに早々に慶びが近づきますように」。この広告の練り方は深い、と印象に残ったものだ。

近畿大学の新年広告について大学の職場で話題になったのは昨年1月のこと。「これは、自虐ネタですよ」。先輩教授が3日付の全国紙の広告を見て笑った。『早慶近』の特大文字とマグロの頭の写真が掲載された全面カラーの広告だった。読者が普通に読めば、「早稲田、慶応、そして近大」。これまでは「早慶上智」だったが、最近は上智にとって代わって近大が早稲田、慶応と並んだ、と言いたいのだろうと解釈した。ところが最後に下段の右隅で「早慶近」の意味を披露している。「みなさまに早々に慶びが近づきますように」。この広告の練り方は深い、と印象に残ったものだ。 「小池にハマって さぁ大変! 化かされた後始末も大変です」と賀状を送ってくれたのは東京に住む出版社の友人。世論調査(12月、産経・FNN合同調査)では、小池東京都知事の支持率が19.0%で過去最低を記録。衆院解散前の9月には66.4%に達していた高支持率はもはや崩れ落ちている。小池氏が国政よりも都知事の仕事を優先すべきなのに、先の総選挙で希望の党を立ち上げ、「排除」発言で墓穴を掘ってしまった。都民とすれば信頼できなくなったのだろう。「夢もチボーもない」(©東京ぽん太)年になりそうです!? と結んでいる。切れ味の鋭いユーモア。

「小池にハマって さぁ大変! 化かされた後始末も大変です」と賀状を送ってくれたのは東京に住む出版社の友人。世論調査(12月、産経・FNN合同調査)では、小池東京都知事の支持率が19.0%で過去最低を記録。衆院解散前の9月には66.4%に達していた高支持率はもはや崩れ落ちている。小池氏が国政よりも都知事の仕事を優先すべきなのに、先の総選挙で希望の党を立ち上げ、「排除」発言で墓穴を掘ってしまった。都民とすれば信頼できなくなったのだろう。「夢もチボーもない」(©東京ぽん太)年になりそうです!? と結んでいる。切れ味の鋭いユーモア。 警察庁が平成28年7月にまとめた「犯罪情勢」によると、過去10年の殺人事件の認知件数は平成17年が1338件で以降が減少傾向にあり、同27年は戦後最少の933件だった。件数は戦後最少に減っているのに、マスメディア(新聞やテレビなど)やインターネットでは殺人事件ばかりが目立つ。

警察庁が平成28年7月にまとめた「犯罪情勢」によると、過去10年の殺人事件の認知件数は平成17年が1338件で以降が減少傾向にあり、同27年は戦後最少の933件だった。件数は戦後最少に減っているのに、マスメディア(新聞やテレビなど)やインターネットでは殺人事件ばかりが目立つ。