★眞子さま婚約内定にまつわる問題 これからを読む

今月3日の憲法記念日にちなんでこのブログで「憲法改正」に傾きつつある民意について述べた。新型コロナウイルスの感染拡大の中での基本的人権や、中国による領海侵入など脅威が増す中での安全保障など、今の憲法下でこうした難題に臨機応変に対応できるのかと国民は案じている。そして、皇室についても、だ。

これまでの皇室のイメージは「国民に寄り添う」姿だった。平成の天皇皇后は被災地を訪れ、丁寧に被災者を見舞われた。膝をついて被災者に声がけして対話するお姿は国民の共感を呼んだ。2019年10月に行われた「即位礼正殿の儀」を前にNHKが行った「皇室に関する意識調査」の「皇室への親しみ」の項目では、「とても」と「ある程度」を合わせた「親しみを感じている」が71%だった。一方、「あまり」と「全く」を合わせた「親しみを感じていない」は27%だった。では、この割合は現在はどうなっているのか。

ネット上で探したが、「皇室に関する意識調査」の最近のデータは見当たらない。ただ、最近の眞子さま婚約内定にまつわる問題で状況が一変しているのはないかと推察する。眞子さまと婚約内定者である小室圭氏がそろって記者会見し「天皇陛下のお許しを頂き、婚約が内定いたしました」と述べたのは2017年9月3日だった。その3ヵ月後に12月11日発売の『週刊女性』に小室氏の母親の元婚約者との金銭トラブルが報じられた。翌年2018年2月6日に宮内庁は一連の儀式を2020年に延期すると発表。本来ならばその年の3月4日に正式な婚約となる納采の儀、そして11月に結婚式を行う予定だった。秋篠宮殿下が「国民に納得できる説明」を小室氏に求めたのは2018年8月8日だった。さらに2020年11月30日、殿下は眞子さまと小室氏の結婚を認めると話された。

ネット上で探したが、「皇室に関する意識調査」の最近のデータは見当たらない。ただ、最近の眞子さま婚約内定にまつわる問題で状況が一変しているのはないかと推察する。眞子さまと婚約内定者である小室圭氏がそろって記者会見し「天皇陛下のお許しを頂き、婚約が内定いたしました」と述べたのは2017年9月3日だった。その3ヵ月後に12月11日発売の『週刊女性』に小室氏の母親の元婚約者との金銭トラブルが報じられた。翌年2018年2月6日に宮内庁は一連の儀式を2020年に延期すると発表。本来ならばその年の3月4日に正式な婚約となる納采の儀、そして11月に結婚式を行う予定だった。秋篠宮殿下が「国民に納得できる説明」を小室氏に求めたのは2018年8月8日だった。さらに2020年11月30日、殿下は眞子さまと小室氏の結婚を認めると話された。

ところが、国民が納得しない状況になってきたのが、ことし4月8日、小室圭氏が母親が元婚約者から受けた金銭は「借金ではなく贈与」と断じたA4用紙28ページの文書の公開だった。「録音テープがある」と記したことで、「こっそり録音する油断ならない」人物評価となり、世論が不信感を募らせた。『AERA』が同月9日から12日にかけて実施したネット上での緊急アンケート(2万8641人回答)で「小室氏は文書によって金銭問題の説明を十分に果たしたか」の問いに、95%が「十分とは言えない」と回答した。さらに、小室文書の4日後に「解決金を渡す意向」と代理人弁護士を通じての態度替えが不信を募らせた。

そして「文春砲」でさらにエスカレートする。『週刊文春』(4月29日号)が報じた「小室圭さん母 『年金詐取』計画 口止めメール」の記事は小室親子への疑念を深めた。母親が2002年に亡くなった夫(公務員)の遺族年金を受給するため、2010年に知り合った婚約者に内縁関係を秘するよう依頼したというメールの暴露だった。遺族年金は再婚または内縁関係になると受給資格を失うのが決まりなので、「これは年金詐取ではないか」と文春は問題提起した。一連の騒動がありながらも宮内庁が動かないのは、小室氏側の問題というよりむしろ皇室の問題ではと民意は問い始めている。

眞子さまが普通の人であるならば本来ならば、お二人は憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」に基づいて、本人同士の意思で結婚すればよい。しかし、皇族は「民間人」ではない。選挙権も戸籍もない。そして、国民の納得も必要だ。憲法第88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定めている。国民の納得というのは国会の決議とある意味で同意語だ。令和3年度の内廷費(皇族の日常の費用)3億2400万円、皇族費(各宮家の皇族)2億6932万円、宮廷費(儀式、国賓・公賓の接遇など皇室の公的、皇居などの施設整備)118億2816万円となっている(宮内庁公式ホームページより)。皇室に私有財産はなく、結婚式など経費に関することは国会の決議が必要だ。

話が長くなった。以下、憶測だ。お二人の結婚に皇室が反対すれば、国際世論が沸騰するだろう。相思相愛のお二人の結婚を許さない日本の皇室は前近代的だ、そして日本の旧態依然とした姿だ、と。問題は小室氏側にあったとしても、この批判は日本にとっても不名誉だ。おそらく秋篠宮殿下はお言葉通り、眞子さまの皇籍離脱を条件に結婚を許すことになるのではないだろうか。結婚式はささやかに挙げ、民間人となった眞子さまは小室氏とアメリカで暮らすことになるだろう。皇室からの財産分与はない。これで騒動は一件落着するかもしれないが、この時点で皇室の求心力が落ちることは想像に難くない。ここから皇室と憲法の有り様をめぐる議論がスタートするのではないだろうか。

もう一つ。上記の遺族年金の不正受給問題は今後どのように展開していくのか。不正受給の工作を疑わせる母親のメールなどについて、遺族年金を管轄する厚生労働省は警察と連携して犯罪性があれば立証してほしい。皇室に関わる案件を理由にした忖度は国民の反感を招く。(※写真は2017年9月3日、眞子さまと小室氏の婚約内定の記者会見=宮内庁公式ホームペ-ジより)

⇒5日(祝)夜・金沢の天気 くもり時々はれ

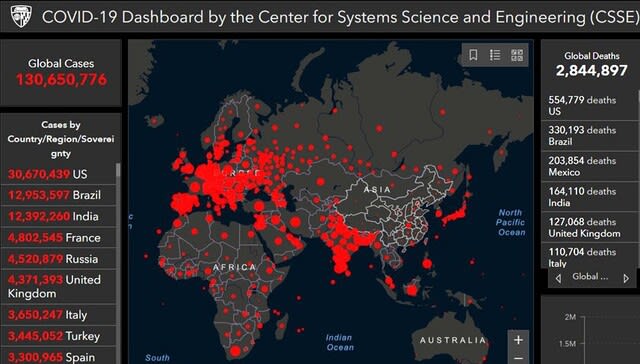

ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。

ないのは、日本人がソーシャル・ディスタンスとマスク着用を律儀に守っていることの効果かもしれない。 しかし、戦後の1946年から再び中国では国共内戦が始まり、1949年10月に中華人民共和国が成立、中華民国政府は台湾に逃れた。このため、中国代表権をめぐって国連でも論争が続き、1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国(台湾)は安保理常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連安保理常任理事国であり、中華民国がもつ常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている(Wikipedia「アルバニア決議」)。

しかし、戦後の1946年から再び中国では国共内戦が始まり、1949年10月に中華人民共和国が成立、中華民国政府は台湾に逃れた。このため、中国代表権をめぐって国連でも論争が続き、1971年10月のいわゆる「アルバニア決議」によって、国連における中国代表権は中華人民共和国にあると可決され、中華民国(台湾)は安保理常任理事国の座から外され、国連を脱退することになる。ただし、国連憲章の記載は未だに、中華民国が国連安保理常任理事国であり、中華民国がもつ常任理事国の権限を中華人民共和国が継承したと解釈されている(Wikipedia「アルバニア決議」)。 ミャンマー国軍による弾圧強化で週末に市民100人以上が死亡した事態を受け、国連安全保障理事会は31日、イギリスの要請で緊急会合を開いた。ブルゲナー国連事務総長特使(ミャンマー担当)は、国境付近で国軍と武装勢力の戦闘が激化しており、「前例なき規模の内戦に陥る可能性が高まっている」と警告。「多重の破滅的状況」を回避するため共同行動を安保理に促した。一方、中国の国連大使は声明で、民主主義への移行を促しつつ、「一方的な圧力や制裁の訴えは緊張や対立を深め、状況を複雑化させるだけだ。建設的ではない」と主張した。安保理が今後、新たな声明を出す可能性はあるが、制裁など強力な措置で一致するのは難しいのが現状だ(4月1日付・時事通信Web版)。

ミャンマー国軍による弾圧強化で週末に市民100人以上が死亡した事態を受け、国連安全保障理事会は31日、イギリスの要請で緊急会合を開いた。ブルゲナー国連事務総長特使(ミャンマー担当)は、国境付近で国軍と武装勢力の戦闘が激化しており、「前例なき規模の内戦に陥る可能性が高まっている」と警告。「多重の破滅的状況」を回避するため共同行動を安保理に促した。一方、中国の国連大使は声明で、民主主義への移行を促しつつ、「一方的な圧力や制裁の訴えは緊張や対立を深め、状況を複雑化させるだけだ。建設的ではない」と主張した。安保理が今後、新たな声明を出す可能性はあるが、制裁など強力な措置で一致するのは難しいのが現状だ(4月1日付・時事通信Web版)。 静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。

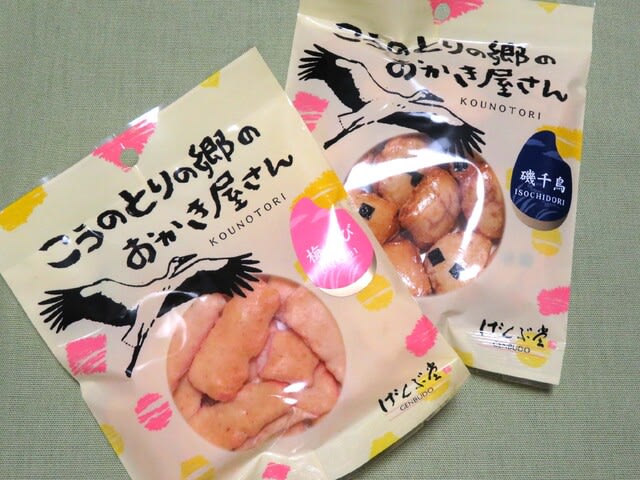

静かな風景を感じたものだ。北陸新幹線開業(2015年3月)の効果もあって、金沢は順調に地価が上昇していたので5年ぶりの下落だろう。コロナ禍が地価という数字となって表れた。 先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。

先日、金沢のスーパーで『コウノトリの郷のおかき屋さん』という袋を見つけてさっそく購入した=写真・上=。兵庫県豊岡市で栽培するモチ米でつくっていて、「生き物ブランドせんべい」と言えるだろう。となると、当然「生き物ブランド酒」もあってしかるべき。実際にある。『コウノトリの贈り物』という銘酒だ。前回のブログの繰り返しになるが、なぜそのような銘柄がついたのかストーリーをたどる。 沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。

沢の酒蔵メーカー「福光屋」が豊岡の酒米農家に「農薬を使わないでつくってほしい」と依頼していた田んぼだった。