★北陸の雪いよいよ本降り 食材の価格高騰か、おせち料理に変化

この冬で初めての本格的な雪の降り方だ。自宅の庭は30㌢ほどの積雪になっている。五葉松の枝にはこんもりと覆いかぶさるように積もっている=写真・上、午前8時ごろ撮影=。雪吊りがなかったから枝が折れていたかもしれない。とりあえず、人が通れる幅で「雪すかし」を行った。

気象庁は警報級の大雪の恐れがあると発表している。日本付近は冬型の気圧配置となっており、本州付近の上空5500㍍にはマイナス36度以下の強い寒気が流れ込んでいる。日本海側を中心に大雪となっていて、きょう3日午前6時から24時間の降雪量の予想は、北陸地方で40㌢とさらに雪が積もる。いよいよ冬将軍の到来か。

先月26日付のブログでも述べたが、雪すかしには「暗黙のご近所ルール」がある。何㌢以上の積雪があると町内が一斉に除雪するというルールや当番がいるわけではない。町内の児童たちが登校する前の午前7時ごろ、ご近所の誰かが、スコップでジャラ、ジャラと雪すかしを始めるとそれが合図となり、ご近所の人たちもスコップを持って家から出てる。「よう降りましたね」「冷え込みますね」と朝のあいさつを交わす。いつの間にかご近所が一斉に雪すかしをしている。そんな暗黙のル-ルだ。ただ、きょうは正月なので学校は休み。スコップのジャラ、ジャラという音は1ヵ所でしか聞こえなかった。

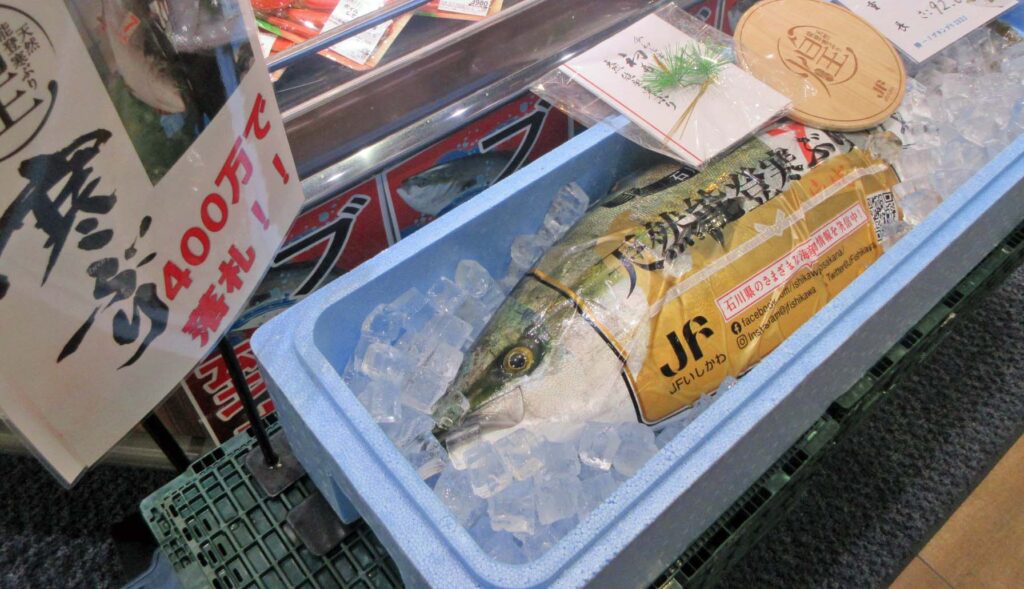

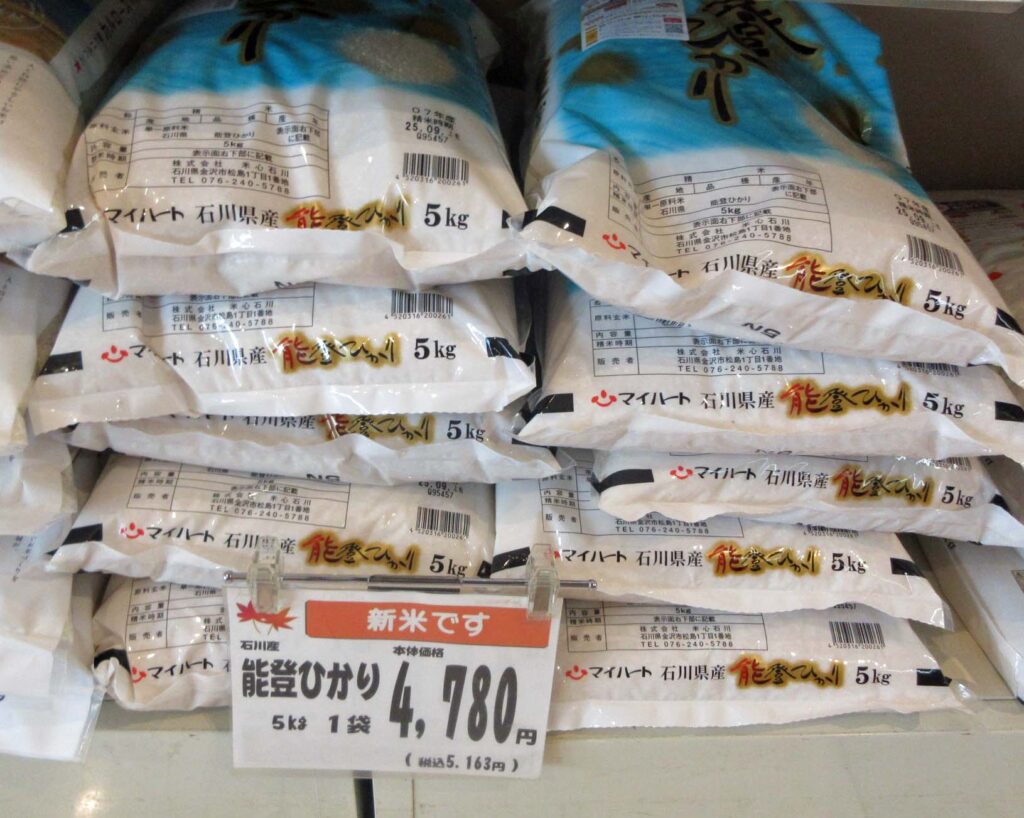

話は変わる。この正月、おせち料理を堪能した=写真・下=。例年、金沢市内のホテルから取り寄せている。家族で分け合って食べたが、ちょっとした変化に気が付いた。例年ならば身を詰めたカニの甲羅が入っているのに、ことしはエビが2つ。アワビの煮ものはなく、巻貝が2個。数の子などは例年通りだが、具材の一部が替わっている。価格は例年並み。味に問題があるわけではない。ということは、食材の価格が高騰しているのだろうか。

参考までに農林水産省の公式サイトをチェックすると、先月12月の食品価格動向調査(魚介類)では、エビとブリがそれぞれ高くなっている。エビは前月比で4%、平年比で10%、ブリは前月比で21%、平年比で32%だ。カニやアワビも高騰しているのだろうか。円安の影響なのだろうか。そんなことを思いながら正月のおせち料理を味わった。

⇒3日(土)午前・金沢の天気 くもり