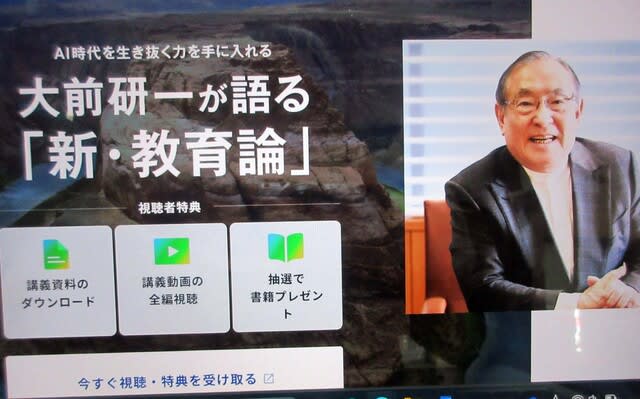

☆大前研一氏が説くAI時代の「新・教育論」 金沢の私学と連携

経営戦略のコンサルタントで知られる大前研一氏のメールマガジン『Aoba-BBT BUSINESS REVIEW』 を読ませてもらっていて、何度かこのブログで記事を紹介している。2024年1月19日付で、能登半島地震で水道が断たれた被災地で重宝されている「水再生装置を用いたシャワーセット」を開発したベンチャー企業「WOTA(ウォータ)」(東京)についての記事(同1月12日付)を紹介した。普通のシャワーは100㍑だと2人しか浴びられないが、同社が開発した「WOTA BOX」は100人が浴びられる。このことをテレビで知った大前氏は同社CEOに連絡した。「私が彼に電話をすると、彼はまだ能登におりましたので、私はその施設を一つ寄付するので本当に必要とするところに置いてあげてくれと伝えました」「一刻も早く、彼らの技術で困っている(世界の)多くの人々を助けてくれることを願っています」

メールマガジンの中では理路整然と酷評するとのイメージがある大前氏だが、被災者の気持ちに寄り添ったこの記事内容に別の一面を見た思いだった。その大前氏が創業した教育関連企業「Aoba-BBT」が金沢市のミッション系スクールとして知られる北陸学院と業務提携を結ぶことになったと、地元メディア各社が報じている。大前氏は1998年に株式会社「ビジネス・ブレークスルー」を設立し、インターネットを介して学ぶオンライン大学やインターナショナルスクール、社会人向けのリスキリング(学び直し)スクールを運営。2023年10月に社名を「Aoba-BBT」として、これまでの社会人向けの実践的マネジメント教育に加え、幼児教育から高等学校課程までの国際教育を加えた。

メールマガジンの中では理路整然と酷評するとのイメージがある大前氏だが、被災者の気持ちに寄り添ったこの記事内容に別の一面を見た思いだった。その大前氏が創業した教育関連企業「Aoba-BBT」が金沢市のミッション系スクールとして知られる北陸学院と業務提携を結ぶことになったと、地元メディア各社が報じている。大前氏は1998年に株式会社「ビジネス・ブレークスルー」を設立し、インターネットを介して学ぶオンライン大学やインターナショナルスクール、社会人向けのリスキリング(学び直し)スクールを運営。2023年10月に社名を「Aoba-BBT」として、これまでの社会人向けの実践的マネジメント教育に加え、幼児教育から高等学校課程までの国際教育を加えた。

北陸学院は1885年に創設された石川県内で歴史ある私立学校で、幼稚園から大学までキリスト教の理念に基づく教育を一貫して行っている=写真・上=。今後、少子化が進む中で生き残り策として、国際的に通用する教育プログラム「国際バカロレア(IB)」を導入するため、グローバル人材の育成に 経験豊富なAoba-BBTと業務提携を結ぶことになった。IBを通じて世界を学ぶと同時に、カリキュラムを取得すると海外の大学の入学資格になるメリットもある。

経験豊富なAoba-BBTと業務提携を結ぶことになった。IBを通じて世界を学ぶと同時に、カリキュラムを取得すると海外の大学の入学資格になるメリットもある。

大前氏はメールマガジン『Aoba-BBT BUSINESS REVIEW』の中で、「新・教育論」と題して述べている=写真・下=。日本の学習指導要領は10年ごとの改変だが、フィンランドなど北欧は3ヵ月ごとに改変している。世界はAI時代になりテンポが速くなっているのに日本の教育はこれでいいのか、と。さらに、偏差値に生徒たちが縛られ、それが自分の人生のように思い込んでしまっていることも多い。21世紀に求められる教育は、AIには再現できない構想力と質問力、そして多様な環境に柔軟に対応するためのリーダーシップだ、と。北陸学院の新たな教育プログラムに大前氏の「新・教育論」のコンセプトが活かされることを期待したい。

⇒26日(水)夜・金沢の天気 くもり

た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。

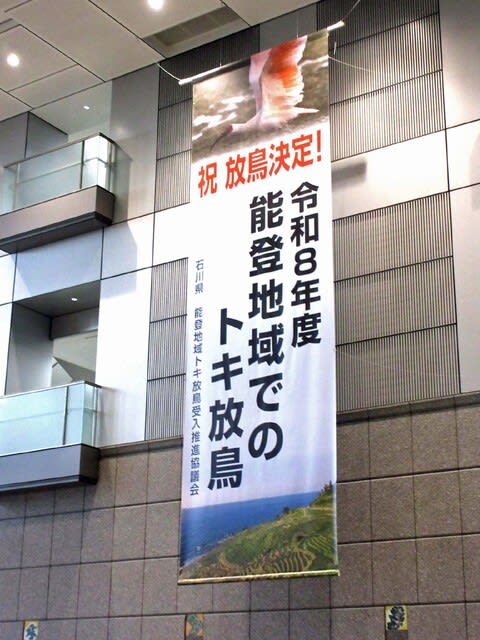

た。外の寒気と総湯の湯の温度差から血圧が上昇・降下して、心筋梗塞などが発生したのかもしれない。10数年ほど前、学生たちと「能登スタディツアー」で訪れたのがきっかけで、以降何度かお会いした。前向きな発想をする人で、能登地震で被災した自らの旅館の再建を進めるかたわら、能登の震災復興プロジェクトのリーダーとして旗振り役を担う、存在感のある人だった。冥福を祈る。 話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影)

話は変わる。環境省はきのうトキ野生復帰検討会を開催し、国の特別天然記念物のトキの放鳥を2026年度上半期をめどに能登地域で行うことを決めた(14日付・環境省公式サイト「報道発表資料」)。本州でのトキの放鳥は初めてとなる。環境省は本州における「トキと共生する里地づくり取組地域」にを目指す自治体を2022年度に公募し、能登と島根県出雲市の2地域を選定していた。今回のトキ野生復帰検討会で能登が野生復帰をするに足るだけの自然的、社会的環境と地域体制が着実に整備されていると認め、来年度の放鳥が正式に決まった。(※写真は、輪島市三井町洲衛の空を舞うトキ=1957年、岩田秀男氏撮影) 今回新しくなった大の里のパネル=写真・上=と、これまでのパネル=写真・下、去年7月撮影=を比べてみる。大きく2点が異なる。一つは髪型の大銀杏の姿だ。これまでのパネルはざんばら髪だった。2023年12月に展示され、同じ年の秋場所で十両に昇進したときのものだ。2024年の夏場所からはちょんまげで土俵に上がり、同年の秋場所で2回目の優勝を果たして大関昇進を決めた。以降も髪型は変わらず、「ちょんまげ大関」と呼ばれていた。史上最速と称されたスピード出世に髪の伸びが追いつかなかったのかもしれない。大銀杏の姿を披露したのはことし1月の初場所だった。

今回新しくなった大の里のパネル=写真・上=と、これまでのパネル=写真・下、去年7月撮影=を比べてみる。大きく2点が異なる。一つは髪型の大銀杏の姿だ。これまでのパネルはざんばら髪だった。2023年12月に展示され、同じ年の秋場所で十両に昇進したときのものだ。2024年の夏場所からはちょんまげで土俵に上がり、同年の秋場所で2回目の優勝を果たして大関昇進を決めた。以降も髪型は変わらず、「ちょんまげ大関」と呼ばれていた。史上最速と称されたスピード出世に髪の伸びが追いつかなかったのかもしれない。大銀杏の姿を披露したのはことし1月の初場所だった。 前のパネルと異なるもう一つが化粧まわし。これまでのものは青色を基調としたもので、ロゴには「上を目指す」「一番を」などの意味が込められていた。今回のパネルでは、墨絵で描かれたような龍の図柄だ。所属する二所ノ関部屋のX(旧ツイッター)によると、足立美術館に所蔵されている作品で横山大観の『龍興而致雲』(りゅうおこりてくもいたす)。「龍は雲を得て天を目指す」という意味で、乱雲と雷鳴の中でごつごつとした岩肌にもめげず激しい動きを見せる龍の気迫が表現されている作品という。確かに、並んでいる遠藤、輝、欧勝海と比べても、大の里の体は大きく、龍のような力強さを感じさせる。ちなみに大の里の身長は192㌢、体重185㌔だ。大銀杏と化粧まわしで生まれ変わったような力士の姿ではある。

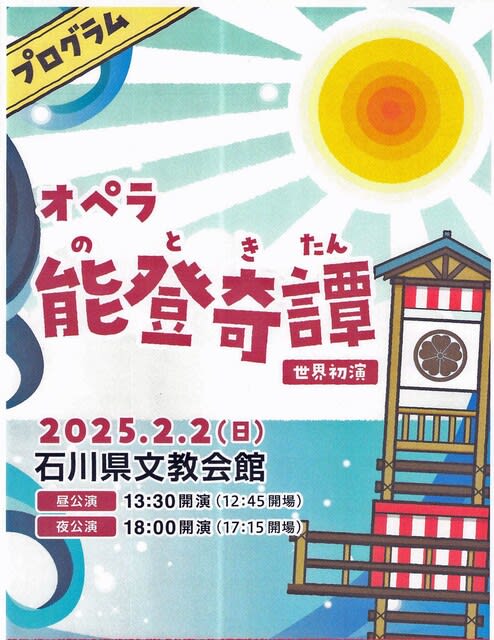

前のパネルと異なるもう一つが化粧まわし。これまでのものは青色を基調としたもので、ロゴには「上を目指す」「一番を」などの意味が込められていた。今回のパネルでは、墨絵で描かれたような龍の図柄だ。所属する二所ノ関部屋のX(旧ツイッター)によると、足立美術館に所蔵されている作品で横山大観の『龍興而致雲』(りゅうおこりてくもいたす)。「龍は雲を得て天を目指す」という意味で、乱雲と雷鳴の中でごつごつとした岩肌にもめげず激しい動きを見せる龍の気迫が表現されている作品という。確かに、並んでいる遠藤、輝、欧勝海と比べても、大の里の体は大きく、龍のような力強さを感じさせる。ちなみに大の里の身長は192㌢、体重185㌔だ。大銀杏と化粧まわしで生まれ変わったような力士の姿ではある。 時を超えるダイナミックなストーリーだ。主人公の能太(のうた)は不登校がちで頭を金髪に染めた14歳の男子中学生。教室で、今晩はキリコ祭りを見に行こうと話しているうちに気を失って、江戸時代の能登にタイムスリップする。170年余りの時を超えて能登のキリコ祭りで出会ったのが、大飯食らいで江戸に出て横綱になった阿武松緑之介。最初は、飯ばかり食べて相撲が上達しなかったため、親方から「お前は能登に帰れ」と言われ帰途に就く。が、「このままでは死んでも死にきれない」と一念発起して江戸に戻り、ひたすら稽古に励み、「天下に敵なし」と言われた横綱となる。花相撲で故郷に錦を飾った阿武松からそんな話を聞かされる。

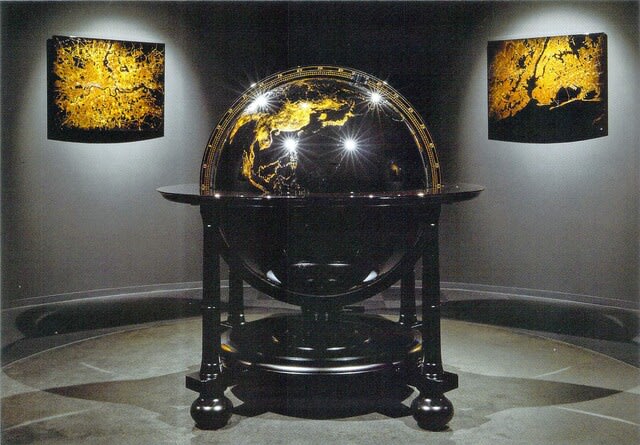

時を超えるダイナミックなストーリーだ。主人公の能太(のうた)は不登校がちで頭を金髪に染めた14歳の男子中学生。教室で、今晩はキリコ祭りを見に行こうと話しているうちに気を失って、江戸時代の能登にタイムスリップする。170年余りの時を超えて能登のキリコ祭りで出会ったのが、大飯食らいで江戸に出て横綱になった阿武松緑之介。最初は、飯ばかり食べて相撲が上達しなかったため、親方から「お前は能登に帰れ」と言われ帰途に就く。が、「このままでは死んでも死にきれない」と一念発起して江戸に戻り、ひたすら稽古に励み、「天下に敵なし」と言われた横綱となる。花相撲で故郷に錦を飾った阿武松からそんな話を聞かされる。 この地球儀が大阪・関西万博で展示されることになった経緯を地元メディア各社が報じている。今月19日、万博の会場を訪れた石破総理が視察後の会見でこう述べた。「能登の輪島塗、地球儀もきょうはみることはなかったけどもここに来ないと見られないなというものがある。世界中の方々にそういう実感を味わっていただく」と地球儀を万博会場に展示する方針を明らかにした。伝統工芸である輪島塗を世界に発信することで、復興に向けて被災地を勇気づけていくという思いもあるようだ。また、万博協会も、この作品には対立や分断を超えて他者に思いを巡らすという思いが込められてるとして、万博の理念と合致すると判断した。去年12月に万博からの撤退を明らかにしたイランが出展を予定していたパビリオン内に展示する方向で調整しているようだ。

この地球儀が大阪・関西万博で展示されることになった経緯を地元メディア各社が報じている。今月19日、万博の会場を訪れた石破総理が視察後の会見でこう述べた。「能登の輪島塗、地球儀もきょうはみることはなかったけどもここに来ないと見られないなというものがある。世界中の方々にそういう実感を味わっていただく」と地球儀を万博会場に展示する方針を明らかにした。伝統工芸である輪島塗を世界に発信することで、復興に向けて被災地を勇気づけていくという思いもあるようだ。また、万博協会も、この作品には対立や分断を超えて他者に思いを巡らすという思いが込められてるとして、万博の理念と合致すると判断した。去年12月に万博からの撤退を明らかにしたイランが出展を予定していたパビリオン内に展示する方向で調整しているようだ。 光るのは蒔絵や沈金で加飾され金粉や金箔で彩られた夜の明かりだ。地球儀そのももは直径1㍍で、周囲には東京、北京、ロンドン、ニューヨークの4都市の夜景パネルもある。輪島塗の漆黒と金の輝きの技で表現された宇宙に浮かぶ夜の地球、この幻想的な姿にロマンを感じたのは自身だけだろうか。(※写真は高さ1.5㍍の輪島塗地球儀。後ろの作品は画面右がニューヨーク、左はロンドンの夜景パネル=同館のポストカードより)

光るのは蒔絵や沈金で加飾され金粉や金箔で彩られた夜の明かりだ。地球儀そのももは直径1㍍で、周囲には東京、北京、ロンドン、ニューヨークの4都市の夜景パネルもある。輪島塗の漆黒と金の輝きの技で表現された宇宙に浮かぶ夜の地球、この幻想的な姿にロマンを感じたのは自身だけだろうか。(※写真は高さ1.5㍍の輪島塗地球儀。後ろの作品は画面右がニューヨーク、左はロンドンの夜景パネル=同館のポストカードより)

能登町小木地区の九十九湾沿いの写真は、地震の翌日に撮影されたものと11ヵ月後に撮影されたものが掲載されていて、比較できるようになっている。直後の画像には陥没した海岸線に車が何台も落ちている様子がリアルに映っていて=写真・下=、自身も見るのが初めてだった。このほか、ドローンで被災地の様子を撮影した写真などもある。今後も随時、写真や動画などを増やしていくようだ。

能登町小木地区の九十九湾沿いの写真は、地震の翌日に撮影されたものと11ヵ月後に撮影されたものが掲載されていて、比較できるようになっている。直後の画像には陥没した海岸線に車が何台も落ちている様子がリアルに映っていて=写真・下=、自身も見るのが初めてだった。このほか、ドローンで被災地の様子を撮影した写真などもある。今後も随時、写真や動画などを増やしていくようだ。 そのホワイトハウスでのトランプ大統領の初仕事の一つが、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」から再び離脱すると発表し、大統領令に即日署名したことだった。パリ協定は2015年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で採択され、「産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える」という目標を掲げている。トランプ大統領は就任演説で「中国が平気で汚染を続けているのに、アメリカが自国の産業を妨害することはしない」と説明し、「不公平で一方的なパリ協定から即時離脱する」と宣言したのだった。第1次トランプ政権の2020年にパリ協定から離脱したが、2021年に就任したバイデン前大統領が初日に復帰。トランプ氏は大統領選でエネルギー開発の推進のため再離脱すると公約に掲げ勝利した経緯がある。

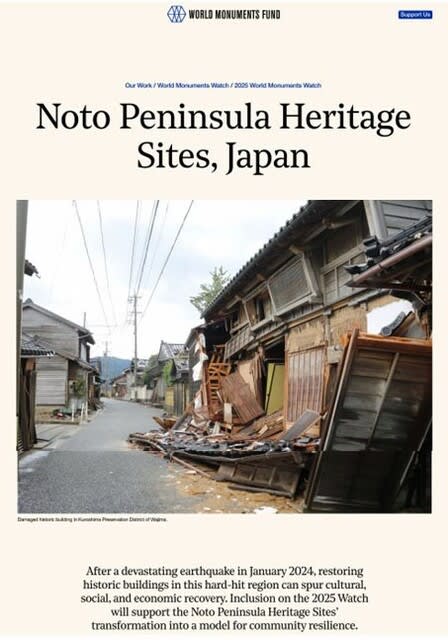

そのホワイトハウスでのトランプ大統領の初仕事の一つが、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」から再び離脱すると発表し、大統領令に即日署名したことだった。パリ協定は2015年の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)で採択され、「産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える」という目標を掲げている。トランプ大統領は就任演説で「中国が平気で汚染を続けているのに、アメリカが自国の産業を妨害することはしない」と説明し、「不公平で一方的なパリ協定から即時離脱する」と宣言したのだった。第1次トランプ政権の2020年にパリ協定から離脱したが、2021年に就任したバイデン前大統領が初日に復帰。トランプ氏は大統領選でエネルギー開発の推進のため再離脱すると公約に掲げ勝利した経緯がある。 す。ウオッチ2025への掲載は、能登半島の遺産がコミュニティのレジリエンスのモデルへと変貌するのを支援するものです)

す。ウオッチ2025への掲載は、能登半島の遺産がコミュニティのレジリエンスのモデルへと変貌するのを支援するものです)