☆マエストロの最期

きょう14日、東京の文部科学省へ仕事の打ち合わせのため出張した。小松空港の発券カウンター近くでかつての会社の上司の顔が見えたので声をかけた。すると向こうから「東京へ行くの、岩城さんの…」と。私の顔を見て「岩城さん」を連想してくれたのはある意味でう れしかった。半面、生前お世話になりながら、東京へ行くのにお線香の一つも上げることもできない自分にもどかしさも感じた。

れしかった。半面、生前お世話になりながら、東京へ行くのにお線香の一つも上げることもできない自分にもどかしさも感じた。

13日逝去した指揮者の岩城宏之さんの密葬がきょう都内で営まれた。葬儀に参列したオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)の関係者によると、岩城さんは生前、「荼毘(だび)に付すまで秘してほしい」と言葉を遺していたようだ。この遺志に沿って、付きあいがあった指揮者仲間からの参列の申し入れも遠慮願っての、ごく内輪の密葬になった。

岩城さんは胃がんや咽頭がん、肺がんなどこれまで30回近くも手術を繰り返した。5月25日に容態が悪化し、聖路加病院に入った。6月1日に見舞った上記のOEK関係者によると、この時点で話ができる状態ではなかった。でも、午前10時ごろになると、両腕で小さく円を描いた。オーケストラの練習の時間になると、決まってその仕草をした。そして、夫人の木村かおりさん(ピアニスト)が「休憩ですよ」と声をかけるとその両腕は止む。そしてゲネプロ(本番前のリハーサール)の時間である午後4時ごろになるとまた両腕で円を描く。その繰り返しだった。「10時と4時のタクトは長年しみついた指揮者の職業病のようなもの。それにしても何を演奏していたのでしょうか」と、1988年のOEK創立からの関係者は顔を曇らせた。

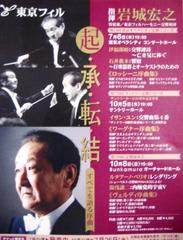

東京出張の目的地に向かう際、少し時間があったので上野の東京文化会館に立ち寄った。04年12月31日、岩城さんがベートーベンの交響曲1番から9番の連続公演の「偉業」を初めて成し遂げたホールである。チラシのスタンドを見ると、岩城さんが指揮する予定だった東京フィルハーモニー交響楽団の公演チラシが置いてあった。そのチラシを手にして、ふとある考えがよぎった。この東京文化会館を「ベートーベン演奏の聖地(メッカ)にしてはどうか」と。岩城さんが偉業を打ち立てたこのホールを。ベートーベンの1番から9番の連続演奏を試みる次の指揮者をここで待ちたいと思った。

⇒14日(水)夜・金沢の天気 くもり

<「自在コラム」で紹介した岩城さんの人となり、業績などは以下の通り>

05年5月14日・・・岩城流ネオ・ジャパネスク

05年6月10日・・・マエストロ岩城の視線

05年6月12日・・・続・マエストロ岩城の視線

05年10月5日・・・「岩、動く」「もはや運命」

05年12月20日・・・岩城宏之氏の運命の輪

05年12月21日・・・続・岩城宏之氏の運命の輪

05年12月22日・・・続々・岩城宏之氏の運命の輪

06年1月1日・・・「拍手の嵐」鳴り止まず

06年1月2日・・・続・「拍手の嵐」鳴り止まず

06年2月6日・・・ちょっと気になった言葉3題

06年6月13日・・・マエストロ岩城の死を悼む

06年6月13日・・・ベートーベンに抱かれ眠る

日本を代表する指揮者の一人、岩城宏之(いわき・ひろゆき)さんが13日午前0時20分、心不全のため東京の聖路加病院で死去した。73歳。夫人はピアニストの木村かをりさん。

日本を代表する指揮者の一人、岩城宏之(いわき・ひろゆき)さんが13日午前0時20分、心不全のため東京の聖路加病院で死去した。73歳。夫人はピアニストの木村かをりさん。 ラを率いた。

ラを率いた。 いない。

いない。 日本の初戦、対オーストラリア戦で、日本は前半を1-0とリードしたものの、後半で一気に3点を入れられ逆転負けを喫した。1点リードで守りの姿勢に入ってしまった日本は、何も失うものがないオーストラリアの気迫に負けた。まるで心理戦だった。

日本の初戦、対オーストラリア戦で、日本は前半を1-0とリードしたものの、後半で一気に3点を入れられ逆転負けを喫した。1点リードで守りの姿勢に入ってしまった日本は、何も失うものがないオーストラリアの気迫に負けた。まるで心理戦だった。 0年の黒光りする柱や梁(はり)など古民家の持ち味を生かし再生したという建築学的な理由のほかに、周囲の里山景観と実によくマッチしているという点が評価された。その建物の中をご覧いただきたい。青々としたヨシが廊下に生けられ、気取らぬ古民家の廊下に野趣の雰囲気を醸す。ちなみに、ヨシはアシの別名。「悪(あ)し」に通じるのを忌んで、「善(よ)し」にちなんで呼んだものといわれる。

0年の黒光りする柱や梁(はり)など古民家の持ち味を生かし再生したという建築学的な理由のほかに、周囲の里山景観と実によくマッチしているという点が評価された。その建物の中をご覧いただきたい。青々としたヨシが廊下に生けられ、気取らぬ古民家の廊下に野趣の雰囲気を醸す。ちなみに、ヨシはアシの別名。「悪(あ)し」に通じるのを忌んで、「善(よ)し」にちなんで呼んだものといわれる。 の詐欺師とどこかで遭遇していいれば、その手口にひっかかったかもしれない。

の詐欺師とどこかで遭遇していいれば、その手口にひっかかったかもしれない。 確かに実に分かりやすい。小沢氏の戦略には、民主党の独自色といった概念より、自民党の候補者よりどぶ板選挙を徹底して選挙に勝つこと、それが政権構想そのものだと訴えたに等しい。しかし、その選挙手法はかつての自民党そのものだ。去年9月の郵政民営化を問う総選挙のように、政策の違いがはっきり理解できなければ有権者は戸惑い、しらける。

確かに実に分かりやすい。小沢氏の戦略には、民主党の独自色といった概念より、自民党の候補者よりどぶ板選挙を徹底して選挙に勝つこと、それが政権構想そのものだと訴えたに等しい。しかし、その選挙手法はかつての自民党そのものだ。去年9月の郵政民営化を問う総選挙のように、政策の違いがはっきり理解できなければ有権者は戸惑い、しらける。 ませるらしい。

ませるらしい。 という意味だが、今回は「地球八分の一」が実感できるような話だ。

という意味だが、今回は「地球八分の一」が実感できるような話だ。 るのかというと。南極の昭和基地からのデータは電波信号にして、太平洋をカバーしている通信衛星「インテルサット」を介して、山口県の受信施設に送られる。山口から東京の国立極地研究所は光ファイバーでデータが送られ、さらに金沢大学に届くという訳だ。それを双方向で結ぶとテレビ電話になる。

るのかというと。南極の昭和基地からのデータは電波信号にして、太平洋をカバーしている通信衛星「インテルサット」を介して、山口県の受信施設に送られる。山口から東京の国立極地研究所は光ファイバーでデータが送られ、さらに金沢大学に届くという訳だ。それを双方向で結ぶとテレビ電話になる。 界に広まった。

界に広まった。 然学校」の拠点でもある。

然学校」の拠点でもある。