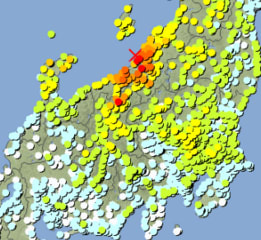

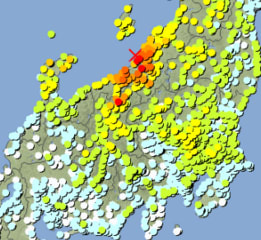

きょう(16日)の休日、金沢の自宅でパソコンに向かっているとグラリときた。12日午後11時半ごろにも能登半島で地震2の地震があったので、その関連と思った。しかし、きょうの地震は断続的に、時間的に長く感じた。

揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。

揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。

=午前10時13分、新潟県柏崎市など震度6強=

気象庁の地震速報をWEBでのぞくと、震源は能登半島ではなく、新潟県上中越沖となっている。金沢は震度2だった。やはり断続に3回の震度6強が揺れがあった。これが長く感じた理由だった。 能登半島・珠洲市も震度5弱。相当の揺れである。能登に住んでいる岡本氏に言われて初めて相当に広範囲な揺れであったことが理解できた。そこで、珠洲市に拠点を置く「能登半島 里山里海自然学校」の常駐研究員に電話を入れた。彼はすでに学校に到着していて、「特に被害は見当たりません」と。ひと安心した。この校舎では、ことし10月から「能登里山マイスター」養成プログラムという国の委託事業がスタートし、常駐研究員2人と受講生15人が入ることになっている。施設に被害があるとスケジュールに影響するからである。

東京からも電話があった。「月刊ニューメディア」という専門誌の編集長からだった。「宇野さん、そちらも相当に揺れようですが、被害はありませんでしたか」と。能登半島地震の学術研究「震災とメディア」の中間報告の原稿を掲載していただたこともあり、気にしていただいたようだ。「被害はおかげさまでありませんでした」と答えると、「でも宇野さんの研究テーマはこれからも続きますね…」と。確かに、震災とメディアは切ろうにも切れぬ関係である。ワイドショー向けのドラマ仕立て人間ドキュメント、メディアスクラム、風評被害、コンビニ買占め・・・。それより何より、被災地にフィードバックがない情報発信の仕方は、メディアの構造的な問題である。

読売新聞インターネット版はきょうの地震関連でさまざまなことを伝えている。輪島市は、能登半島地震で寄せられた救援物資のうち、未使用の水や食料などを今回の地震の被災地に送ることを決め、トラックへの積み込みを始めた、とのニュースがあった。何の被害も受けなかった人は、このニュースを好意的に感じるだろう。しかし、この情報は被災者には届かないだろう。インターネットを物理的に利用できないだろうし、その余裕もない。もし情報が届いたとしてもまったく役に立たないだろう。被災者にとって必要な情報は、この水や食料がいつ何時ごろ、どこの被災地に届けられるのかという情報だけである。

メディアのすべての記者とカメラマンが被災者と同じ目線を持つ必要はない。ただ、何割かは被災者と同じ目線でニュースを伝えてほしいし、被災者のための情報発信をしてほしい。一番困っている人々に、情報を欲している人々に情報を伝えてほしいからである。

⇒16日(休)午後・金沢の天気 くもり

今月12日、家族ドライブで訪れた能登半島・七尾市の「食彩市場」で、夏の甲子園大会5日目、石川代表の星稜高校と長崎日大との対戦をしばらく観戦していた。星稜は3回、フォアボールとタイムリーで先制点を挙げた。が、6回に長崎日大はノーアウト1、3塁のチャンスを作り、センターにタイムリー、さらに犠牲フライで星稜は逆転をされてしまう。星稜はランナーを出すものの得点できず、2回戦で敗退した。

今月12日、家族ドライブで訪れた能登半島・七尾市の「食彩市場」で、夏の甲子園大会5日目、石川代表の星稜高校と長崎日大との対戦をしばらく観戦していた。星稜は3回、フォアボールとタイムリーで先制点を挙げた。が、6回に長崎日大はノーアウト1、3塁のチャンスを作り、センターにタイムリー、さらに犠牲フライで星稜は逆転をされてしまう。星稜はランナーを出すものの得点できず、2回戦で敗退した。 ベートーベンのシンフォニーのこと。ICレコーダーで3番と7番を録音していて、それを通勤のバスの中や、職場での休み時間に聴いている。最初は7番が圧倒的に多かった。ところが最近は3番なのである。7対3の割で3番を聴く聞く回数が多い。休日など一日中、3番を聴いていることがあるので「3度の飯より」と表現したりする。

ベートーベンのシンフォニーのこと。ICレコーダーで3番と7番を録音していて、それを通勤のバスの中や、職場での休み時間に聴いている。最初は7番が圧倒的に多かった。ところが最近は3番なのである。7対3の割で3番を聴く聞く回数が多い。休日など一日中、3番を聴いていることがあるので「3度の飯より」と表現したりする。 つまり、これは自民の自失点だろう。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。きょうの読売新聞インターネット版で、民主党の支持基盤である連合の高木剛会長が記者会見し、民主の勝因について「政治とカネや閣僚の問題発言など自民党の失点があるので、今回は有権者が民主党に票を入れた」と述べ、民主党の勝利は「敵失」だったと分析した、との記事があった。的を得ているのではないか。

つまり、これは自民の自失点だろう。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。きょうの読売新聞インターネット版で、民主党の支持基盤である連合の高木剛会長が記者会見し、民主の勝因について「政治とカネや閣僚の問題発言など自民党の失点があるので、今回は有権者が民主党に票を入れた」と述べ、民主党の勝利は「敵失」だったと分析した、との記事があった。的を得ているのではないか。 なるほどと思ったのは、石川選挙区(定員1人)の自民選対の責任者がインタビューに応えて話した言葉だった。「東京から吹いてくる得体の知れない風に、地方が右往左往した選挙戦だった」と。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。

なるほどと思ったのは、石川選挙区(定員1人)の自民選対の責任者がインタビューに応えて話した言葉だった。「東京から吹いてくる得体の知れない風に、地方が右往左往した選挙戦だった」と。公的年金保険料の納付記録漏れ問題や閣僚の「政治とカネ」に絡む疑惑、失言などを背景に、選挙戦を通じて与党には逆風が目立った。 告書を出し、インターネットの選挙利用を促進するよう方向付けをした。そして、04年に公選法の改正案が国会に出されたが、葬り去られてしまう。阻んだのは誰か。地盤(支持団体)、看板(知名度)、鞄(選挙資金)の「3バン」と呼ばれる古いタイプの選挙運動で選挙を勝ち抜いてきた候補者たち。与野党、老若男女を問わず、新しい選挙のやり方に抵抗感がある人たちだ。

告書を出し、インターネットの選挙利用を促進するよう方向付けをした。そして、04年に公選法の改正案が国会に出されたが、葬り去られてしまう。阻んだのは誰か。地盤(支持団体)、看板(知名度)、鞄(選挙資金)の「3バン」と呼ばれる古いタイプの選挙運動で選挙を勝ち抜いてきた候補者たち。与野党、老若男女を問わず、新しい選挙のやり方に抵抗感がある人たちだ。 揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。

揺れが収まり、しばらくして能登半島地震の学術調査でお世話になった、輪島市門前町の岡本紀雄氏から電話があった。「能登の学校の方は大丈夫だったの、珠洲が結構揺れたようだけど…」と。書き物を急いでいたので、テレビの地震速報を見ていなかった。岡本氏は地震にはとても敏感に反応する。何しろ、阪神淡路大地震(震度7)と能登半島地震(震度6強)を体験し、自らを「13.5の男」と称している。 の分割払いで貸付けられた。つまりリースされたのである。

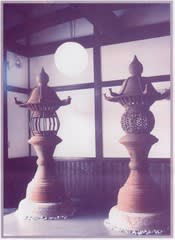

の分割払いで貸付けられた。つまりリースされたのである。 鍋(なべ)を枚数でカウントするということを知らなかった。これまで、一つ、二つ数えていたのではないだろうか。先日、ぶらりと訪れた石川県穴水(あなみず)町の「能登中居鋳物館」でそんな小さな発見をした。

鍋(なべ)を枚数でカウントするということを知らなかった。これまで、一つ、二つ数えていたのではないだろうか。先日、ぶらりと訪れた石川県穴水(あなみず)町の「能登中居鋳物館」でそんな小さな発見をした。 生産が盛んで40軒ほどの鋳物師(いもじ)がいたとされる。この周囲には真言宗など寺など9ヵ寺もあり、それだけの寺社を維持する経済力があった。2003年7月に開港した能登空港の事前調査でおびただしい炭焼き窯の跡が周辺にあったことが確認され、当時、ニュースになったことを思い出した。つまり、鋳造に使う炭の生産拠点が近場で形成されていた。そして原料となる砂鉄や褐鉄鉱などが能登一円から産出され、中居に運ばれた。その技術は14世紀、朝廷が南朝(吉野)と北朝(京都)に分かれて対立し南北朝の動乱に巻き込まれた河内鋳物師が移住したともいわれるが定かではない。

生産が盛んで40軒ほどの鋳物師(いもじ)がいたとされる。この周囲には真言宗など寺など9ヵ寺もあり、それだけの寺社を維持する経済力があった。2003年7月に開港した能登空港の事前調査でおびただしい炭焼き窯の跡が周辺にあったことが確認され、当時、ニュースになったことを思い出した。つまり、鋳造に使う炭の生産拠点が近場で形成されていた。そして原料となる砂鉄や褐鉄鉱などが能登一円から産出され、中居に運ばれた。その技術は14世紀、朝廷が南朝(吉野)と北朝(京都)に分かれて対立し南北朝の動乱に巻き込まれた河内鋳物師が移住したともいわれるが定かではない。

地元の人たちが「有線」と言っているシステムがある(※4月30日付「メディアのツボ-51-」参照)。同町にケーブルテレビ(CATV)網はなく、同町で有線放送と言えば、スピーカーが内臓された有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)のこと。この有線放送電話にはおよそ2900世帯、町の8割の世帯が加入する。

地元の人たちが「有線」と言っているシステムがある(※4月30日付「メディアのツボ-51-」参照)。同町にケーブルテレビ(CATV)網はなく、同町で有線放送と言えば、スピーカーが内臓された有線放送電話(地域内の固定電話兼放送設備)のこと。この有線放送電話にはおよそ2900世帯、町の8割の世帯が加入する。