★食ありて~辺採物

食品偽装や中国食材の農薬混入など食をめぐる問題が次々と噴出している。そこで注目されいるのが地産地消という消費行動。口にするものは地域の顔の見える人がつくった、安心安全なものをという考え。能登に古くから「へんざいもん」という言葉がある。漢字で表記すると辺採物。近場で採れた野菜や魚のことを指す。かたちが整っていなかったりしたため、つい最近まで辺採物は地元の商店やスーパーでは敬遠されてきた。ところが、上記の食の問題でこの辺採物が見直されている。

ご 飯:すえひろ舞(コシヒカリ)

味噌汁:メカブ

揚げ物:サバの竜田揚げ

煮 物:ジャガイモ,ニンジン,タケノコ,シイタケ,キヌサヤ,卵,厚揚げ

ウドの天ぷら:ウド,ニンジン

イカの煮付け:イカ

葉ワサビの粕和え:葉ワサビ

アオサの佃煮:アオサ

青菜の辛し和え:青菜

干イワシ:イワシ

イモの茎の佃煮:イモの茎

ダイコンの酢の物:ダイコン,ニンジン,コンブ

上記のメニューはすべて地元で取れた食材でそろえた郷土料理。ウドの天ぷらは季節感があふれている。ほのかに香ばしいような春の味である。地面から少し顔を出したばかりのウド。当地では「初物を食べると長生きする」と言い伝えがあり、有難味が出てくる。

このメニューは能登半島・珠洲市で金沢大学が開設している「里山里海自然学校」(三井物産環境基金支援プロジェクト)の学食で提供される日替わり定食。日替わりといっても週1度、毎週土曜日に地域のNPOのメンバーが中心になって運営している「へんざいもん」という名の食堂だ。里山里海自然学校が行っている「奥能登の食文化プロジェクト」(食育事業)の一環で予約があれば提供してもらえる。地域の人による、地域の人のための、地域のレストラン。いわばコミュニティ・レストランなのである。メニューは定食で700円。

地域の食は地域が賄う。もうそんな時代に入ってきたのかもしれない。へんざいもんでは、「けさ港にイカがたくさん揚がった」「ウドが顔を出した」など、それこそ新鮮な情報が会話の中で行き交っている。そして何より、ここで給食のサービスをしていただくご婦人たちの顔が生き生きとしている。

この光景はかつて見たことがある。地域のお寺で毎月28日開かれていた「お講」である。親鸞上人の命日とされ、この日は海藻の炊き合わせや厚揚げなど精進料理が供された。幼いころ、米を1合だったか2合だったか定かではないが、持って行くとご相伴にあずかることができた。そして地域の人は会話を交わした。お寺がコミュニティの中心の一つとして存在感があった時代のことだが、いまでもこの伝統はまだ各地で生きているはずである。

ファーストフードではなく、顔の見える手作り感を大切にしたスローフード。希薄となったコミュニティを食を通じて再生する。「へんざいもん」にはそんな試みが込められている。理由づけはともあれ、ここのお薦めは海藻がたっぷり入った味噌汁。いつもお代わりをいただく。 (※写真は4月5日のメニュー)

⇒10日(木)夜・金沢の天気 あめ

ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。

ミシュランガイド東京に掲載されているレストランは150軒で、最も卓越した料理と評価される「三つ星」は8軒。「二つ星」は25軒、「一つ星」は117軒選ばれている。フランスやイタリア料理が多いのかと思いきや、ガイド全体では日本料理が6割を占めている。和食への評価が世界的に高まっていることがベースにあるのだろう。ちなみに、一つ星は「カテゴリーで特に美味しい料理」、二つ星は「遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理」、三つ星は「そのために旅行する価値がある卓越した料理」の価値基準らしい。 なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。

なく、静かで落ち着いていて、客層は老紳士・淑女然としたお年寄りが多いのだ。 変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。

変えられてしまった人々も多い。そんな被災者の生の声をつづった「住民の生活ニーズと復興への課題」というリポートがある。金沢大学能登半島地震学術調査部会の第2回報告会(3月8日)で提出されたものだ。その中からいくつか拾ってみる。 15日の新聞各紙にこんな事件が報じられた。石川社会保険事務局は14日、野々市町の男性が約43万円の還付金詐欺の被害にあったと発表した。同事務局によると、12日午後1時半ごろ、男性方に「タナカ」と名乗る男から「過去5年間の医療費の返還金があり、昨年10月に案内のはがきを送った」と電話があった。男性がはがきを見ていないと答えると「返還金の期日が過ぎているのでATM(現金自動出入機)から振り込む」と言われたため、近くのATMに行った。そこで男から操作を指示され、口座から43万3097円を振り込んだという。手の込んだ、計算し尽された詐欺である。

15日の新聞各紙にこんな事件が報じられた。石川社会保険事務局は14日、野々市町の男性が約43万円の還付金詐欺の被害にあったと発表した。同事務局によると、12日午後1時半ごろ、男性方に「タナカ」と名乗る男から「過去5年間の医療費の返還金があり、昨年10月に案内のはがきを送った」と電話があった。男性がはがきを見ていないと答えると「返還金の期日が過ぎているのでATM(現金自動出入機)から振り込む」と言われたため、近くのATMに行った。そこで男から操作を指示され、口座から43万3097円を振り込んだという。手の込んだ、計算し尽された詐欺である。 れるので栽培過程で農薬や化学肥料は必要ない。自然の食材として見直されている。

れるので栽培過程で農薬や化学肥料は必要ない。自然の食材として見直されている。 で「天白どんこ」とこの業界では言うそうだ。誰が考案した名称か知らないが、いかにも高級感が漂う。そして、市場価格はぐんと跳ね上がるのだ。

で「天白どんこ」とこの業界では言うそうだ。誰が考案した名称か知らないが、いかにも高級感が漂う。そして、市場価格はぐんと跳ね上がるのだ。  上記のように書くと、農薬を使った農業者を悪者扱いしてしまうことになるが、私自身は、都市住民のニーズにこたえ、農産物をひたむきに生産してきた農業者を責めるつもりは一切ない。東京で有機農産物の販売を手がける「ポラン・オーガニック・フーズ・デリバリ」社長の神足義博氏も、「これまで都市住民に農産物を供給してきた農業者に『ありがとうございました』とまずお礼を言おう。そして、『これからどうやってなるべく農薬を使わない農産物をつくることができるかいっしょに考えましょう』とお願いをしよう」と提唱している(08年2月1日の講演)。有機農産物を増産するためには、全体的な方向転換しかない。トキやコウノトリが生息できる農村の環境を再生するためには地域の合意形成がどうしても必要なのだ。その合意形成は、過去の批判からは始まらない。

上記のように書くと、農薬を使った農業者を悪者扱いしてしまうことになるが、私自身は、都市住民のニーズにこたえ、農産物をひたむきに生産してきた農業者を責めるつもりは一切ない。東京で有機農産物の販売を手がける「ポラン・オーガニック・フーズ・デリバリ」社長の神足義博氏も、「これまで都市住民に農産物を供給してきた農業者に『ありがとうございました』とまずお礼を言おう。そして、『これからどうやってなるべく農薬を使わない農産物をつくることができるかいっしょに考えましょう』とお願いをしよう」と提唱している(08年2月1日の講演)。有機農産物を増産するためには、全体的な方向転換しかない。トキやコウノトリが生息できる農村の環境を再生するためには地域の合意形成がどうしても必要なのだ。その合意形成は、過去の批判からは始まらない。 本当に害鳥だったのか。機中で読んでいた「コウノトリの贈り物~生物多様性農業と自然共生社会をデザインする」(地人書館・鷲谷いづみ編)によると、兵庫県豊岡市でもコウノトリはかつて「稲を踏み荒らす」とされ、追い払われる対象だった。ところが野生のコウノトリを県と市の職員が観察調査(05年5月)したところ、稲を踏む率は一歩あたり1.7%、60歩歩いて1株踏む確率だった。これを総合的に評価し、「これくらいだと周囲の稲が補うので、減収には結びつかない」としている。それが「害鳥」の烙印をいったん押され、言い伝えられるとイメージが先行してしまう。今回の中国のトキ調査でも同行した新潟大学の本間航介氏は「農村の閉塞状況の中でつくられた犠牲ではないか」(08年1月26日・シンポジウムでの発言)という。つまり、つらい農作業の中で、ストレスのはけ口の対象としてトキやコウノトリが存在したのではないか、との指摘である。

本当に害鳥だったのか。機中で読んでいた「コウノトリの贈り物~生物多様性農業と自然共生社会をデザインする」(地人書館・鷲谷いづみ編)によると、兵庫県豊岡市でもコウノトリはかつて「稲を踏み荒らす」とされ、追い払われる対象だった。ところが野生のコウノトリを県と市の職員が観察調査(05年5月)したところ、稲を踏む率は一歩あたり1.7%、60歩歩いて1株踏む確率だった。これを総合的に評価し、「これくらいだと周囲の稲が補うので、減収には結びつかない」としている。それが「害鳥」の烙印をいったん押され、言い伝えられるとイメージが先行してしまう。今回の中国のトキ調査でも同行した新潟大学の本間航介氏は「農村の閉塞状況の中でつくられた犠牲ではないか」(08年1月26日・シンポジウムでの発言)という。つまり、つらい農作業の中で、ストレスのはけ口の対象としてトキやコウノトリが存在したのではないか、との指摘である。  1月11日から4日間、短期間だったが、中国・陝西(せんせい)省を訪れた。冬のトキを観察する狙いがあった。新年度からトキに関する「生態環境整備および地域合意形成に関する学際研究」を始めるに当たって、どうしても一度見ておきたいと思い調査団に加えてもらった。金沢大学の「里山プロジェクト」(研究代表者・中村浩二教授)に関わっていて、トキと共生できるような里山環境を再生しようというのが、研究の狙い。どこからトキを持ってきて放すといった力技の利いた話ではない。

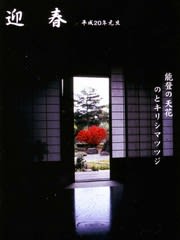

1月11日から4日間、短期間だったが、中国・陝西(せんせい)省を訪れた。冬のトキを観察する狙いがあった。新年度からトキに関する「生態環境整備および地域合意形成に関する学際研究」を始めるに当たって、どうしても一度見ておきたいと思い調査団に加えてもらった。金沢大学の「里山プロジェクト」(研究代表者・中村浩二教授)に関わっていて、トキと共生できるような里山環境を再生しようというのが、研究の狙い。どこからトキを持ってきて放すといった力技の利いた話ではない。 手前の座敷から外に見える赤い樹木は「ノトキリシマツツジ」である。黒ベースの色調からフォーカスされる赤。住宅と庭園を一体化させた美の演出である。能登の素封家の家々ではこの座敷から眺めるノトキリシマツツジのアングルを大切にしてきた。能登在住の写真家、渋谷利雄さんからいただいた賀状である。

手前の座敷から外に見える赤い樹木は「ノトキリシマツツジ」である。黒ベースの色調からフォーカスされる赤。住宅と庭園を一体化させた美の演出である。能登の素封家の家々ではこの座敷から眺めるノトキリシマツツジのアングルを大切にしてきた。能登在住の写真家、渋谷利雄さんからいただいた賀状である。