★再訪・琉球考-中-

宿泊した那覇市のホテルのレストランに入った。店の入り口には朱塗りの酒器がディスプレイとなっていて、屋号も「泉亭」とあったので、てっきり和食の店かと思っていた。ところが、メニューは「日本・琉球・中国料理」だった。和食をと思っていたのだが、せっかく沖縄にやってきたので琉球料理も食べたい、どうしようかと迷って、「琉球会席」というコースがあるのが目にとまり注文した。飲み物は30度の泡盛のロックにした。

チャンプル・イノベーション

ミミガーやピーナツ豆腐、チャンプルーがどんどんと出てくるのかと思ったら、そうではない。食前酒(泡盛カクテル)、先付け(ミミガー、苦瓜の香味浸し、ピーナツ豆腐)、前菜(豆腐よう和え、塩豚、島ラッキョ、昆布巻き)、造り(イラブチャー=白身魚)、蓋物(ラフティー=豚の角煮)などと、確かに金沢の料理屋で味わうのと同じように少量の盛り付けで、しかも粋な器は見る楽しみがあった。日本料理のスタイルで味わう琉球料理なのだ。

ミミガーやピーナツ豆腐、チャンプルーがどんどんと出てくるのかと思ったら、そうではない。食前酒(泡盛カクテル)、先付け(ミミガー、苦瓜の香味浸し、ピーナツ豆腐)、前菜(豆腐よう和え、塩豚、島ラッキョ、昆布巻き)、造り(イラブチャー=白身魚)、蓋物(ラフティー=豚の角煮)などと、確かに金沢の料理屋で味わうのと同じように少量の盛り付けで、しかも粋な器は見る楽しみがあった。日本料理のスタイルで味わう琉球料理なのだ。

「日本・琉球・中国料理」の文字をメニューで見れば、専門性がない、何でもありの食堂をイメージしてしまうかもしれない。ここからは推論だ。北陸や東京の感覚では、沖縄は日本の最南である。ところが、沖縄の人たちの地理感覚では日本、韓国、台湾、中国に隣接する東アジアの真ん中に位置する。歴史的にも交流があり、外交的にも気遣ってきたのだろう。沖縄にはチャンプル料理がある。野菜や豆腐に限らず、様々な材料を一緒にして炒める料理で、ゴーヤーチャンプル、ソーミンチャンプルなどは北陸でもスーパーの惣菜売り場に並ぶようになった。チャンプルは沖縄の方言で「混ぜこぜ」の意味。このチャンプ料理をもじって、沖縄の文化のことを、東南アジアや日本、中国、アメリカの風物や歴史文化が入り交じった「チャンプル文化」とも。

6年ぶりに沖縄を入り、このチャンプル文化にある種のイノベーションを感じた。イノベーションとは、発明や技術革新だけではない、既存のモノに創意工夫を加えることで生み出す新たな価値でもある。先のレストランでの琉球会席でも、和食を主張しているのではなく、和のスタイルに見事にアレンジした琉球料理なのである。その斬新さが「おいしい」という価値を生んでいる。沖縄の場合、独自の文化資源を主体にスタイルを日本、中国、東南アジアに変幻自在に変えて見せるその器用さである。これは沖縄の観光産業における「チャンプル・イノベーション」と言えるかもしれない。

6年ぶりに沖縄を入り、このチャンプル文化にある種のイノベーションを感じた。イノベーションとは、発明や技術革新だけではない、既存のモノに創意工夫を加えることで生み出す新たな価値でもある。先のレストランでの琉球会席でも、和食を主張しているのではなく、和のスタイルに見事にアレンジした琉球料理なのである。その斬新さが「おいしい」という価値を生んでいる。沖縄の場合、独自の文化資源を主体にスタイルを日本、中国、東南アジアに変幻自在に変えて見せるその器用さである。これは沖縄の観光産業における「チャンプル・イノベーション」と言えるかもしれない。

那覇市の目抜き通り「国際通り」=写真・上=でこのイノベーションの息吹を感じた。かつては雑貨的な土産品が軒を連ねていたが、今回は沖縄オリジルの主張が目立った。沖縄の特産野菜「紅イモ」を使った「紅いもタルト」が人気の土産商品。伝統の沖縄菓子「ちんすこ」を使った「ちんすこショコラ」の店=写真・下=も。キューピー人形が沖縄の衣装をまとって「沖縄限定コスチューム・キューピー」に。なんとこれが1700種類もある。ゴールデンウイークの人混み、そして南国の日差しは強く、すっかり沖縄の熱気に当てられた。

⇒9日(土)朝・金沢の天気 はれ

パンフレットなどによると、戦前の首里城は正殿などが国宝だった。戦時中、日本軍が首里城の下に地下壕を築いて、司令部を置いたこともあり、1945年(昭和20年)、アメリカの軍艦から砲撃された。さらに戦後に大学施設の建設が進み、当時をしのぶ城壁や建物の基礎がわずかに残った。大学の移転とともに1980年代から復元工事が進み、1989年には正殿が復元された。2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されたが、登録は「首里城跡」であり、復元された建物や城壁は世界遺産ではない。

パンフレットなどによると、戦前の首里城は正殿などが国宝だった。戦時中、日本軍が首里城の下に地下壕を築いて、司令部を置いたこともあり、1945年(昭和20年)、アメリカの軍艦から砲撃された。さらに戦後に大学施設の建設が進み、当時をしのぶ城壁や建物の基礎がわずかに残った。大学の移転とともに1980年代から復元工事が進み、1989年には正殿が復元された。2000年に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されたが、登録は「首里城跡」であり、復元された建物や城壁は世界遺産ではない。 全体の弁柄はこの二本の柱の文様を強調するために塗られたのではないかと想像してしまう。さらに内部の塗装や色彩も中国建築の影響を随分と受けているのであろう、鮮やかな朱塗りである。国王の御座所の上の額木(がくぎ)には泳ぐ竜=写真・下=が彫刻され金色に耀いている。

全体の弁柄はこの二本の柱の文様を強調するために塗られたのではないかと想像してしまう。さらに内部の塗装や色彩も中国建築の影響を随分と受けているのであろう、鮮やかな朱塗りである。国王の御座所の上の額木(がくぎ)には泳ぐ竜=写真・下=が彫刻され金色に耀いている。 自家用車のスノータイヤをノーマルタイヤに履き替えたので、滑らないかとヤキモキした。が、強い降りではなく、30分ほどしたら青空が見えてきたので一気に雪は消えた。ふと庭を見ると、梅の花が咲いていたので、名残り雪とピンクの梅の花の組み合わせは妙に風情があるものだと感じ入った。

自家用車のスノータイヤをノーマルタイヤに履き替えたので、滑らないかとヤキモキした。が、強い降りではなく、30分ほどしたら青空が見えてきたので一気に雪は消えた。ふと庭を見ると、梅の花が咲いていたので、名残り雪とピンクの梅の花の組み合わせは妙に風情があるものだと感じ入った。 それまで大切に「箱入り娘」のように大切に育てられたあのトキが野生に目覚めて、本州に飛んだのである。最初の1羽は、飛来が新潟県胎内市で確認されたので、もし佐渡の放鳥場所からダイレクトに飛んだとすれば、胎内市まで60キロとなる。このニュースに胸を躍らせているのは能登に人たち。佐渡の南端から能登半島まで70キロなので、ひょっとして能登半島に飛んでくるかもしれないと期待している。それは見当外れでもない。放鳥されたトキは、背中にソーラーバッテリー付き衛星利用測位システム(GPS)機能の発信機を担いでいて、3日に一度位置情報を知らせてくる。データによると、トキは群れていない。放鳥された場所から西へ行っているトキ、東へ行っているトキ、北へ行っているトキとバラバラだ。中でも、2歳のオスは佐渡の南端方面でたむろしている。これが北から南に向かう風にうまく乗っかると、ひょっとして能登に飛来してくるかもしれないというのだ。

それまで大切に「箱入り娘」のように大切に育てられたあのトキが野生に目覚めて、本州に飛んだのである。最初の1羽は、飛来が新潟県胎内市で確認されたので、もし佐渡の放鳥場所からダイレクトに飛んだとすれば、胎内市まで60キロとなる。このニュースに胸を躍らせているのは能登に人たち。佐渡の南端から能登半島まで70キロなので、ひょっとして能登半島に飛んでくるかもしれないと期待している。それは見当外れでもない。放鳥されたトキは、背中にソーラーバッテリー付き衛星利用測位システム(GPS)機能の発信機を担いでいて、3日に一度位置情報を知らせてくる。データによると、トキは群れていない。放鳥された場所から西へ行っているトキ、東へ行っているトキ、北へ行っているトキとバラバラだ。中でも、2歳のオスは佐渡の南端方面でたむろしている。これが北から南に向かう風にうまく乗っかると、ひょっとして能登に飛来してくるかもしれないというのだ。 石川県珠洲市で廃校になっていた「小泊小学校」という学校施設を借りして、研究と交流の拠点をつくった。このとき、地域の人からこんなことを言われた。輪島の人は「奥能登の中心と言ったら輪島やぞ。なんで輪島につくらんがいね」と。そして、珠洲の人は「珠洲の中心は飯田やがいね。なんで辺ぴな小泊みたいなところにつくるのや。なんで飯田につくらんがいね」と。中村教授を始めとして我われは天邪鬼(アマノジェク)でもあり、なるべく過疎地へ行って拠点を構える。そうすることによって、新たな何か発見があると考えたのだ。買い物や人集めに便利だとか考えて中心に拠点を構えて何かをやろうとするのはビジネスの世界だ。研究の世界ではそうはいかない。まず、人気(ひとけ)のいない過疎地で研究拠点を構え、そこでじわじわと地域活性化の糸口をつかんでいく、あるいは大学の研究のネタを探していく。足のつま先を揉み解すと血行がよくなり体の全体がポカポカしてくるのと同じだ。

石川県珠洲市で廃校になっていた「小泊小学校」という学校施設を借りして、研究と交流の拠点をつくった。このとき、地域の人からこんなことを言われた。輪島の人は「奥能登の中心と言ったら輪島やぞ。なんで輪島につくらんがいね」と。そして、珠洲の人は「珠洲の中心は飯田やがいね。なんで辺ぴな小泊みたいなところにつくるのや。なんで飯田につくらんがいね」と。中村教授を始めとして我われは天邪鬼(アマノジェク)でもあり、なるべく過疎地へ行って拠点を構える。そうすることによって、新たな何か発見があると考えたのだ。買い物や人集めに便利だとか考えて中心に拠点を構えて何かをやろうとするのはビジネスの世界だ。研究の世界ではそうはいかない。まず、人気(ひとけ)のいない過疎地で研究拠点を構え、そこでじわじわと地域活性化の糸口をつかんでいく、あるいは大学の研究のネタを探していく。足のつま先を揉み解すと血行がよくなり体の全体がポカポカしてくるのと同じだ。 ジョグラフ氏は名古屋市で開催された第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア、9月13日・14日)に出席した後、15日に石川県入り、16日と17日に能登を視察した。初日は能登町の「春蘭の里」、輪島市の千枚田、珠洲市のビオトープと金沢大学の能登学舎、能登町の旅館「百楽荘」で宿泊し、2日目は「のと海洋ふれあいセンター」、輪島の金蔵地区を訪れた。珠洲の休耕田をビオトープとして再生し、子供たちへの環境教育に活用している加藤秀夫氏(同市西部小学校長)から説明を受けたジョグラフ氏は「Good job(よい仕事)」を連発して、持参のカメラでビオトープを撮影した。ジョグラフ氏も子供たちへの環境教育に熱心で、アジアやアフリカの小学校に植樹する「グリーンウェーブ」を提唱している。翌日、金蔵地区を訪れ、里山に広がる棚田で稲刈りをする人々の姿を見たジョグラフ氏は「日本の里山の精神がここに生きている」と述べた。金蔵の里山に多様な生物が生息しており、自然と共生し生きる人々の姿に感動したのだった。

ジョグラフ氏は名古屋市で開催された第16回アジア太平洋環境会議(エコアジア、9月13日・14日)に出席した後、15日に石川県入り、16日と17日に能登を視察した。初日は能登町の「春蘭の里」、輪島市の千枚田、珠洲市のビオトープと金沢大学の能登学舎、能登町の旅館「百楽荘」で宿泊し、2日目は「のと海洋ふれあいセンター」、輪島の金蔵地区を訪れた。珠洲の休耕田をビオトープとして再生し、子供たちへの環境教育に活用している加藤秀夫氏(同市西部小学校長)から説明を受けたジョグラフ氏は「Good job(よい仕事)」を連発して、持参のカメラでビオトープを撮影した。ジョグラフ氏も子供たちへの環境教育に熱心で、アジアやアフリカの小学校に植樹する「グリーンウェーブ」を提唱している。翌日、金蔵地区を訪れ、里山に広がる棚田で稲刈りをする人々の姿を見たジョグラフ氏は「日本の里山の精神がここに生きている」と述べた。金蔵の里山に多様な生物が生息しており、自然と共生し生きる人々の姿に感動したのだった。

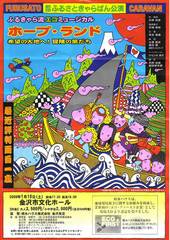

なかなかの深みのあるストーリーだった。公演は、劇団ふるさときゃらばん(東京都小金井市)による「ホープ・ランド(希望の大地)」=チラシ・写真=。地球温暖化で、海に沈んでしまった赤道直下の島・モルバルの人々が手づくりの船に乗ってニッポンにやってくる。酋長がニッポンの友人、実業家オカモトから、過疎というニッポン特有の病気で、見捨てられ、荒れはてた山里があると聞いたからだ。過疎という病はニッポン人しから罹らず、モルバル人には感染しないから大丈夫と、夢と希望を持ってやってくる。南国の底抜けに明るい人たちだ。

なかなかの深みのあるストーリーだった。公演は、劇団ふるさときゃらばん(東京都小金井市)による「ホープ・ランド(希望の大地)」=チラシ・写真=。地球温暖化で、海に沈んでしまった赤道直下の島・モルバルの人々が手づくりの船に乗ってニッポンにやってくる。酋長がニッポンの友人、実業家オカモトから、過疎というニッポン特有の病気で、見捨てられ、荒れはてた山里があると聞いたからだ。過疎という病はニッポン人しから罹らず、モルバル人には感染しないから大丈夫と、夢と希望を持ってやってくる。南国の底抜けに明るい人たちだ。

31日の夕方、いつも利用する金沢市内のガソリンスタンドに向かった。電飾看板の「レギュラー99円」の文字が目に飛び込んできた。先の夏ごろまでは1リットル180円もした。幾分安くなったとはいえ、これまで5000円札を入れて、30数リットルしか入らなかった。それが徐々に下げて、先日は1リットル105円で入れた。それがあっさり100円を割ったのである。「現金会員」という条件つきでの「レギュラー99円」ではあるものの、円高を実感した。家計が助かる。

31日の夕方、いつも利用する金沢市内のガソリンスタンドに向かった。電飾看板の「レギュラー99円」の文字が目に飛び込んできた。先の夏ごろまでは1リットル180円もした。幾分安くなったとはいえ、これまで5000円札を入れて、30数リットルしか入らなかった。それが徐々に下げて、先日は1リットル105円で入れた。それがあっさり100円を割ったのである。「現金会員」という条件つきでの「レギュラー99円」ではあるものの、円高を実感した。家計が助かる。