あの「政権交代選挙」から4日目、仕事や日常で交わされた会話やメールから。8月31日に東京のメディア誌編集長から届いたメール。「かつての角福戦争の怨念は、05年には小泉チルドレンの数となり、09年では小沢選挙戦法となって国会に分け入ってきました。この09総選挙は、一つの歴史を刻みました。大敗した自民にとって、結果論として世代交代になるチャンスという見方ができるでしょうか。彼らのそんなエネルギーがあるでしょうか。また、大勝の民主は冷静な政権政党としての振る舞いと、政策の裏付けを示すことができるのでしょうか」

同じく31日、かつて広告業界にいた知人との会話から。「自民よりましだと思って民主党に入れた人が多かったと思う。でも、民主が本当に日本の政治を変えるかは疑問だね。小沢さんたちは自民の大幹部だったしね。労組が応援しているとなると政治がちょっと左に動く程度じゃないかな」「当選者の数を見ると面白い現象が現れている。自民党が強いところほど当選者が多い。石川は7人もいる。福井も7人。これって自民と民主が互角で惜敗率が高かったせいで、比例で上がったんだね。石川に7人も代議士がいるんだから、使い倒さなきゃな。次の選挙のために、みんな必死に地元のために働くよ。これからが本当のドブ板だね」

同じく31日、かつて広告業界にいた知人との会話から。「自民よりましだと思って民主党に入れた人が多かったと思う。でも、民主が本当に日本の政治を変えるかは疑問だね。小沢さんたちは自民の大幹部だったしね。労組が応援しているとなると政治がちょっと左に動く程度じゃないかな」「当選者の数を見ると面白い現象が現れている。自民党が強いところほど当選者が多い。石川は7人もいる。福井も7人。これって自民と民主が互角で惜敗率が高かったせいで、比例で上がったんだね。石川に7人も代議士がいるんだから、使い倒さなきゃな。次の選挙のために、みんな必死に地元のために働くよ。これからが本当のドブ板だね」

来年度予算をめぐって大学内で事務スタッフとの会話(9月2日)。「来年度の概算要求は民主政権下で全面的に見直しになるので、これまで文科省(文部科学省)と積み上げてきた概算要求については白紙状態だね。9月の補正予算でもストップがかかっているらしい」

再びメディア誌編集長から届いたメール(2日)。テレビメディアと放送法をめぐる講演を要約したもの。「民主党は日本版FCCへの移行を提唱するが、この問題を巡って議論が本格化する可能性もある。日本版FCCが期待通りの機能を果たすには、二大政党下での政権交代の可能性や、委員会を監視する諸集団の存在などが必要だが、日本にはそうした条件が成熟しているか疑問もある」

FCCはアメリカの連邦通信委員会の略称。日本版FCCについては説明が必要だ。以下、民主党のマニフェストから引用する。「通信・放送行政を総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会として通信・放送委員会(日本版FCC)を設置し、通信・放送行政を移します。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を排除します。また、技術の進展を阻害しないよう通信・放送分野の規制部門を同じ独立行政委員会に移し、事前規制から事後規制への転換を図ります」。つまり、テレビ業界を放送法や電波法で監督しているを総務省からテレビ業界を切り離すというもの。これで政治権力から表現の自由など守るとしている。ただ、日本のテレビ業界は日本版FCCを望んでいるだろうか。むしろ、規制に守られた「最後の護送船団」と称され、これ以上テレビ局が増えないように政治に働きかけてきたのはテレビ局の方ではなかったか。

最後に、2日付の朝日新聞の紙面から。衆院選の結果を受けた世論調査から。「新政権に期待」74%。民主大勝の要因についての問い、「有権者の政権交代願望が大きな理由か」81%、「政策への支持が大きな理由か」38%。意外だったのは、自民について。「民主党に対抗する政党として立ち直ってほしい」76%。民意は優しいのか、厳しいのか…。

⇒3日(木)午前・金沢の天気 くもり

庭木のある家では「雪つり」を施す=写真=。雪つりは北陸特有の水分を含んだ重い雪から樹木を守るため。地球温暖化だから雪つりはいらない、あるいは、気象庁が暖冬を予想したから雪つりを怠ったという家庭はおそらくない。雪は多かれ、少なかれ降るのである。この雪つりの形状が三角錐で、冬の金沢の風物詩にもなる。庭師を雇ってのことなので経費はかかる。補助員を含めて3人がかりなら5万円ほどになる。春には外すので合計10万円ほどになる。

庭木のある家では「雪つり」を施す=写真=。雪つりは北陸特有の水分を含んだ重い雪から樹木を守るため。地球温暖化だから雪つりはいらない、あるいは、気象庁が暖冬を予想したから雪つりを怠ったという家庭はおそらくない。雪は多かれ、少なかれ降るのである。この雪つりの形状が三角錐で、冬の金沢の風物詩にもなる。庭師を雇ってのことなので経費はかかる。補助員を含めて3人がかりなら5万円ほどになる。春には外すので合計10万円ほどになる。 鳩山総理の指示(12月10日)よって、中国の習近平国家副主席と天皇の会見が特例的に設定されたという問題である。以下、新聞各紙による。天皇の外国賓客との会見については、希望日が迫って願い書が出されると、天皇の日程調整が難しくなることや、2003年に前立腺がんの摘出手術があり、負担軽減と高齢が勘案され、翌2004年から「1ヵ月前ルール」を設定して、外務省などもそれを厳格に守ってきた経緯がある。

鳩山総理の指示(12月10日)よって、中国の習近平国家副主席と天皇の会見が特例的に設定されたという問題である。以下、新聞各紙による。天皇の外国賓客との会見については、希望日が迫って願い書が出されると、天皇の日程調整が難しくなることや、2003年に前立腺がんの摘出手術があり、負担軽減と高齢が勘案され、翌2004年から「1ヵ月前ルール」を設定して、外務省などもそれを厳格に守ってきた経緯がある。 政府の行政刷新会議が2010年度予算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」の作業風景を見ていて、上記の話を思い出した。ここ数日間で「廃止」と判定された事業の関係者の中には、「首実検」の無念さを噛み締めた人も多かったのではないだろうか。「歴史の法廷に立つ覚悟があって言っているのか」と事業仕分けを批判したノーベル化学賞受賞者の野依良治氏(理化学研究所理事長)。科学技術予算を効率性の議論で仕分けしてよいのか、と。

政府の行政刷新会議が2010年度予算概算要求の無駄を洗い出す「事業仕分け」の作業風景を見ていて、上記の話を思い出した。ここ数日間で「廃止」と判定された事業の関係者の中には、「首実検」の無念さを噛み締めた人も多かったのではないだろうか。「歴史の法廷に立つ覚悟があって言っているのか」と事業仕分けを批判したノーベル化学賞受賞者の野依良治氏(理化学研究所理事長)。科学技術予算を効率性の議論で仕分けしてよいのか、と。 1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。

1262(弘長2)年11月、90歳の生涯を終えた親鸞の750回忌の法要が2011年に営まれるそうだ。それを記念した「本願寺展」(石川県立歴史博物館、9月19日‐11月3日)が開かれている。先日、その招待券を新聞社関連の仕事をしている知人からもらった。本願寺と言っても西と東があるが、今回は西本願寺の歴史を物語る文化遺産と美の世界を一堂に集めたもの。国宝5件のほか需要文化財26件など150点が展示されている。職場の同僚に僧籍の人がいて、もらった数枚のうち1枚をおすそ分けすると随分と喜ばれた。 きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。

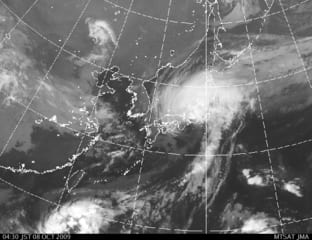

きょうの論点の結論から言えば、「羽田 国際ハブ空港化」は無理だと思うし、その必要もない。また、そうすべきでもないと思う。日本人1億2千万人が使う空港を羽田にバブ化、つまり集中することの困難性は明らかだ。まず、地震や台風など災害が多い日本のような国では集中管理より、リスク分散だろう。次に、激しい建設阻止闘争を押し切って開港した経緯から、成田が午前6時から23時の時間帯しか発着できない約束事があるというのであれば、国土交通大臣が建設中止を明言した八ツ場(やんば)ダムのように成田の住民を説得に現地に赴くべきだ。深夜発着にかかわる騒音対策の問題もあるのでその補償案を提示して説得するのが筋だろう。 出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。

出張は、金沢大学が文部科学省から委託を受けて実施している人材養成プログラムの中間報告のため。当初往復とも小松空港と羽田空港を利用した空の便を予約した。雲行きが怪しくなってきたのは今月5日ごろ。伊勢湾台風並みの大型台風がやってくるという。そのうち、8日に本州直撃との予報が。今風の「リスク管理」の5文字が脳裏に浮かび、「これはいかん」と旅行会社と相談し、台風に強い列車に切り替えた(6日)。行きをJR金沢駅から越後湯沢乗り換え、上越新幹線で東京へ。帰りは東海道新幹線で名古屋乗り換え金沢駅のチケットを手に入れた。航空運賃のキャンセル料(30%)がかかったが、リスク管理は経費がかさむものと自分を納得させていた。しかも、中間報告に出席する3人とともに発表のリハーサルも終え、準備は万全と悦に入っていた。 博多の駅は2011年の完成を目指し、リニューアル工事が行われている。完成予想図を見ると、京都駅のイメージがわいた。宿泊はグランド・ハイアット福岡。ホテルの立地が面白い。この一区画が「キャナルシティ博多」と呼ばれる、ビジネスとエンターテイメント(映画館など)、ショッピングセンターが渾然一体となった再開発エリアになっていて、その中心にホテルがある。ホテルの玄関は駅に背を向けた格好になっているので、博多駅から歩いてくると、建物と入り口が実に分かりにくい。恥をしのんで別のホテルに入り、フロント係りの人に場所を尋ねたくらいだ。

博多の駅は2011年の完成を目指し、リニューアル工事が行われている。完成予想図を見ると、京都駅のイメージがわいた。宿泊はグランド・ハイアット福岡。ホテルの立地が面白い。この一区画が「キャナルシティ博多」と呼ばれる、ビジネスとエンターテイメント(映画館など)、ショッピングセンターが渾然一体となった再開発エリアになっていて、その中心にホテルがある。ホテルの玄関は駅に背を向けた格好になっているので、博多駅から歩いてくると、建物と入り口が実に分かりにくい。恥をしのんで別のホテルに入り、フロント係りの人に場所を尋ねたくらいだ。 き上げるかと思えば、小刻みに腰を振るイメージの演出もあって、大技小技の利かせた噴水ショーなのである。人出も多い。あれやこれやで、エンターテイメントを生み出す「博多の勢い」というものを感じた。

き上げるかと思えば、小刻みに腰を振るイメージの演出もあって、大技小技の利かせた噴水ショーなのである。人出も多い。あれやこれやで、エンターテイメントを生み出す「博多の勢い」というものを感じた。 17世紀のオランダの街並みをモチーフに設計されたというハウステンボスを歩く。石の道は何度歩いても歩きにくい、これもヨーロッパたたずまいかと思うと妙に納得したりする。前回ハウステンボスを訪れた2006年3月とは何が異なるか、自問自答すると一点ある。それは中国語と韓国語の人たちがめっきり減ったということだ。前回は四方八方に2つの言語が飛び交い、日本語は肩身が狭いほどだった。

17世紀のオランダの街並みをモチーフに設計されたというハウステンボスを歩く。石の道は何度歩いても歩きにくい、これもヨーロッパたたずまいかと思うと妙に納得したりする。前回ハウステンボスを訪れた2006年3月とは何が異なるか、自問自答すると一点ある。それは中国語と韓国語の人たちがめっきり減ったということだ。前回は四方八方に2つの言語が飛び交い、日本語は肩身が狭いほどだった。

プライベートでの長崎旅行は1994年8月、2006年3月と今回の3度目となる。空から海へのアクセスはこれが初めて。これまでは小松空港から博多空港に、それからJRに乗り継いでの陸路だった。波しぶきを上げて走る高速船の窓から湾の風景を眺めながら、ふと、「この高速船はどうなのだろう」と脳裏をよぎった。

プライベートでの長崎旅行は1994年8月、2006年3月と今回の3度目となる。空から海へのアクセスはこれが初めて。これまでは小松空港から博多空港に、それからJRに乗り継いでの陸路だった。波しぶきを上げて走る高速船の窓から湾の風景を眺めながら、ふと、「この高速船はどうなのだろう」と脳裏をよぎった。 すでに実施されている「ECT搭載車の通行料上限1000円」の割引制度でフェリー業界はどこも経営が青息吐息の状態といわれる。高速道路の無料化で観光客は増えるかもしれないが、フェリー業界の淘汰や再編が加速しそうだ。

すでに実施されている「ECT搭載車の通行料上限1000円」の割引制度でフェリー業界はどこも経営が青息吐息の状態といわれる。高速道路の無料化で観光客は増えるかもしれないが、フェリー業界の淘汰や再編が加速しそうだ。 同じく31日、かつて広告業界にいた知人との会話から。「自民よりましだと思って民主党に入れた人が多かったと思う。でも、民主が本当に日本の政治を変えるかは疑問だね。小沢さんたちは自民の大幹部だったしね。労組が応援しているとなると政治がちょっと左に動く程度じゃないかな」「当選者の数を見ると面白い現象が現れている。自民党が強いところほど当選者が多い。石川は7人もいる。福井も7人。これって自民と民主が互角で惜敗率が高かったせいで、比例で上がったんだね。石川に7人も代議士がいるんだから、使い倒さなきゃな。次の選挙のために、みんな必死に地元のために働くよ。これからが本当のドブ板だね」

同じく31日、かつて広告業界にいた知人との会話から。「自民よりましだと思って民主党に入れた人が多かったと思う。でも、民主が本当に日本の政治を変えるかは疑問だね。小沢さんたちは自民の大幹部だったしね。労組が応援しているとなると政治がちょっと左に動く程度じゃないかな」「当選者の数を見ると面白い現象が現れている。自民党が強いところほど当選者が多い。石川は7人もいる。福井も7人。これって自民と民主が互角で惜敗率が高かったせいで、比例で上がったんだね。石川に7人も代議士がいるんだから、使い倒さなきゃな。次の選挙のために、みんな必死に地元のために働くよ。これからが本当のドブ板だね」