★『里山復権』~上~

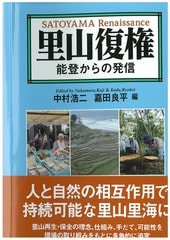

今月中旬から名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向けて、一冊の本が出版された。金沢大学「里山里海プロジェクト」の研究代表、中村浩二教授・学長補佐と農業経済学者の嘉田良平教授(総合地球環境学研究所)ら編者となり、複数の研究者らが執筆した単行本『里山復権~能登から発信~』(創森社)である。私も執筆に携わった。本文を少々引用しながら、内容を紹介したい。

ささやかな夢に計り知れない社会的価値

能登半島の先端・珠洲市に「里山里海自然学校」という看板が掲げられて4年あまり、里山里海という言葉がようやく地域内に定着しつつある。当初、里山里海といっても、地域の人々には何を意味するのか、さっぱり理解されなかった。しかし今では、その意味と大切さが地域住民の間にかなり浸透して、広く理解されるようになっているという。おそらくその背景には、「能登里山マイスター」養成プログラムによって、次世代を担う人材が地域の農林漁業の現場に配置され、また常駐研究員たちが地元の人々と共に日常的に汗を流してきたことがあると思われる。

能登半島の先端・珠洲市に「里山里海自然学校」という看板が掲げられて4年あまり、里山里海という言葉がようやく地域内に定着しつつある。当初、里山里海といっても、地域の人々には何を意味するのか、さっぱり理解されなかった。しかし今では、その意味と大切さが地域住民の間にかなり浸透して、広く理解されるようになっているという。おそらくその背景には、「能登里山マイスター」養成プログラムによって、次世代を担う人材が地域の農林漁業の現場に配置され、また常駐研究員たちが地元の人々と共に日常的に汗を流してきたことがあると思われる。

ところで、能登里山マイスターの三期生と四期生45人の中には、県外からのIターン、Jターン、Uターンの受講生が計13人もいる。能登での人生設計の夢を抱いてやってきた人たちばかりだ。特にIターンやJターンの場合、都会での生活に終止符を打って能登に移住してくるので、その期待度は大きい。もちろん、夢の実現は決して簡単ではなく、現実にはさまざまな壁があるにちがいない。受講生たちの夢がはたして能登で叶えることが可能なのかどうか、実は大問題なのである。

能登に移住してきた受講生たちの夢は、おしなべて実にささやかである。しかし、その夢を実現したいという熱意は大きく、その取り組み姿勢は受け入れ側を真剣にさせ、地域によい刺激を与える。埼玉県から輪島市の山間部に移住してきた女性は、集落に宿泊施設がないので、自らが住む空き家だった家を「ゲスト・ハウス」として衣替えした。すると、農村調査の学生や棚田の保全ボランティアにやってくる都市住民や一般客が口コミでやってくるようになった。地域社会へのインパクトはすこぶる大きいのだ。

サカキビジネスを展開する金沢の男性は、農家の耕作放棄地にサカキを植えて栽培し、金沢に出荷する。サカキは摘みやすく、高齢者でも比較的楽な作業である。これはしかも地域資源の有効利用であり、過疎・高齢化で進む耕作放棄地と、お年寄りの労働力に目をつけたビジネスである。地域の実情やニーズにあった、「コミュニティ・ビジネス」といえる。一見、ささやかな夢、小さな事業ではあるが、そこには計り知れない社会的価値が存在するように思われる。

「よそ者」である彼らには、むしろ客観的に地域の実態や課題がよく見えるらしい。それを自分の夢と合致させながら、自己実現を図ろうとしているのである。もちろん、里山プログラムでは担任スタッフが受講生の相談に応じ、ときには地域連携コーディネーターを交えてアイデアを具体的に提案して試行錯誤が始まる。

こうしたオーダーメイド型の対応によって、ささやかな夢、小さな事業の第1歩が踏み出されるのであるが、それは地域社会にとっても少なからぬ刺激と勇気が与えられる。『里山復権~能登からの発信~』はこのような事例が詰まっている。

⇒4日(月)夜・金沢の天気 はれ

ところで、尖閣諸島で海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件が起きて、外交が波立っている。中国の例の大人気ない「対日圧力」が続いた。中国側が招待した千人規模の日本青年上海万博訪問団の受け入れ延期や、日本向けのレアアース(希土類)の輸出を全面禁止など、思いつくまますべての約束事を棚上げ、禁止して圧力を強めているという感じだ。きょう24日になって、河北省で、ゼネコンの邦人社員4人が軍事管理区に無断で侵入し、軍事目標を違法にビデオ撮影したとして検挙されたというニュースが流れている。報復措置と見られている。そしてダメ押しは中国の温家宝首相が「日本側に、(船長を)即刻、無条件で解放することを強く促す。日本が独断専行するなら、中国は一歩、行動を進める。発生する一切の深刻な結果は、すべて日本側の責任だ」と非難していることだ。なんとなく北朝鮮の非難声明と似た論調に聞こえる。

ところで、尖閣諸島で海上保安庁巡視船と中国漁船の衝突事件が起きて、外交が波立っている。中国の例の大人気ない「対日圧力」が続いた。中国側が招待した千人規模の日本青年上海万博訪問団の受け入れ延期や、日本向けのレアアース(希土類)の輸出を全面禁止など、思いつくまますべての約束事を棚上げ、禁止して圧力を強めているという感じだ。きょう24日になって、河北省で、ゼネコンの邦人社員4人が軍事管理区に無断で侵入し、軍事目標を違法にビデオ撮影したとして検挙されたというニュースが流れている。報復措置と見られている。そしてダメ押しは中国の温家宝首相が「日本側に、(船長を)即刻、無条件で解放することを強く促す。日本が独断専行するなら、中国は一歩、行動を進める。発生する一切の深刻な結果は、すべて日本側の責任だ」と非難していることだ。なんとなく北朝鮮の非難声明と似た論調に聞こえる。 昨晩(1日)、知り合いのイラン人研究者の名前で「Help」という件名の英文メールが届いた。メールの内容は、イギリスでパスポートやクレジットカードの入ったカバンを盗まれたので、お金を工面して欲しいというもの。日本人の知り合いに多数届いていて、そのうちの1人が研究者の所在を電話で確認したところ、昨日も金沢にいることが分かった。つまり、メールはスパムメールだったのだ。

昨晩(1日)、知り合いのイラン人研究者の名前で「Help」という件名の英文メールが届いた。メールの内容は、イギリスでパスポートやクレジットカードの入ったカバンを盗まれたので、お金を工面して欲しいというもの。日本人の知り合いに多数届いていて、そのうちの1人が研究者の所在を電話で確認したところ、昨日も金沢にいることが分かった。つまり、メールはスパムメールだったのだ。 講師は、西洋美術から名園鑑賞まで幅広く解説する立命館大学非常勤講師の門屋秀一氏(京都市)。以下はレジュメを基に講演をたどる。庭園は時代の思想を反映している。11世紀中ごろから、仏法の力が弱まる末法になると信じられ、公家は阿弥陀如来に帰依して来世である西方極楽浄土に救われるため、阿弥陀堂を池の西側に配置する浄土式庭園をつくらせた。

講師は、西洋美術から名園鑑賞まで幅広く解説する立命館大学非常勤講師の門屋秀一氏(京都市)。以下はレジュメを基に講演をたどる。庭園は時代の思想を反映している。11世紀中ごろから、仏法の力が弱まる末法になると信じられ、公家は阿弥陀如来に帰依して来世である西方極楽浄土に救われるため、阿弥陀堂を池の西側に配置する浄土式庭園をつくらせた。 畠山氏らカキ養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と実感できるようになった。漁師たちが上流の山に大漁旗を掲げ、植林する「森は海の恋人」運動は、同湾の赤潮でカキの身が赤くなったのかきっかけで始まった。スタート当時、「科学的な裏付けは何一つなかった」という。雪や雨の多い年には、カキやホタテの「おがり」(東北地方の方言で「成長」)がいいという漁師の経験と勘にもとづく運動だった。この運動が全国的にクローズアップされるきっかけとなったのは、県が計画した大川の上流での新月(にいつき)ダム建設だった。

畠山氏らカキ養殖業者は気仙沼湾に注ぐ大川の上流で植林活動を1989年から20年余り続け、約5万本の広葉樹(40種類)を植えた。この川ではウナギの数が増え、ウナギが産卵する海になり、「豊饒な海が戻ってきた」と実感できるようになった。漁師たちが上流の山に大漁旗を掲げ、植林する「森は海の恋人」運動は、同湾の赤潮でカキの身が赤くなったのかきっかけで始まった。スタート当時、「科学的な裏付けは何一つなかった」という。雪や雨の多い年には、カキやホタテの「おがり」(東北地方の方言で「成長」)がいいという漁師の経験と勘にもとづく運動だった。この運動が全国的にクローズアップされるきっかけとなったのは、県が計画した大川の上流での新月(にいつき)ダム建設だった。 金沢大学の「能登里山マイスター」養成プログラムの修了生による「サカキビジネス」はそのよい事例である。耕作放棄率が30%を超える奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)にあって、土地は有り余る。そこに、花卉(かき)市場では品質がよいといわれる能登のサカキを放棄した田畑に挿し木で植えて栽培する。しかも、サカキは摘みやすく、高齢者でも比較的楽な作業である。過疎や高齢化で進む耕作放棄地と、お年寄りの労働力に目をつけたビジネスなのである。いまでは2地区のJAがサカキ生産部会を結成し、高齢者を中心に組織的な取り組みが始まって入る=写真=。

金沢大学の「能登里山マイスター」養成プログラムの修了生による「サカキビジネス」はそのよい事例である。耕作放棄率が30%を超える奥能登(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)にあって、土地は有り余る。そこに、花卉(かき)市場では品質がよいといわれる能登のサカキを放棄した田畑に挿し木で植えて栽培する。しかも、サカキは摘みやすく、高齢者でも比較的楽な作業である。過疎や高齢化で進む耕作放棄地と、お年寄りの労働力に目をつけたビジネスなのである。いまでは2地区のJAがサカキ生産部会を結成し、高齢者を中心に組織的な取り組みが始まって入る=写真=。 農と林は本来一体である。かつて、野菜を耕す土壌は落ち葉を堆肥化してきたし、人々は農と林の仕事の組み合わせで里山の生業(なりわい)を立ててきた。ところが、農は化学肥料に依存し、外材の輸入による価格低迷で林の仕事はコスト的に見合わなくなった。1960年代からの高度成長期を経て、その有り様が鮮明になり、農と林の関係性はまったく別ものになってしまった。

農と林は本来一体である。かつて、野菜を耕す土壌は落ち葉を堆肥化してきたし、人々は農と林の仕事の組み合わせで里山の生業(なりわい)を立ててきた。ところが、農は化学肥料に依存し、外材の輸入による価格低迷で林の仕事はコスト的に見合わなくなった。1960年代からの高度成長期を経て、その有り様が鮮明になり、農と林の関係性はまったく別ものになってしまった。 面白いと思ったのは、「少子高齢社会を克服する日本モデル」だった。少子高齢化は日本だけでなく、ヨーロッパを含めて問題だ。ただ問題とするのではなく、積極的に打って出て、「克服する日本モデル」をつくろうと提唱している点だ。これは年金、介護、子育て支援を含めた社会保障をトータルでハンドリングできる仕組みづくりを進めるという意味合いだと読める。そのために、過去さまざまに論議をされてきた「社会保障や税の番号制度」などに踏み込んで基盤整備を進めるとしている。確かに、「崩壊」が危惧され、若者が見限りつつある年金制度にしても、問題が個別化してしまって見えにくくなっている。この際、「揺りかごから墓場まで」の強い社会保障の再構築が必要であり、それを国際モデル化するという発想なのだろう。さらにその信念のほどについて、演説では「企業は従業員をリストラできても、国は国民をリストラすることができない」と述べている。市民目線の貫きを感じる。

面白いと思ったのは、「少子高齢社会を克服する日本モデル」だった。少子高齢化は日本だけでなく、ヨーロッパを含めて問題だ。ただ問題とするのではなく、積極的に打って出て、「克服する日本モデル」をつくろうと提唱している点だ。これは年金、介護、子育て支援を含めた社会保障をトータルでハンドリングできる仕組みづくりを進めるという意味合いだと読める。そのために、過去さまざまに論議をされてきた「社会保障や税の番号制度」などに踏み込んで基盤整備を進めるとしている。確かに、「崩壊」が危惧され、若者が見限りつつある年金制度にしても、問題が個別化してしまって見えにくくなっている。この際、「揺りかごから墓場まで」の強い社会保障の再構築が必要であり、それを国際モデル化するという発想なのだろう。さらにその信念のほどについて、演説では「企業は従業員をリストラできても、国は国民をリストラすることができない」と述べている。市民目線の貫きを感じる。 3日午後、沖縄旅行の折、沖縄県名護市辺野古の在日米軍海兵隊の基地「キャンプ・シュワブ」のゲートで写真撮影をした。すると、門兵が駆け寄ってきたので、その場を速やかに立ち去った。その後、辺野古で住民が座り込むテント村も訪れた。笑顔で声をかけてくれたが、総理の沖縄訪問を前にピンと張り詰めた雰囲気がテント内に漂っていた。総理を迎えた沖縄は、その一挙手一投足を注視していたのではないか。その総理に対し、4日の現地では「恥を知れ」の罵声が飛んだ。

3日午後、沖縄旅行の折、沖縄県名護市辺野古の在日米軍海兵隊の基地「キャンプ・シュワブ」のゲートで写真撮影をした。すると、門兵が駆け寄ってきたので、その場を速やかに立ち去った。その後、辺野古で住民が座り込むテント村も訪れた。笑顔で声をかけてくれたが、総理の沖縄訪問を前にピンと張り詰めた雰囲気がテント内に漂っていた。総理を迎えた沖縄は、その一挙手一投足を注視していたのではないか。その総理に対し、4日の現地では「恥を知れ」の罵声が飛んだ。 きょう午後、辺野古を訪れた。現地では普天間飛行場の代替施設の建設に反対する住民の座り込み行動「辺野古テント村」=写真=がきょうで2206日目となった。テントの中には5、6人が海を見つめながら話し合ったりしていた。記者と間違えられたのか、「どこの新聞社なの」と向こうから尋ねられた。ニュースの現場を見に金沢からやってきた旨を告げると、代替施設の建設計画地などを説明してくれた。人魚のモデルとして知られるジュゴンが生息するという辺野古の海は透き通った緑の海だ。砂浜を挟んだ陸地には在日米軍海兵隊の基地「キャンプ・シュワブ」が広がる。

きょう午後、辺野古を訪れた。現地では普天間飛行場の代替施設の建設に反対する住民の座り込み行動「辺野古テント村」=写真=がきょうで2206日目となった。テントの中には5、6人が海を見つめながら話し合ったりしていた。記者と間違えられたのか、「どこの新聞社なの」と向こうから尋ねられた。ニュースの現場を見に金沢からやってきた旨を告げると、代替施設の建設計画地などを説明してくれた。人魚のモデルとして知られるジュゴンが生息するという辺野古の海は透き通った緑の海だ。砂浜を挟んだ陸地には在日米軍海兵隊の基地「キャンプ・シュワブ」が広がる。