☆能登キャンパス-中

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。

事例報告で4組が報告。最初に、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターの加藤基樹助教が、学生2人と演壇に立ち「学生の地域活動の教育効果」と題して述べた=写真・上=。同センターは、「社会貢献」と「体験的学習」をキーワードに、昨年度実績で13600人の学生たちが地域活動に参加。東京からバスと電車で9時間かかる岩手県田野畑村へ50年間、年4回の合宿を通して育林作業を中心に活動しているサークルもある。学生のボランティアセンターでは日本最大で最古かもしれない。

地域は学生の感性を磨く「学びの場」

地域に密着した鳥獣管理技術者を養成 宇都宮大学の 高橋俊守准教授が、全国的に問題となっているイノシシやクマなどの獣害の問題について、地域と連携した取り組みを「野生鳥獣と人間の軋轢問題」と題して報告。同大学が獣害対策の人材を育成する「里山野生鳥獣管理技術者養成プログラム」(平成21‐25年度)の修了生も発表した。高橋氏は「獣害の所轄官庁が一般化された対応しているが、細分化された土地所有、集落の事情、対策すべき動物の相違、非農家の増加で、集落機能が低下しており、そのギャップが大きいと問題提起。同大学では引き続き一般社団法人鳥獣管理技術協会を設立、地域に密着した鳥獣管理技術者の養成のため、「鳥獣管理士」資格認定を実施している。

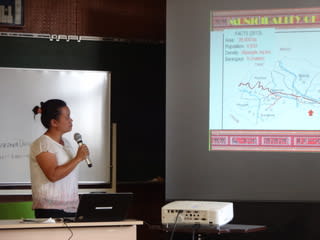

金沢大学の小路晋作特任准教授は、能登半島で展開している「能登里山里海マイスター育成プログラム」の教員スタッフとして7 年間能登に駐在し、これまで107人のマイスターを育ててきた経緯を、「地域とともに育む人材養成プログラム」と題して報告。長崎県対馬市で学生の受け入れを中心とした地域づくりを行っている一般社団法人MITの吉野元統括マネージャーは「地域づくりコーディネーターの役割」と題して報告。対馬では市をあ げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。

げて大学との連携を図ろうとしており、コーディネーターの役割は地域と大学の双方のメリットを生み出す潤滑油であると述べた。

学生や講師陣、地元の関係者ら60人余りが参加した意見交換会は地元・鹿波獅子太鼓の披露されるなど=写真・下=、和やかな雰囲気での懇親の場となった。

2日目のシンポジウムは「地域の資源を学びに活かす~能登の事例から」と題して事例報告と総括討論が行われた。金沢星稜大学の池田幸應教授が、穴水町において長年にわたり、学生と地域の交流・連携を推進してきた成果を「穴水町における学生と地域との交流・連携、この10年」と題して事例報告した。廃校舎を拠点とした地域資源活用による体験型コミュニティづくりを目指して、「能登シーズンキャンパス」や「かぶと塾」など開設している。他方で、祭りなど一時的な参加交流だけで、本当の地域貢献に繋がるのかは疑問と、問題提起をした。

⇒27日(月)夜・金沢の天気 はれ

キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。

キャンパス構想推進協議会(会長・福森義宏金沢大学理事・副学長)は10月17、18日の両日、「地域・大学連携サミット2014㏌穴水」を開催した。協議会では、平成23年度「地域再生人材大学サミット」(輪島市)、同24年度「域学連携サミットin能登」(珠洲市)、同25年度「地域・大学連携サミット」(能登町)を開いており、今回4回目となった。学生・研究者との交流を拡大して地域再生を目指すシンポジウムで初日170人が訪れた=写真=。 1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。

1年間に凝縮されたカリキュラムで、受講生たちは月2回の土曜日、能登学舎(珠洲市三崎町小泊)でこれからの能登の里山里海をどのように活かしてゆくべきかについて、多彩な講師陣の指導を受けながら、熱心に議論を積み重ねてきた。その間、様々な戸惑いや悩みもあった。受講生たちは、それを乗り越え、自らの課題研究をまとめ上げて、審査と評価を得て、この日の修了式を迎えた。 そのため同様の課題を有する、日本の2つの世界農業遺産認定地域(能登・佐渡)との結びつきを強化し、金沢大学が能登で培った里山里海をテ-マとした人材育成のノウハウを移転し、同地において魅力ある農業を実践し、地域を持続的に発展させる若手人材養成のプログラムの構築を支援するというもの。また、GIAHSの理念の普及を通じた国際交流・支援を実施することにより、能登および佐渡地域において、国際的な視点を持ちながら地域の課題解決に取り組み、国際社会と連携するグローバル人材の育成につなげていく。少々欲張った取り組みではある。

そのため同様の課題を有する、日本の2つの世界農業遺産認定地域(能登・佐渡)との結びつきを強化し、金沢大学が能登で培った里山里海をテ-マとした人材育成のノウハウを移転し、同地において魅力ある農業を実践し、地域を持続的に発展させる若手人材養成のプログラムの構築を支援するというもの。また、GIAHSの理念の普及を通じた国際交流・支援を実施することにより、能登および佐渡地域において、国際的な視点を持ちながら地域の課題解決に取り組み、国際社会と連携するグローバル人材の育成につなげていく。少々欲張った取り組みではある。 、古民家の活用などついて耳を傾けた。21日午後からはイフガオ里山マイスターの受講生5人が現在取り組んでいる「ドジョウの水田養殖」や「外来の巨大ミミズの駆除・管理」などについて発表した。これに能登の受講生やOBがコメントするなど、研究課題の突き合わせを通じて、相互の理解を深めた。

、古民家の活用などついて耳を傾けた。21日午後からはイフガオ里山マイスターの受講生5人が現在取り組んでいる「ドジョウの水田養殖」や「外来の巨大ミミズの駆除・管理」などについて発表した。これに能登の受講生やOBがコメントするなど、研究課題の突き合わせを通じて、相互の理解を深めた。 イフガオ里山マイスター養成プログラムでは月1回(1泊2日)、イフガオ州大学を拠点に現地の若者20人がフィリピン大学やイフガオ州大学の教員の指導で地域資源の活用や生物多様性と環境、持続可能な地域づくり、ビジネス創出について学んでいる。能登研修を通じて、GIAHSサイト間の交流を深める。今回参加した受講生10人は教員スタッフ3人とともに12日にイフガオ現地からマニラを経由し、13日深夜金沢に到着した。

イフガオ里山マイスター養成プログラムでは月1回(1泊2日)、イフガオ州大学を拠点に現地の若者20人がフィリピン大学やイフガオ州大学の教員の指導で地域資源の活用や生物多様性と環境、持続可能な地域づくり、ビジネス創出について学んでいる。能登研修を通じて、GIAHSサイト間の交流を深める。今回参加した受講生10人は教員スタッフ3人とともに12日にイフガオ現地からマニラを経由し、13日深夜金沢に到着した。 、収穫に感謝する歌と踊りを披露した。イフガオで自らも農業を営むマリージェーン・アバガンさんは「能登の棚田はとても手入れが行き届いている」と感想を話した。

、収穫に感謝する歌と踊りを披露した。イフガオで自らも農業を営むマリージェーン・アバガンさんは「能登の棚田はとても手入れが行き届いている」と感想を話した。 中村教授らが着手したのは、「イフガオ里山マイスター」養成プログラムの設立だ。金沢大学のパートナーは、イフガオ州大学、フィリピン大学、地元自治体で構成する「イフガオGIHAS持続発展協議会」だ。まずは、学習カリキュラムの作成から。座学と実習の組み立て、農業や養殖、政策などの専門家による講義の手配、卒業課題の進め方などをアドバイスした。「プログラムを実施する地元の教員などの意見を聞き、現地に即した体制づくりを目指しています」と中村教授は話す。2ヶ月かけて、現地の大学、行政、住民代表らとの人材養成ニーズやカリキュラム概要をめぐる討論会をおこなってから、2014年2月には受講生の募集を開始した。約60人の応募者の中から、第1期生20人を迎えた。月2回、1泊2日の日程で1年間学ぶプログラムだ。年代は20~40代、職種も農家、大学教員、行政マン、主婦など、さまざまな経歴を持つ人が集まった。地元の農家、ジェニファ・ランナオさんは、「どうしたら村のみんなが豊かになれるのか学びたい」と参加した理由を話す。

中村教授らが着手したのは、「イフガオ里山マイスター」養成プログラムの設立だ。金沢大学のパートナーは、イフガオ州大学、フィリピン大学、地元自治体で構成する「イフガオGIHAS持続発展協議会」だ。まずは、学習カリキュラムの作成から。座学と実習の組み立て、農業や養殖、政策などの専門家による講義の手配、卒業課題の進め方などをアドバイスした。「プログラムを実施する地元の教員などの意見を聞き、現地に即した体制づくりを目指しています」と中村教授は話す。2ヶ月かけて、現地の大学、行政、住民代表らとの人材養成ニーズやカリキュラム概要をめぐる討論会をおこなってから、2014年2月には受講生の募集を開始した。約60人の応募者の中から、第1期生20人を迎えた。月2回、1泊2日の日程で1年間学ぶプログラムだ。年代は20~40代、職種も農家、大学教員、行政マン、主婦など、さまざまな経歴を持つ人が集まった。地元の農家、ジェニファ・ランナオさんは、「どうしたら村のみんなが豊かになれるのか学びたい」と参加した理由を話す。 能登半島山の斜面に積み重なる緑の幾何学模様。その先に広がる青い海。石川県能登半島にある棚田、白米千枚田はまさに絶景だ。この棚田のように、山や森林などに人が手を加えながら自然と共生してきた地域を“里山”と呼ぶ。能登の人々は、近代化が進む中でも地域ぐるみで里山を守り続け、2011年には、国連食糧農業機関(FAO)から伝統的な農業の保全・継承を目指す世界農業遺産(GIAHS)に認定された。

能登半島山の斜面に積み重なる緑の幾何学模様。その先に広がる青い海。石川県能登半島にある棚田、白米千枚田はまさに絶景だ。この棚田のように、山や森林などに人が手を加えながら自然と共生してきた地域を“里山”と呼ぶ。能登の人々は、近代化が進む中でも地域ぐるみで里山を守り続け、2011年には、国連食糧農業機関(FAO)から伝統的な農業の保全・継承を目指す世界農業遺産(GIAHS)に認定された。 フィリピンの1000ペソ紙幣の裏側に棚田が描かれている=写真・上=。高度1欧米人000-1500㍍に展開する棚田。この風景を見た欧米人は「天への階段」とイメージするそうだ。1995年にユネスコの世界文化遺産に登録されてから、海外からのツアー客が格段に増えた。25日に宿泊したイフガオのホテルのレストランでは、英語だけでなく、おそらくオランダ語が飛び交っていた。アジア系の顔は我々だけだった。何しろ、マニラから直行バスで9時間ほどかかる。コメ作りが日常で行われているアジアでは、それだけ時間をかけて、田んぼを見に行こうという観光客はそういないのかも知れない。

フィリピンの1000ペソ紙幣の裏側に棚田が描かれている=写真・上=。高度1欧米人000-1500㍍に展開する棚田。この風景を見た欧米人は「天への階段」とイメージするそうだ。1995年にユネスコの世界文化遺産に登録されてから、海外からのツアー客が格段に増えた。25日に宿泊したイフガオのホテルのレストランでは、英語だけでなく、おそらくオランダ語が飛び交っていた。アジア系の顔は我々だけだった。何しろ、マニラから直行バスで9時間ほどかかる。コメ作りが日常で行われているアジアでは、それだけ時間をかけて、田んぼを見に行こうという観光客はそういないのかも知れない。 数十年前の写真と比較をしてみる。右下の三角状の小山は現在も同じカタチだが、全体に樹木が広がっている。とくに左下の棚田は林に戻っている。また、そして右真ん中くらいに展開していた棚田はすでに耕作放棄されているのが分かる。私は農業の専門家ではないが、素人目でもこのエリアは数十年前の写真を見る限り、20%ほどの棚田が消滅しているのではないだろうか。写真を撮っていると、民族衣装を着たお年寄りの男女が数人寄ってきた。「1人20ペソでいっしょに撮影できる」という。お年寄りの小遣い稼ぎだろうが、この現在の棚田の現状を見て、その気にはなれなかった。

数十年前の写真と比較をしてみる。右下の三角状の小山は現在も同じカタチだが、全体に樹木が広がっている。とくに左下の棚田は林に戻っている。また、そして右真ん中くらいに展開していた棚田はすでに耕作放棄されているのが分かる。私は農業の専門家ではないが、素人目でもこのエリアは数十年前の写真を見る限り、20%ほどの棚田が消滅しているのではないだろうか。写真を撮っていると、民族衣装を着たお年寄りの男女が数人寄ってきた。「1人20ペソでいっしょに撮影できる」という。お年寄りの小遣い稼ぎだろうが、この現在の棚田の現状を見て、その気にはなれなかった。 25日午前、イフガオ州立大学でプロジェクトを推進する現地の組織「イフガオGIAHS持続発展協議会(IGDC=Ifugao GIAHS Sustainable Development Committee)が設立され、受講生20人を迎えての開講式とワークショプが開催された。目を引いたのが、「イフガオ・ダンス」。男女の男女円を描き、男は前かがみの姿勢でステップを踏み、女は腕を羽根のように伸ばし小刻みに進む。まるで、鳥の「求愛ダンス」のようなイメージの民族舞踊だ。赤と青をベースとした民族衣装がなんとも、その踊りの雰囲気にマッチしている。

25日午前、イフガオ州立大学でプロジェクトを推進する現地の組織「イフガオGIAHS持続発展協議会(IGDC=Ifugao GIAHS Sustainable Development Committee)が設立され、受講生20人を迎えての開講式とワークショプが開催された。目を引いたのが、「イフガオ・ダンス」。男女の男女円を描き、男は前かがみの姿勢でステップを踏み、女は腕を羽根のように伸ばし小刻みに進む。まるで、鳥の「求愛ダンス」のようなイメージの民族舞踊だ。赤と青をベースとした民族衣装がなんとも、その踊りの雰囲気にマッチしている。

午後からは、イフガオ里山マイスター養成プログラムの開講式が、第1期生20人を迎えて執り行われた。受講生は、棚田が広がるバナウエ、ホンデュワン、マユヤオの3つの町の20代から40代の社会人。職業は、農業を中心に環境ボランティア、大学教員、家事手伝いなど。20人のうち、15人が女性となっている。応募者は59人で書類選考と面接で選ばれた。

午後からは、イフガオ里山マイスター養成プログラムの開講式が、第1期生20人を迎えて執り行われた。受講生は、棚田が広がるバナウエ、ホンデュワン、マユヤオの3つの町の20代から40代の社会人。職業は、農業を中心に環境ボランティア、大学教員、家事手伝いなど。20人のうち、15人が女性となっている。応募者は59人で書類選考と面接で選ばれた。 金沢大学が7年間、能登半島で培ってきた里山の人材養成(「能登里山里海マイスター」育成プログラム)のノウハウをイフガオ棚田(FAO世界農業遺産、ユネスコ世界文化遺産)の人材養成に活かすプロジェクトが、国際協力機構(JICA)草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)として採択された。

金沢大学が7年間、能登半島で培ってきた里山の人材養成(「能登里山里海マイスター」育成プログラム)のノウハウをイフガオ棚田(FAO世界農業遺産、ユネスコ世界文化遺産)の人材養成に活かすプロジェクトが、国際協力機構(JICA)草の根技術協力事業(地域経済活性化特別枠)として採択された。