★能登半島地震から1年7ヵ月 「未来につなぐレスキュー文化財」展

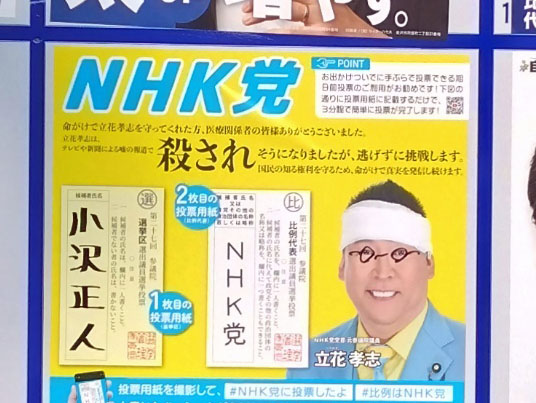

去年元日の能登半島地震で被災した住居や蔵、寺社などから救い出された文化財などを展示した特別展が金沢市の石川県立歴史博物館で開かれている。展覧会のタイトルは『未来へつなぐ~能登半島地震とレスキュー文化財』=写真・上=。同館では国の文化財防災センターと連携して学芸員がレスキュー隊を編成し、震災があった翌2月から被災地に入り活動を行っている。ここで言う文化財は地域の歴史を伝える有形文化財や有形民俗文化財を指すものの、指定の有無は問うてはいない。特別展では救出された文化財の中から107点を展示している。

展覧会場で目を引いたのは仏像だった。震源地と近い珠洲市長橋町の古刹・曹源寺は寺の本堂の屋根が建物を押しつぶすカタチで倒壊した。その中から引き出された阿弥陀三尊像の一つ、阿弥陀如来挫像は体の部分と足腰の部分、手首の部分が分離した状態となっていて、震災のすさまじさを物語っている=写真・中=。平安時代の12世紀につくられ、石川県の指定文化財でもある。

会場ではそのレスキューの様子を撮影した写真も展示されている=写真・下=。写真説明によると、救出されたのは震災から半年が経った7月1日だった。救出の際は、倒壊した本堂の屋根下に鉄骨などを入れ、これ以上本堂が崩れないように出入り口を確保して、仏像を引っ張り出す作業が慎重に進められた。

このほか、輪島塗の歴史を伝える貴重な資料も見つかっている。生産から販売を手掛ける塗師屋は江戸時代からそれぞれに取引する担当地域が決まっていて、今回見つかったのは三重県を取引先とした塗師屋の文書など。見本を送付するための木箱や見本画などが屋根裏の部屋に置かれていた。顧客とどのようにやり取りをしていたかを具体的に示す史料として貴重なもの。11月22日に救出された。

展覧会場には、小学生が手書きした新聞なども展示されている。輪島市の避難所に身を寄せていた小学生たちが貼り紙で生活のルールや食事の案内、生ごみの出し方などを表記したものなど。このほかにも避難生活者が書いた日記や手紙なども。避難所での日常生活を伝える貴重な文化財との位置づけで収集されている。レスキュー文化財の特別展は今月31日まで。

⇒1日(金)午後・金沢の天気 はれ時々くもり