☆能登にトキが飛来する日

環境省は国の特別天然記念物のトキについて、自然の中での生息数が増えているとして、レッドリストのランクを「野生絶滅」から1ランク下げて「絶滅危惧種」に変更すると、きょう23日発表した。新潟県佐渡市では中国から譲り受けたトキの人工繁殖が進められ、2008年から自然への放鳥が始まった。2012年に放鳥のトキのつがいからひなが誕生し、現在では自然の中に353羽が生息している。

トキが急激に減少したとされる1900年代、日本は食糧増産に励んでいた。レチェル・カーソンが1960年代に記した名著『サイレント・スプリング』で、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年1月、本州最後の1羽だったトキが能登半島で捕獲された。オスで「能里(ノリ)」の愛称があった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られたが、翌1971年に死んだ。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。2003年10月、佐渡で捕獲されたメスの「キン」が死んで、日本のトキは絶滅した。その後、同じ遺伝子の中国産のトキの人工繁殖が始まった。

トキが急激に減少したとされる1900年代、日本は食糧増産に励んでいた。レチェル・カーソンが1960年代に記した名著『サイレント・スプリング』で、「春になっても鳥は鳴かず、生きものが静かにいなくなってしまった」と記した。農業は豊かになったけれども春が静かになった。1970年1月、本州最後の1羽だったトキが能登半島で捕獲された。オスで「能里(ノリ)」の愛称があった。繁殖のため佐渡のトキ保護センターに送られたが、翌1971年に死んだ。解剖された能里の肝臓や筋肉からはDDTなどの有機塩素系農薬や水銀が高濃度で検出された。2003年10月、佐渡で捕獲されたメスの「キン」が死んで、日本のトキは絶滅した。その後、同じ遺伝子の中国産のトキの人工繁殖が始まった。

能登半島にトキがいなくなって37年後の2007年、金沢大学の「里山里海プロジェクト」の一環として、トキが再生する可能性を検証するポテンシャルマップの作成に携わった。珠洲市や輪島市で調査地区を設定した、生物多様性の調査だった。奥能登には大小1000以上ともいわれる水稲栽培用の溜め池が村落の共同体により維持されている。溜め池は中山間地にあり、上流に汚染源がないため水質が保たれている。ゲンゴロウやサンショウウオ、ドジョウなどの水生生物が量、種類とも豊富である。溜め池にプ-ルされている多様な水生生物は疏水を伝って水田へと分配されている。

また、能登はトキが営巣するのに必要なアカマツ林が豊富である。かつて、昭和の中ごろまで揚げ浜式塩田や、瓦製造が盛んであったため、アカマツは燃料にされ、伐採と植林が行なわれた。また、能登はリアス式海岸で知られるように、平地より谷間が多い。警戒心が強いとされるトキは谷間の棚田で左右を警戒しながらドジョウやタニシなどの採餌行動をとる。豊富な食糧を担保する溜め池と水田、営巣に必要なアカマツ林、そしてコロニーを形成する谷という条件が能登にある。

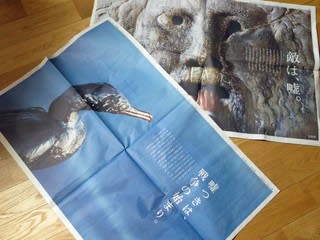

調査ヒアリングで、トキのカラー写真を熱心に撮影していた小学校の校長がいたという話を聞いて、遺族を訪ねた。輪島市三井小学校の校長だった岩田秀男氏は昭和30年代から、本州最後のトキを熱心に撮影して歩いた人だった。遺族から能登のトキを写真を見せられた時、胸が熱くなった。写真のトキが「能登に帰りたい」と叫んでいるような、そんな衝撃を受けた。岩田氏のクレジットを必ず入れることを条件に写真の使用許可をいただいた。

今回、環境省が絶滅の危険度が1ランク低い「絶滅危惧種」に変更するということはトキの繁殖力に可能性があるということでもある。佐渡の西側から能登は距離にして100㌔余りだ。トキのつがいが能登に飛来すれば、第二の繁殖地になるのではないか、などと夢を描いている。(※写真は石川県輪島市三井町で営巣していたトキの親子=1957年・岩田秀男氏撮影)

⇒23日(水)夜・金沢の天気 あめ