☆能登に帰ってきた等伯の国宝「松林図屏風」 精細複製「楓図」も

安土桃山時代の絵師、長谷川等伯は能登半島の七尾で生まれ育った。等伯の代表作「松林図屏風」は日本水墨画の最高傑作とも言われ、東京国立博物館が所蔵する国宝でもある。作品が初めて能登に帰ってきたのは、2005年5月に開催された石川県七尾美術館の開館10周年特別展だった。その松林図屏風が20年ぶりに能登に帰ってきたので、きょうさっそく七尾美術館に見に行ってきた。美術館は去年元日の能登半島地震で休館が続いていたが、きょうが再開の初日でもある。

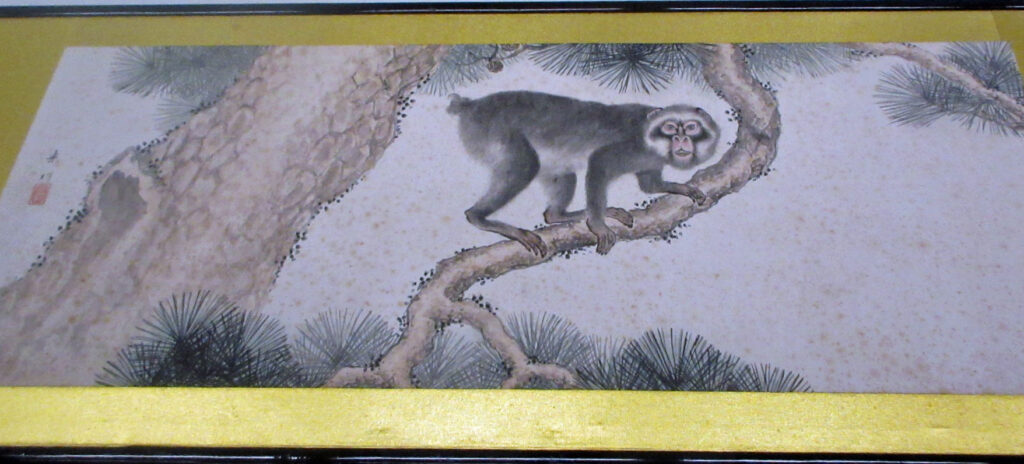

テーマは開館30周年記念・震災復興祈念「帰ってきた国宝・松林図屏風 長谷川等伯展」=写真・上=。等伯は33歳の時に妻子を連れて上洛。京都の本延寺本山のお抱え絵師となり創作活動に磨きをかけた。一方で、京都画壇の一大勢力となっていた狩野永徳らとのし烈な争いがあったとされる。等伯が松林図屏風を描いたのは長男・久蔵が没した翌年の1594年。等伯56歳だった。強風に耐え細く立ちすくむ能登のクロマツの風景に等伯は自らの心を重ねたのだろうか。展示会場では、松林図屏風のほかに、能登半島地震で被災した能登各地の寺院から救出された等伯の作品を含め19点が並んでいる。等伯展は10月16日まで。(※写真・中は、国宝「松林図屏風」=国立文化財機構所蔵品統合検索システムより)

等伯の国宝「楓図(かえでず)」の高精細複製=写真・下=も同じ七尾美術館で展示されている。金色の風景を背景に、楓の大木の幹や赤と緑の葉が描かれていて、秋の自然がダイナミックに描写された作品だ。京都の智積院が所蔵する楓図を、精密機器メーカー「キヤノン」が独自のデジタル技術を使い、NPO法人「京都文化協会」と共同で複製したもの。キヤノンの担当スタッフの解説によると、カメラで分割して撮影したデータをつなぎ合わせ、特性の和紙に印刷。その上で京都の伝統工芸士が金箔などで装飾したものだという。

この複製品はキヤノンから地元の七尾市役所に寄贈され、美術館ではガラスケースなしで展示されていている。ある意味で等伯の技がリアルに観察できる。展示はあす21日午前中まで。

⇒20日(土)夜・金沢の天気 雷雨