★「広告業界の転換点」 ネットがテレビを抜く

きょうは「3月11日」。東日本大震災が起きて満9年になる。震災発生時、私は大学の公開講座で社会人を対象に広報の在り方について講義をしていた。テレビ速報を見た講座の担当教授が血相を変えて講義室に駆け込んできて、「東北が地震と津波で大変なことになっている」と耳打ちしてくれた。受講者には私から東北で地震があったことを口頭で伝えた。自宅に戻りテレビ画面でその惨状を見て愕然とした。

2ヵ月後の5月11日に仙台市と気仙沼市を調査に訪れた。当時、気仙沼の街には海水の饐(す)えたような、腐海の匂いが立ち込めていた。岸壁付近では、津波で陸に打ち上げられた大型巻き網漁船が横わたっていた。この目で現場を見て、改めて津波のすさまじさを思い知らされた。死者・行方不明者は1万8千人、犠牲者へ哀悼の意をささげたい。

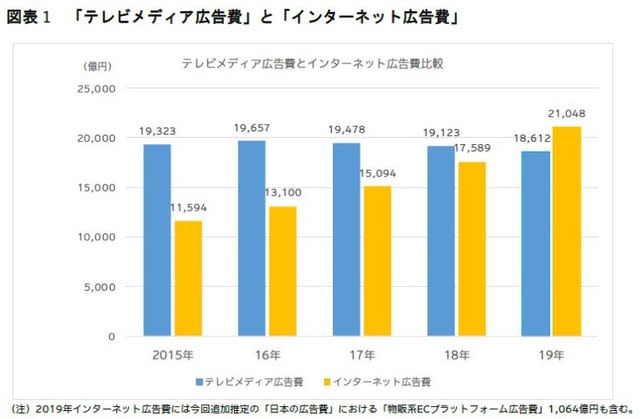

「ついにこの日が来たか」と感じたニュースがあった。メディア各社が報じている、電通がまとめた「2019年 日本の広告費」によると、通年で6兆9381億円で前年比101.9%と、8年連続のプラス成長だった。不透明な世界経済や相次ぐ自然災害、消費税率アップにともなう個人消費の落ち込みや弱含みのインバウンド消費など厳しい風向きの中でも、インターネット広告費が初めて2兆円超えてトップの座に躍り出て全体を底上げした。一方、テレビ広告費(1兆8612億円)は減り、首位の座をネットに明け渡した。電通は「広告業界の転換点」と伝えている。

「ついにこの日が来たか」と感じたニュースがあった。メディア各社が報じている、電通がまとめた「2019年 日本の広告費」によると、通年で6兆9381億円で前年比101.9%と、8年連続のプラス成長だった。不透明な世界経済や相次ぐ自然災害、消費税率アップにともなう個人消費の落ち込みや弱含みのインバウンド消費など厳しい風向きの中でも、インターネット広告費が初めて2兆円超えてトップの座に躍り出て全体を底上げした。一方、テレビ広告費(1兆8612億円)は減り、首位の座をネットに明け渡した。電通は「広告業界の転換点」と伝えている。

テレビ広告費ついてもう少し詳細に見てみる。テレビ広告費は地上波放送と衛星放送を合わせた数字だ。対前年比で言えば97.3%だった。地上波単体だと1兆7345億円で対前年比97.2%となる。スポット広告は、軽減税率関連やキャッシュレス関連のCMが増加した一方で、スポット全体としては、台風などの自然災害や、消費税増税に伴う出稿控えやアメリカと中国の貿易摩擦の経済的影響などで、3年連続で減少した。業種別では「官公庁・団体」「金融・保険」などが増加し、「情報・通信」「化粧品・トイレタリー」などが減少した(※写真は電通「2019年 日本の広告費」から)。

「広告業界の転換点」の意味は、2019年を機にすでに欧米で著しいネット広告へのシフトが日本でも加速すると示唆している。さらに今年は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で経済が減速する中、テレビ広告にニーズが向くだろうか。放送と通信の同時配信、そして広告費の減収と民放テレビが大きく様変わりしていくだろう。

⇒11日(水)夜・金沢の天気 くもり

国・地域別では台湾が15万2千人と一番多く、次いで中国4万人、香港3万5千人、アメリカ2万9千人、イタリア2万人、オーストラリア1万9千人と続く。つまり、台湾からの訪日観光客が圧倒的に多い。これは北陸新幹線開業以前からの傾向で、台湾ではある意味で金沢の知名度が抜群なのだ。

国・地域別では台湾が15万2千人と一番多く、次いで中国4万人、香港3万5千人、アメリカ2万9千人、イタリア2万人、オーストラリア1万9千人と続く。つまり、台湾からの訪日観光客が圧倒的に多い。これは北陸新幹線開業以前からの傾向で、台湾ではある意味で金沢の知名度が抜群なのだ。