☆「北斎」の次は「ダヴィンチ」 中国のおちょくり

中国は名画で風刺する広報戦略をとっている。ネットのニュースでみつけた記事(6月16日付・FNNプライムニュースWeb版)=写真・上=によると、G7首脳会議に中国が反発を強める中、ネット上で拡散されている『最後のG7』と題したイラストを、中国共産党系のメディア「環球時報」英語版が報じた。G7の国々に、オーストラリア、インドを加えた9ヵ国を動物に模し、テーブルには中国の地図が描かれたケーキが置かれている。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。

風刺画やパロティー画は思わず笑ってしまうものだが、それを中国が発信するのでは笑えない。香港やマカオの近くにある広東省の原発で放射能漏れが起きてい るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。

るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。

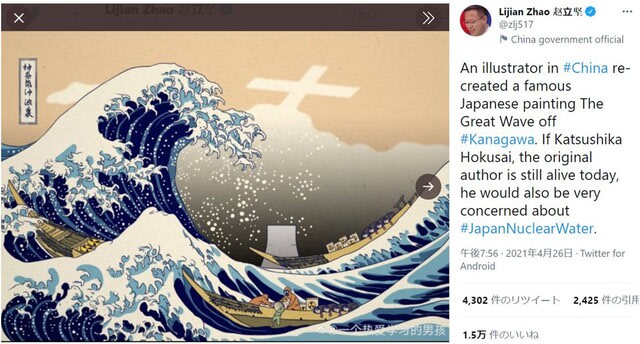

パロディー画と言えば、2ゕ月前にもあった。日本政府が東電福島第一原発で増え続けるトリチウムなど放射性物質を含む処理水を海へ放出する方針を決めた(4月13日)。すると、中国と韓国が反発し、中国外務省の趙立堅副報道局長が同月26日付のツイッターで、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を模したパロディー画像を投稿して批判した=写真・下=。富士山を原発とみられる建物に、そして、防護服を着た人物が船からバケツで液体を流す様子が描かれている。

他国を揶揄するような風刺画の投稿がネットで相次ぐ。おそらく、作者は中国御用達のイラストレーターだろう。それにしても見た人を思わずクスリと笑わせるセンスがない。単なる「おちょくり」にしか見えない。

⇒16日(水)夜・金沢の天気 くもり

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

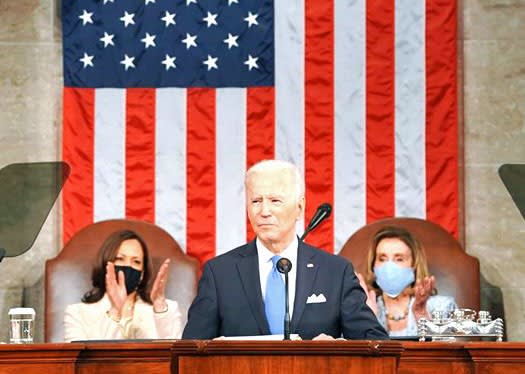

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。  演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。

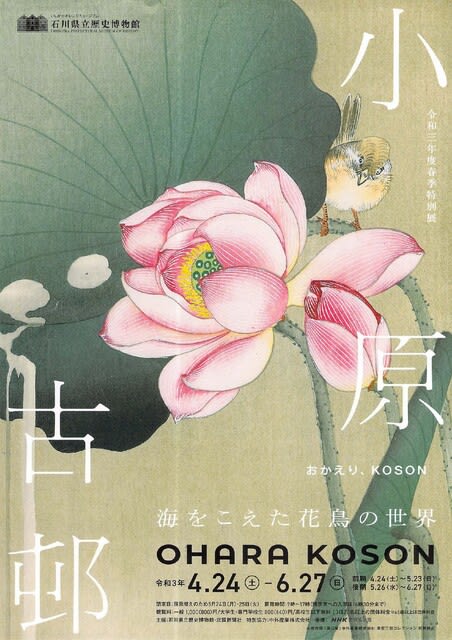

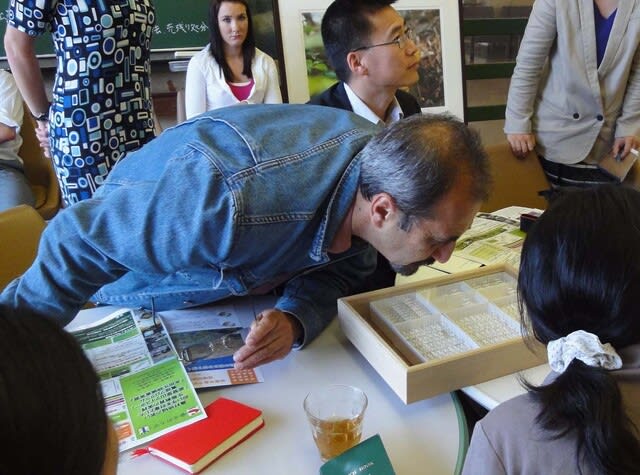

演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。 そこに描かれていた作品の数々はまるで「花と生き物たちの楽園」だった。作者は小原古邨(おはら・こそん、1877-1945)、明治末から昭和にかけて活躍した花鳥画の絵師だ。金沢出身で、初の「里帰り」展がきのう24日、金沢市の石川県立歴史博物館で開幕した。実は自身もこれまで名前すら知らなかった。きょう鑑賞に出かけた。

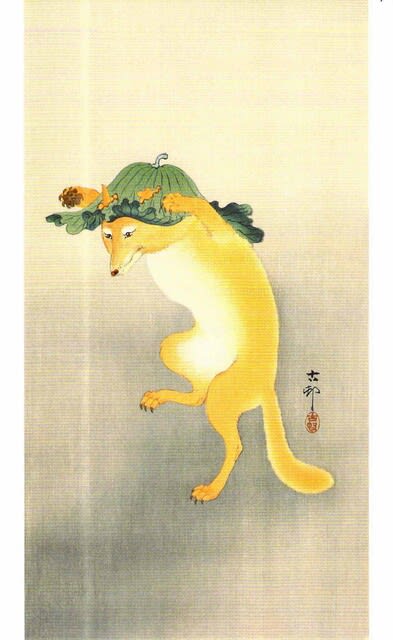

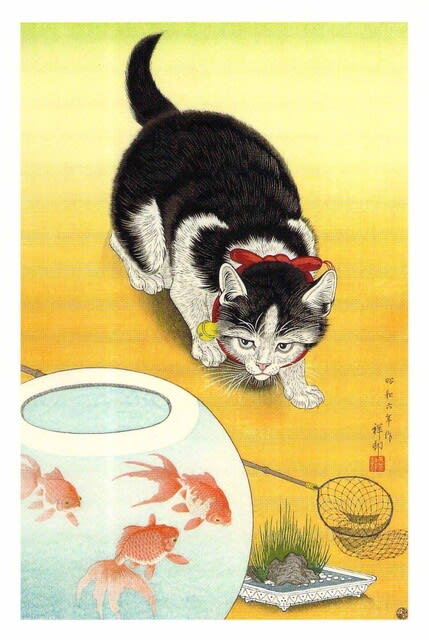

そこに描かれていた作品の数々はまるで「花と生き物たちの楽園」だった。作者は小原古邨(おはら・こそん、1877-1945)、明治末から昭和にかけて活躍した花鳥画の絵師だ。金沢出身で、初の「里帰り」展がきのう24日、金沢市の石川県立歴史博物館で開幕した。実は自身もこれまで名前すら知らなかった。きょう鑑賞に出かけた。 「踊る狐」だった=写真・中=。ハスの葉を被って、まるで踊っているように面白く描いた作品だ。この作品を眺めていて国宝の「鳥獣戯画」のワンシーンを連想した。生き物たちのユートピアだ。緊張感のある絵もある。「金魚鉢に猫」=写真・下=は、鉢の中の金魚をじっと見つめて狙っている。このネコの姿は現代も変わらない。こうした鳥や動物、花といった身近な自然を木版画で写実している。

「踊る狐」だった=写真・中=。ハスの葉を被って、まるで踊っているように面白く描いた作品だ。この作品を眺めていて国宝の「鳥獣戯画」のワンシーンを連想した。生き物たちのユートピアだ。緊張感のある絵もある。「金魚鉢に猫」=写真・下=は、鉢の中の金魚をじっと見つめて狙っている。このネコの姿は現代も変わらない。こうした鳥や動物、花といった身近な自然を木版画で写実している。 いわゆる江戸時代の浮世絵と同じようには見えない。伝統的で高度な浮世絵の技術をベースにまるで水彩画のように美しい色合いで表現することで、明治、大正、昭和と生き抜いた画家だったのだろう。大正末期からは「祥邨」の号を用い、華やかな色とモダンな画面構成の作品はアメリカやポーランドなど欧米で展示されるようになった(チラシ文より)。

いわゆる江戸時代の浮世絵と同じようには見えない。伝統的で高度な浮世絵の技術をベースにまるで水彩画のように美しい色合いで表現することで、明治、大正、昭和と生き抜いた画家だったのだろう。大正末期からは「祥邨」の号を用い、華やかな色とモダンな画面構成の作品はアメリカやポーランドなど欧米で展示されるようになった(チラシ文より)。 緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。

緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。 に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。

に行ってきた。時折小雨が降る、どんよりとした天気だったが、金沢城をバックに満開の桜は光彩を放っていた=写真・上=。 上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。

上記で述べた「国宝級」というのも、兼六園菊桜はかつて国の天然記念物に指定されていた。その初代の兼六園菊桜(樹齢250年)は1970年に枯れ、現在あるのは接ぎ木によって生まれた二代目だ。実は兼六園では「名木を守る」ため、台風で名木が折れた場合に備え、次世代の子孫がスタンバイしている。 上記のことから考えると、ことしの早咲きの原因には確かに理由がありそうだ。昨年12月と今年1月に強烈な寒波が北陸を襲った。とくに1月9、10日の寒波では自宅周辺でも70㌢ほど雪が積もって、市街地全体も「ホワイトロックダウン」状態だった。その後、2月に入ってからは雪もそれほど降らず、3月早々から春めいた天気が続いた。この寒暖の差が、金沢のソメイヨシノを刺激して早く咲かせたのだろうか。

上記のことから考えると、ことしの早咲きの原因には確かに理由がありそうだ。昨年12月と今年1月に強烈な寒波が北陸を襲った。とくに1月9、10日の寒波では自宅周辺でも70㌢ほど雪が積もって、市街地全体も「ホワイトロックダウン」状態だった。その後、2月に入ってからは雪もそれほど降らず、3月早々から春めいた天気が続いた。この寒暖の差が、金沢のソメイヨシノを刺激して早く咲かせたのだろうか。 選挙戦では、和田氏は3期12年での財政健全化の実績を強調し、北陸新幹線小松駅の開業を見据えた駅周辺へのホテル誘致を訴えていた。逆に宮橋氏は緊縮財政で小松市の活気が失われたと批判し、市長退職金(2000万円)の全額カットを公約、さらに小中学校の給食無償化や音楽ホールやカフェを備えた複合型図書館の建設なども公約に掲げた。

選挙戦では、和田氏は3期12年での財政健全化の実績を強調し、北陸新幹線小松駅の開業を見据えた駅周辺へのホテル誘致を訴えていた。逆に宮橋氏は緊縮財政で小松市の活気が失われたと批判し、市長退職金(2000万円)の全額カットを公約、さらに小中学校の給食無償化や音楽ホールやカフェを備えた複合型図書館の建設なども公約に掲げた。 このサクセスストーリーを背景に、街は活気にあふれた。1864年から40年かけて、街の中心部にイギリスのゴシック様式による大聖堂が建設された。クライストチャーチ大聖堂=2006年8月撮影=だ。見学でガイドからこの大聖堂は大きな地震に3度も見舞われながら40年の歳月を費やし1905年に完成したと説明を受けたのを覚えている。その大聖堂が2011年2月22日にクライストチャーチ近郊で発生した大地震で、シンボル的存在だった塔は崩れ落ちた。そして、「ガーデンシティ(庭園の街)」と称されるまでに美しい街にがれきがあふれ、ビルの倒壊で日本人28人を含む185人が亡くなった。思い出のある街だけに、震災のニュースはショックだった。そして、17日後の3月11日に東日本大震災(マグニチュード9.0)が起きた。

このサクセスストーリーを背景に、街は活気にあふれた。1864年から40年かけて、街の中心部にイギリスのゴシック様式による大聖堂が建設された。クライストチャーチ大聖堂=2006年8月撮影=だ。見学でガイドからこの大聖堂は大きな地震に3度も見舞われながら40年の歳月を費やし1905年に完成したと説明を受けたのを覚えている。その大聖堂が2011年2月22日にクライストチャーチ近郊で発生した大地震で、シンボル的存在だった塔は崩れ落ちた。そして、「ガーデンシティ(庭園の街)」と称されるまでに美しい街にがれきがあふれ、ビルの倒壊で日本人28人を含む185人が亡くなった。思い出のある街だけに、震災のニュースはショックだった。そして、17日後の3月11日に東日本大震災(マグニチュード9.0)が起きた。 体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」

体として非常に病気に強い、生物多様性に富んだ農場が数多くある。これは、現在と将来の世代にとって重要なことだ」