☆パラリンピックで学ぶ「おもてなし」の心

きのう夜のパラリンピック開会式をNHKテレビで視聴した=写真・上=。各国選手の入場行進を見ていると、先天的な障がいだけではなく、事故での障がいなどさまざまなケースがあることに気づかされた。エジプトの卓球に出場する男子選手は、10歳の時に列車事故で両腕を失い、ラケットを口にくわえ足でボールをつかんでトスを上げてプレーすると紹介されていた。どのようなプレーなのか見てみたい。

前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。

前回のオリンピック開会式(7月23日)との違いは主役がいて統一感があったことだ。とくに、車イスに乗って「片翼の小さな飛行機」の物語を演じた和合由依さんは実に表情豊かだった。中学2年の13歳。先天性の病気で、手足が自由に使えない。演技経験はなかったが、一般公募でオーディションに合格したと紹介されていた。その主役を盛り立てる演技も心に響いた。

派手なデコレーショントラックで現れたロックバンドの布袋寅泰氏が幾何学模様のギターで、全盲のギタリストや手足に麻痺があるギタリストらとともに演奏し、ダンサーたちが音と光の中で迫力あるパフォーマンスを演じていた。じつに感動的な演出で、新国立競技場のスタジオと視聴者との間の一体感が醸し出されたのではないだろうか。

パラリンピック開会式を見ていて、ふと、奥能登の農耕儀礼「あえのこと」を思い出した。2009年にユネスコ無形文化遺産にも登録されている。毎年12月5日に営まれる。コメの収穫に感謝して、農家の家々が「田の神さま」を招いてご馳走でもてなす、パフォーマンス(独り芝居)を演じる=写真・下=。もて なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。

なしの仕方は家々で異なるが、共通することが一つある。それは、田の神さまは目が不自由という設定になっている。働き過ぎで眼精疲労がたたって失明した、あるいは稲穂でうっかり目を突いてしまったなどの伝承がある。

ホスト役の家の主人は田の神さまの障害に配慮して演じる。近くの田んぼに田の神さまを迎えに行き、座敷まで案内する際が、階段の上り下りでは介添えをする。また、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。もてなしを演じる主人たちは、自らが目を不自由だと想定しどう接してもらえば満足が得られるかと逆の立場で考え、独り芝居の工夫をしている。

これまで「あえのこと」儀礼を何度か見学させてもらったが、この儀礼は健常者のちょっとした気遣いと行動で、障害者と共生する場を創ることができることを教えてくれる。「もてなし(ホスピタリティー)」の原点がここにあるのではないかと考える。

「能登はやさしや土までも」と江戸時代の文献にも出てくる言葉がある。地理感覚、気候に対する備え、独特の風土であるがゆえの感覚の違いなど遠来者はある意味でさまざまハンディを背負って能登にやってくる。それに対し、能登人は丁寧に対応してくれるという含蓄のある言葉でもある。「あえのこと」儀礼がこの能登の風土を醸したのではないかと想像している。

13日間のパラリンピックをテレビで視聴する機会も増える。障がい者とどう向き合うかを考えるチャンスにしたい。そして、日本人にとってそれが当たり前の日常になれば、日本のホスピタリティーやユニバーサルサービスが世界で評価されるかもしれない。

⇒25日(水)午前・金沢の天気 くもり

すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。

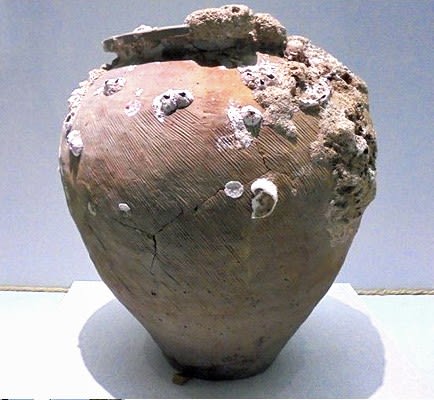

すでにイスラエルなど始まっている新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種。アメリカではバイデン大統領が2回目の接種を終えてから8ヵ月経った人に対し、9月20日から3回目の接種を行う方針を明らかにした(8月19日付・NHKニュースWeb版)。アメリカでは3回目接種を「booster shot」と称している。追加接種の意味だ。 数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館「スズ・シアター・ミュージアム」が新たに開設される。芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏のアイデアで、「失われゆくモノから新たな社会共通資本をつくろう」と新たなアートの可能性を創造する。

数多くある。市民の協力を得て蔵ざらえした文物をアーティストと専門家が関わり、博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館「スズ・シアター・ミュージアム」が新たに開設される。芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏のアイデアで、「失われゆくモノから新たな社会共通資本をつくろう」と新たなアートの可能性を創造する。 米粒を通すほどの荒い目の金網と通さない細か目の金網の2種を近くの「カーマホームセンター」で購入。ポリバケツの上に金網を乗せて、その上から虫のついた玄米を注ぎ込む。虫は数種類いる。ガはパッと飛び散り、クワガタのような黒い虫は逃げ回っている。インターネットなどで調べると、ガのようなものは「ノシメマダラメイガ」、クワガタのようなものは「コクゾウムシ」、別名「米食い虫」と言うようだ。変色した米粒が白い糸のようなものでつながっているのは、ノシメマダラメイガのサナギが出す分泌物という。(※写真・左がノシメマダラメイガ、右がコクゾウムシ=「Wikipedia」より)

米粒を通すほどの荒い目の金網と通さない細か目の金網の2種を近くの「カーマホームセンター」で購入。ポリバケツの上に金網を乗せて、その上から虫のついた玄米を注ぎ込む。虫は数種類いる。ガはパッと飛び散り、クワガタのような黒い虫は逃げ回っている。インターネットなどで調べると、ガのようなものは「ノシメマダラメイガ」、クワガタのようなものは「コクゾウムシ」、別名「米食い虫」と言うようだ。変色した米粒が白い糸のようなものでつながっているのは、ノシメマダラメイガのサナギが出す分泌物という。(※写真・左がノシメマダラメイガ、右がコクゾウムシ=「Wikipedia」より) と。これだけだ。「オリンピックの場」における政治的なブロパガンダなどは許されないと限定的な解釈だ。

と。これだけだ。「オリンピックの場」における政治的なブロパガンダなどは許されないと限定的な解釈だ。 必要書類は金沢市役所の公式ホームページに記載されている。まず、ホームページから交付申請書をダウンロード。その他に旅券、接種した病院が発行した予防接種済証(臨時)、マイナンバーカードか運転免許など住所を明示するもの、それぞれコピーの一式をそろえた。返信用の封筒に切手を貼って同封して、近くの郵便局で投函した。市のホームページには「受付から接種証明書の発行までは1週間程度要します」と記載されている。来月の初旬にはワクチンパスポートが自宅に届くだろう。

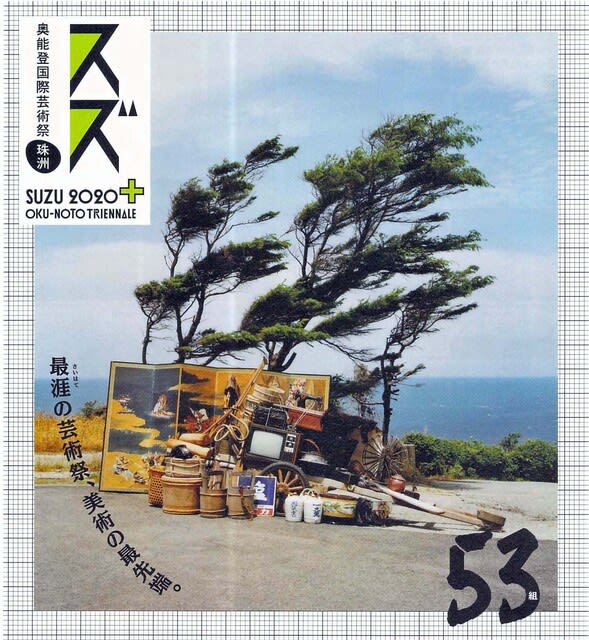

必要書類は金沢市役所の公式ホームページに記載されている。まず、ホームページから交付申請書をダウンロード。その他に旅券、接種した病院が発行した予防接種済証(臨時)、マイナンバーカードか運転免許など住所を明示するもの、それぞれコピーの一式をそろえた。返信用の封筒に切手を貼って同封して、近くの郵便局で投函した。市のホームページには「受付から接種証明書の発行までは1週間程度要します」と記載されている。来月の初旬にはワクチンパスポートが自宅に届くだろう。 パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。

パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。 同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。

同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。 がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。

がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。 いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。

いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。