★兼六園の未来にスタンバイ 名木の後継木

先日兼六園に立ち寄った。本格的な冬を迎える前にすでに雪吊りなどが施されていた。国の特別名勝である兼六園。ミシュラン仏語ガイド『ボワイヤジェ・プラティック・ジャポン』(2007)で「三つ星」の最高ランクを得ている。広さ約3万坪、兼六園の名木のスターと言えば、唐崎松(からさきのまつ)だ。高さ9㍍、20㍍も伸びた枝ぶり。冬場の湿った重い雪から名木を守るために施される雪吊りはまず唐崎松から始まる。加賀藩の第13代藩主・前田斉泰(1811~84)が琵琶湖の唐崎神社境内(大津市)の「唐崎の松」から種子を取り寄せて植えたものと伝えら れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。

れ、樹齢190年と推定される。近江の唐崎の松は、松尾芭蕉(1644-94)の「辛崎( からさき )の松は花より朧(おぼろ)にて」という句でも有名だ。

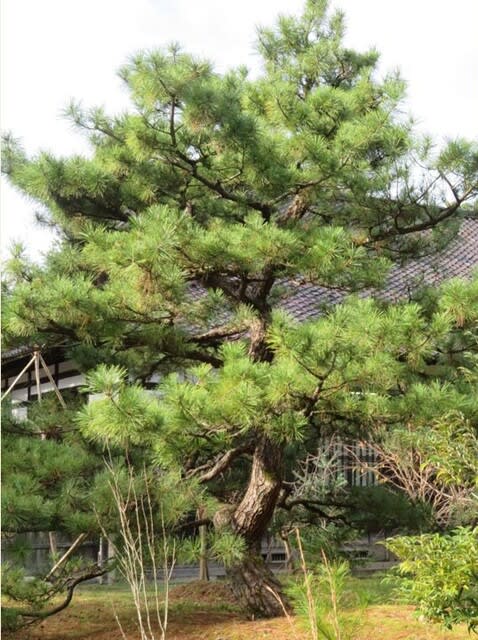

兼六園の名木のスターであっても、植物はいつかは枯れる。あるいは、台風で折れたり、雷が落ちれば名木の寿命は尽きる。跡地には次なる唐崎松が植えられることになる。兼六園の管理事務所の隣地に唐崎松の世継(よつぎ)がすでにスタンバイしている=写真・上=。事務所では後継木(こうけいぼく)と呼ぶ。幹の根の辺りがくねって、すでに名木の片鱗を感じさせる。この後継木は、かつて加賀藩主がそうしたように、大津市の唐崎の松の実生を植えたもの。「本家」の世継でもある。

その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。

その横に、これも名木のスターである根上松(ねあがりのまつ)の世継が植えてある=写真・下=。根上松は三本の幹をむき出しの根っこが支え、樹齢は210年といわれる。盛り土を徐々に取り除き、カタチづくった松だ。世継の松はこれから盛り土が除かれ、根上松の様相を現すのだろう。

兼六園と命名したのは、日本史に出て来る「寛政の改革」で有名な松平定信とされる。定信が中国・宋の詩人、李格非の書いた『洛陽名園記』(中国の名園を解説した書)の中に、名園の資格として宏大(こうだい)、幽邃(ゆうすい)、人力(じんりょく)、蒼古(そうこ)、水泉(すいせん)、眺望(ちょうぼう)の6つの景観を兼ね備えていることと記されていたのにヒントを得て「兼六園」と名付けたと伝えられる。

兼六園の樹木は一代限りではない、何百年という歴史を考えて、未来の歴史を創らなければならない。それを創っていくのはまさに「人力」だ。今回歩いてそんなことを考えた。

⇒16日(木)夜・金沢の天気 あめ

は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。

は介添えをし、供えた料理を一つ一つ口頭で丁寧に説明する。演じる家の主(あるじ)たちは、どうすれば田の神に満足いただけるもてなしができるかそれぞれに工夫を凝らす。 出動させていたが、ことしからは10㌢以上積もれば除雪作業を行う。実際に雪道を車で走ると緊張感に包まれる。教訓を生かした「5㌢はやめ」の除雪はありがたい。

出動させていたが、ことしからは10㌢以上積もれば除雪作業を行う。実際に雪道を車で走ると緊張感に包まれる。教訓を生かした「5㌢はやめ」の除雪はありがたい。 生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。

生徒たちは8つのグループに分かれて世界農業遺産をテーマに生物多様性や農業の発展、産業の発展、伝統文化、食文化、教育、発信などについて、それぞれの地域(サイト)の特徴や課題を話し合った。その内容を「GIAHSユース宣言」(13項目)としてまとめた。以下抜粋。 ースサミット」を企画した狙いは、GIAHS地域の「サスティナビリティ」を高めることだ。自身も同じ想いでユースサミットを傍聴していたので、生徒たちのユース宣言を聴いて、その力強さに心が励まされた。

ースサミット」を企画した狙いは、GIAHS地域の「サスティナビリティ」を高めることだ。自身も同じ想いでユースサミットを傍聴していたので、生徒たちのユース宣言を聴いて、その力強さに心が励まされた。 冒頭で3人の大使があいさつした=写真=。セネガルの大使の話には驚いた。「私もノト出身です。日本のノトに興味がここに来ました」と。会場が一瞬、「えっ」という雰囲気に包まれた。スマホで調べると、確かにセネガルの西の方にティエス州ノト市がある。スペルも「Noto」と書く。さらに検索すると、JICA公式ホームページに「地域は海沿いのため一年を通して気候が良く、また地下水が豊富にあるため、玉ねぎやジャガイモ、キャベツの野菜栽培に非常に適した地域であり、セネガルの80%の野菜生産量を担っている」と説明があった。イタリアのコレシカ島にも「Noto」というワイン用のブドウ栽培の産地がある。日本、イタリア、セネガルの「Noto」で姉妹都市が結べないだろうか、そんなことがひらめいた。

冒頭で3人の大使があいさつした=写真=。セネガルの大使の話には驚いた。「私もノト出身です。日本のノトに興味がここに来ました」と。会場が一瞬、「えっ」という雰囲気に包まれた。スマホで調べると、確かにセネガルの西の方にティエス州ノト市がある。スペルも「Noto」と書く。さらに検索すると、JICA公式ホームページに「地域は海沿いのため一年を通して気候が良く、また地下水が豊富にあるため、玉ねぎやジャガイモ、キャベツの野菜栽培に非常に適した地域であり、セネガルの80%の野菜生産量を担っている」と説明があった。イタリアのコレシカ島にも「Noto」というワイン用のブドウ栽培の産地がある。日本、イタリア、セネガルの「Noto」で姉妹都市が結べないだろうか、そんなことがひらめいた。 申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。

申請の翌年2011年6月10日、中国・北京で開催されたFAO主催のGIAHS国際フォーラムで、能登と当時に申請していた佐渡市の申請などが審査された。自身も北京に同行しその成り行きを見守った。審査会では、能登を代表して七尾市長の武元文平氏と佐渡市長の高野宏一郎氏がそれぞれ農業を中心とした歴史や文化、将来展望を英語で紹介した。質疑もあったが、足を引っ張るような意見ではなく、GIAHSサイトの連携についてどう考えるかといった内容だった。申請案件は科学評価委員20人の拍手で採択された。日本の2件のほか、インド・カシミールの「サフラン農業」など合わせて4件が採択された。日本では初、そして先進国では初めてのGIAHS認定だった。 は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。

は元の姿と戻りはじめた。午後7時47分ごろに満月の姿に戻った。立冬が過ぎて夜空を見上げることはほとんどなかったが、きょうは珍しく終日晴天に恵まれ、夜までもった。おかげで天体ショーを観察することができた。 サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。

サンバのリズムに乗ってテンポよく歌い踊る松平健の後ろでは、腰元と町人風のダンサーたちが乱舞する。サンバは肌を露わにしたダンサーが踊る姿をイメージするが、赤い衣装を着た腰元ダンサーの方がむしろ艶っぽくなまめかしい。さすがに、オリンピックの開会式では時間もなく無理だろうと思ったが、それ以来、家飲みのときにネットで楽しませてもらっている。 さらして乾燥させる。渋味が抜け、紅色の甘く、やわらかい干し柿となる=写真・上=。この時季に町を訪れると、農家の2階の窓際や軒先に柿が吊るされている様子がそこかしこで目に映る。

さらして乾燥させる。渋味が抜け、紅色の甘く、やわらかい干し柿となる=写真・上=。この時季に町を訪れると、農家の2階の窓際や軒先に柿が吊るされている様子がそこかしこで目に映る。 風機の風でさらす。こうすることによって、カビや雑菌の繁殖が抑えられ、柿の酸化防止と果肉色をきれいにする効果がある。二酸化硫黄の使用量や残留量は食品衛生上で問題のない量だという。

風機の風でさらす。こうすることによって、カビや雑菌の繁殖が抑えられ、柿の酸化防止と果肉色をきれいにする効果がある。二酸化硫黄の使用量や残留量は食品衛生上で問題のない量だという。 ほか、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことで世界的に経済活動が再開し、原油の需要が膨らんでいると報道されている。また、ドルと円の為替相場が円安にぶれていて、このところ114円前後が続いている。

ほか、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことで世界的に経済活動が再開し、原油の需要が膨らんでいると報道されている。また、ドルと円の為替相場が円安にぶれていて、このところ114円前後が続いている。 GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。

GIAHS認定をステップにして、翌2012年7月に「第2回生物の多様性を育む農業国際会議」(佐渡市など主催)が開催された。この会議には日本のほか中国、韓国の3ヵ国を中心にトキの専門家や農業者ら400人が参加した。国際会議が開かれるきっかけとなったのが、2010年10月に生物多様性第10回締約国会議(COP10)だった。湿地における生物多様性に配慮するラムサール条約の「水田決議」をCOP10でも推進することが決まった。この決議で佐渡の認証米制度が世界各国から注目されることになる。