☆季節の変わり目に体を労わる一杯「薬膳ラーメン」のこと

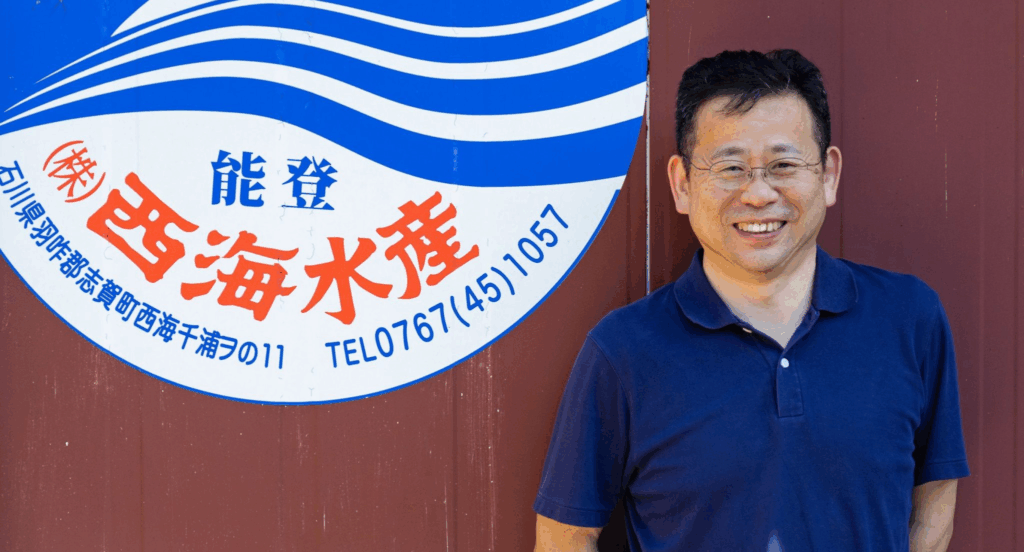

年齢を重ねると妙に「薬膳」という言葉が気になる。地元新聞の企業商品の紹介記事で「薬膳ラーメン」とあったので、昼食にちょうどいいかと思い、ラ-メンチェーン店に行ってきた。「8番らーめん」。地元石川県発祥のチェーン店で、ある意味でソウルフードとして地元では親しまれている。もともと石川県加賀市の国道8号線沿いで創業したラーメン店で、屋号は「国道8号」にちなんだネーミングといわれる。自身がこのチェーン店に初めて入ったのは55年も前のことで、長らく親しんできた味ではある。。

店に入り、タブレットで注文したのが「野菜辣醤麺(ラージャンメン)。税込990円。10月31日から1ヵ月ほどの期間限定。商品説明を読んでいると、「季節の変わり目に体を労わる一杯」と、なかなか味のあるキャッチコピーだ。とは言え、試験販売のようなもので売れ筋になりそうならば一般メニューに追加して並ぶのだろう、などと思いながら待っていると、野菜辣醤麺が運ばれてきた=写真=。テーブルに置かれる。ごま油やシナモンの香りが漂ってきた。まるで、「薬膳ラ-メンですよ、お待たせ」と語りかけてくるような。

さっそくすすってみる。野菜の旨味に、辛さ・しびれ・ほのかな酸味や、華やかな香りなどとても複雑な風味だ。まるで味のオーケストラのような。そして、体が内側から温まって来る。ネギや生姜などの香辛野菜のほか、唐辛子や山椒、コリアンダー、ヒハツなど薬膳効果がある食材が11種も入っているので、それぞれが楽器を奏でるように体内に伝ってくる。最後に、奥深い辛さの中にも、すっきりとした香りのアクセントを味わいながらラーメン汁をすする。楽しみが増えたような充実感だった。

これまで「8番らーめん」での定番は冬場の酸辣湯麺(サンラータンメン)だった。二日酔いに効くので以前から重宝している。独自のラー油「紅油」はゴマ油と赤唐辛子をベースに桂皮(シナモン)、陳皮(ミカンの皮)、山椒が加えてあり、額にうっすらと汗がにじんでくる。この瞬間から爽快感が出てきて、二日酔いが和らいでくる。それに比べ、野菜辣醤麺はシニアの老体を励ますコンセプトを感じる。1ヵ月限定とは言わずに、定番メニューに加えてほしい。付き合いの長いラーメンなので、勝手解釈を述べた。

⇒2日(日)夜・金沢の天気 あめ