☆「札キリコ」と「祭りキリコ」のこと

石川県内ではきょう新たに確認された新型コロナウイルス感染者は1995人となった(石川県庁公式サイト「医療・福祉・子育て」)。今月10日から12日までは2000人台に達していて、最多レベルの感染が続く。このような中、お盆の時季でもあり、金沢の街中や道路などは混雑している。3年ぶりに行動制限のないUターンラッシュだ。

きょう金沢市の南隣の野々市市と北隣の津幡町へ親戚の墓参に行ってきた。近隣であってもお盆の風習に違いがある。金沢市は7月中旬の新盆、野々市市と津幡町は旧盆での墓参りが多い。

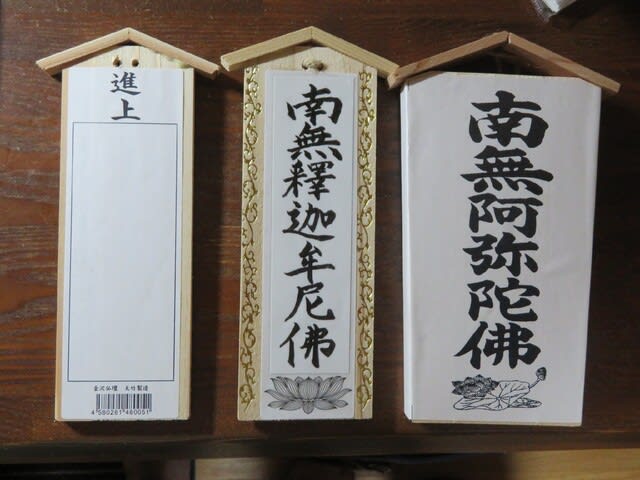

時季だけでなく、墓参りの仕方にも違いがある。金沢の場合は「札キリコ」を持参する。墓の前に札キリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は棒か紐につるす。札キリコには宗派によって、例えば浄土真宗の墓地ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」には墓参した人の名前を記す=写真・上=。この札キリコによって、その墓の持ち主は誰が墓参に来てくれたのかということが分かる仕組みになっている。

時季だけでなく、墓参りの仕方にも違いがある。金沢の場合は「札キリコ」を持参する。墓の前に札キリコをつり下げる棒か紐がかけてあり、墓参した人は棒か紐につるす。札キリコには宗派によって、例えば浄土真宗の墓地ならば「南無阿弥陀仏」、曹洞宗ならば「南無釈迦牟尼仏」と書いて、裏の「進上」には墓参した人の名前を記す=写真・上=。この札キリコによって、その墓の持ち主は誰が墓参に来てくれたのかということが分かる仕組みになっている。

これに対し能登・加賀では、札キリコを持参する風習はないが、墓参りの後にその家を訪ねて仏壇にも合掌をする。直接顔を見せる能登・加賀と、名前を札キリコに書き置きする金沢の違いがある。むしろ、金沢の方が独特なのかもしれない。以前、お寺の関係者から聞いた話だが、札キリコは江戸時代からあり、金沢では武家の間だけの風習だった。名刺代わりに札キリコに名前を書いて墓参した。それが、明治以降は庶民に広がったという説だった。

キリコはもともと切子灯籠(きりことうろう)と呼ばれていて、行灯(あんどん)のようなカタチをしていた。金沢では、札キリコとしてコンパク化して名刺の役割を持つようになった。一方、能登ではキリコは巨大化した。能登各地で伝統的に催される夏祭りと言えば、祭りキリコ=写真・下=。神社の神輿の先導役として集落を練る。

キリコはもともと切子灯籠(きりことうろう)と呼ばれていて、行灯(あんどん)のようなカタチをしていた。金沢では、札キリコとしてコンパク化して名刺の役割を持つようになった。一方、能登ではキリコは巨大化した。能登各地で伝統的に催される夏祭りと言えば、祭りキリコ=写真・下=。神社の神輿の先導役として集落を練る。

この祭りキリコは高さ10数㍍のものもあり、若集が数十人で1基を担ぎ上げる。鉦(かね)や太鼓が備えられ、祭りキリコが動き出すとにぎやかになる。では、なぜ巨大化したのか。祭りキリコは集落のシンボル的でもあり、輪島塗で装飾を施し豪華さを、あるいは、大きさを誇示することを繰り返して巨大化したとも言われる。

「札キリコ」と「祭りキリコ」はもともと切子灯籠。地域によって用途が異なり、また独自の大きさとカタチに変化した。切子灯籠の進化論ではある。ただ、ルーツは同じなので「札キリコ」と「祭りキリコ」のカタチはなんとなく似ている。

⇒14日(日)夜・金沢の天気 くもり

ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。

ツアーのテーマは「佐渡GIAHSを形成したジオパークと佐渡金銀山、そして農村の営み」。佐渡の金山跡に入ると、ガイドの女性が詳しく説明してくれた。島内には55の鉱山があり、江戸時代から約390年間に産出された金は78㌧、銀は2330㌧に上った。佐渡金山は幕府直轄の天領として奉行所が置かれ、金銀の採掘のほか小判の製造も行われた。鉱山開発の拠点となった佐渡には国内各地から山師や測量技術者、労働者が集まった。最前線で鉱石を掘ったのは、「金穿大工(かなほりだいく)」と呼ばれた採掘のプロだった。 そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。

そして紹介されたのは、葛飾北斎が描いた『富嶽百景』の中の「写真の不二」。トキのような鳥が柱のてっぺんに止まって、富士山を眺めている様子が描かれている。 夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。

夏を呼ぶ祭りもある。能登半島の尖端、珠洲市の「燈籠山(とろやま)祭り」は毎年7月20、21日の両日催される。高さ16㍍にもおよぶ巨大な山車を、当地では「燈籠山」と呼ぶ。総漆塗りの山車が街を練る、鮮やかな祭りでもある。そして、地元の人たちが「キャーラゲ」と称する、独特の木遣り歌が街中に響き、祭りの情緒を盛り上げる。山車は深夜まで町の中を練り歩きます。別名はお涼み祭り、夏を告げる祭りだ。 能登の海にはジンベエザメやクジラ、エイなどが泳いでいて、海の生物多様性に優れているといわれる。のとじま水族館は能登近海に回遊してくる南方海域に生息する温水系の大型魚類などを中心に500種4万点を展示している。その水族館のスターは何と言っても、ジンベエザメだ。水族館のジンベイザメは能登の地元の定置網で捕獲されたもの。

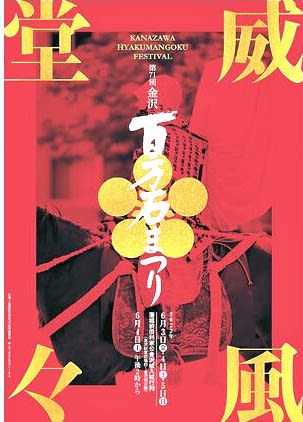

能登の海にはジンベエザメやクジラ、エイなどが泳いでいて、海の生物多様性に優れているといわれる。のとじま水族館は能登近海に回遊してくる南方海域に生息する温水系の大型魚類などを中心に500種4万点を展示している。その水族館のスターは何と言っても、ジンベエザメだ。水族館のジンベイザメは能登の地元の定置網で捕獲されたもの。 いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。

いまの時代、沿道ではスマートフォンを掲げて写真を撮る人が多く見られる。これはごく普通の光景だ。わざわざ沿道に来てパレードを見学に来た観衆とすれば、見せ場を撮るなというのは解せないだろう。ツイッターでも相当な数が上がっている。「2022年6月4日の3年ぶりに開催された #百万石まつり 印象に残ったのは撮影禁止とSNSの投稿禁止を高らかに叫ぶスタッフの声でした、とても残念な印象だけが残った。周りので見てる方も困惑してた」(7日付)など違和感の声だ。 ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。

ベリアを往復する。この季節は、冬場をオーストラリア周辺で過ごした渡り鳥が夏場の産卵のためにシベリアで行うに向かう。その途中に能登半島に立ち寄る。 環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。

環境省の候補地選定の動きをとらえて、石川県と能登の4市5町、関係団体は今月6日、「能登地域トキ放鳥受け入れ推進協議会」を設置し初会合を開いた。馳知事は「放鳥によって石川県の世界農業遺産に登録されている地域の農業に一層の付加価値を与える」と述べ、放鳥実現を目指していく考えを強調した(7日付・読売新聞石川県版)。 毎年この時節にアメリカハッカクレンを床の間に生ける。普通の生け方ではない。何しろ「蓮」なのだ。尊い花という意味合いの生け方になる。耳付き古銅の花入れ、そして敷板は真塗の矢筈板だ。掛け軸は『柳緑 花紅』(やなぎはみどり はなはくれない)、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩とされる。緑と白が浮かび上がり、凛とした感じで床の間を彩る。

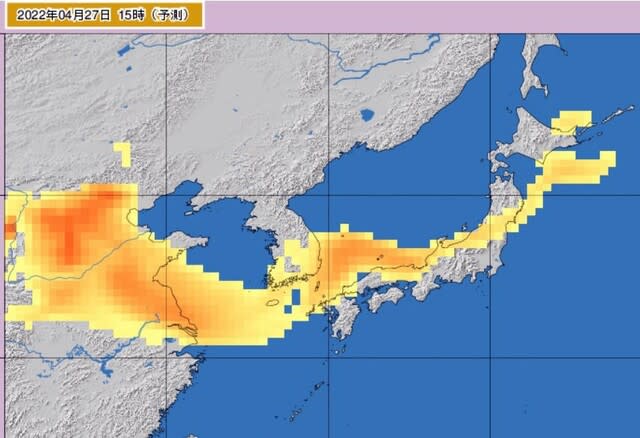

毎年この時節にアメリカハッカクレンを床の間に生ける。普通の生け方ではない。何しろ「蓮」なのだ。尊い花という意味合いの生け方になる。耳付き古銅の花入れ、そして敷板は真塗の矢筈板だ。掛け軸は『柳緑 花紅』(やなぎはみどり はなはくれない)、11世紀の中国の詩人・蘇軾の詩とされる。緑と白が浮かび上がり、凛とした感じで床の間を彩る。 この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。

この時季、野外の駐車場に車を停めておくと、フロントガラスが白くなり、ガソリンスタンドで列について洗車をする。洗濯物も部屋干し。そして、外出してしばらくすると目がかゆくなることがある。黄砂そのものはアレルギー物質になりにくいとされているが、黄砂に付着した微生物や大気汚染物質がアレルギーの原因となり、鼻炎など引き起こすとされる。さらに、黄砂の粒子が鼻や口から体の奥の方まで入り、気管支喘息を起こす人もいる。