☆きょう立冬、カニ漁解禁で至福のシーズン到来

きょうは7日は二十四節気の「立冬」で、冬の始まりでもある。けさ6時過ぎに寒さを感じて目が覚め、毛布を一枚、掛け布団の上にかけた。スマホで金沢地方気象台の気温をチェックすると7.6度だった。天気は晴れで、朝から青空が広がり、最高気温は19度で予想だ。

そして、日常生活でのニュースと言えば、なんと言ってもきのう日本海で解禁されたズワイガニ漁。けさから店頭に並んでいる。雄のズワイガニにはご当地の呼び方があって、山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」、そして石川県では「加能(かのう)ガニ」と呼ぶ。加能とは、加賀と能登のこと。加能ガニは重さ1.5㌔以上、甲羅幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。また、雌のズイワガニは「コウバコガニ」と呼ばれるが、甲羅幅9.5㌢以上のものは「輝姫(かがやきひめ)」のブランド名が付く。

そして、日常生活でのニュースと言えば、なんと言ってもきのう日本海で解禁されたズワイガニ漁。けさから店頭に並んでいる。雄のズワイガニにはご当地の呼び方があって、山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」、そして石川県では「加能(かのう)ガニ」と呼ぶ。加能とは、加賀と能登のこと。加能ガニは重さ1.5㌔以上、甲羅幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。また、雌のズイワガニは「コウバコガニ」と呼ばれるが、甲羅幅9.5㌢以上のものは「輝姫(かがやきひめ)」のブランド名が付く。

昨夜初競りが行われ、メディア各社によると、加賀市橋立漁港で水揚げされた加能ガニの1匹が重さ1.54㌔、甲羅幅15.1㌢あり、「輝」と認定され100万円の値が付いた。また、同漁港で揚がったコウバコガニも甲羅幅が10.1㌢のものがあり、「輝姫」として30万円の最高値が付いたと報じられている。

初物食いの習性できょう午前中、金沢の近江町市場に行ってきた。ズワイカニが水産の各店舗でずらりと並んでいた。茹でた加能ガニは一匹1万2千円から2万円と高値だった=写真=。金沢の庶民は初日は小ぶりながら身が詰まっているコウバコガニを食する。加能ガニに比べれば安いが、それでも一匹1200円前後だ。初日はご祝儀相場もあり、加能ガニもコウバコガニも高値だ。「初物七十五日」と言うではないかと自分に言い聞かせ、加能ガニに手は出せなかったが、コウバコガニを2匹買った。

「カニには地酒が合う」とよく言われる。能登のカニには能登の地酒が、加賀のカニには加賀の地酒が合うと自身も勝手に思い込んでいる。ぴっちりと締まったカニの身には少々辛口が、カニ味噌(内臓)には風味のある地酒がしっくりなじむ。きょうは立冬、そして、カニの解禁、至福のシーズン到来だ。

⇒7日(月)午前・金沢の天気 はれ

ハロウィンと言えば、韓国・ソウルで大変な事故が起きている。韓国の中央日報Web版日本語(30日付)によると、29日午後10時46分ごろ、ソウル梨泰院駅に近いホテルそばの路地でハロウィンイベントなどに参加していた若者たちが何らかのきっかけで押し倒されドミノのように倒れていった。圧死と推定される事故となり、これまで153人(うち外国人は20人)が死亡、133人が負傷した。死傷者の大部分が10代から20代とみられるという。

ハロウィンと言えば、韓国・ソウルで大変な事故が起きている。韓国の中央日報Web版日本語(30日付)によると、29日午後10時46分ごろ、ソウル梨泰院駅に近いホテルそばの路地でハロウィンイベントなどに参加していた若者たちが何らかのきっかけで押し倒されドミノのように倒れていった。圧死と推定される事故となり、これまで153人(うち外国人は20人)が死亡、133人が負傷した。死傷者の大部分が10代から20代とみられるという。 日本のハロウィンのメッカと言えば東京・渋谷だ。メディア各社によると、3年ぶりに自粛要請のないハロウィン前となった29日夜から朝にかけて渋谷では一時6300人が集まった。韓国の事故もあり警視庁は人出が予想される30日夜も警備を徹底すると伝えている。

日本のハロウィンのメッカと言えば東京・渋谷だ。メディア各社によると、3年ぶりに自粛要請のないハロウィン前となった29日夜から朝にかけて渋谷では一時6300人が集まった。韓国の事故もあり警視庁は人出が予想される30日夜も警備を徹底すると伝えている。 セイオウボは淡いピンクの花=写真・上=。秋から春先にかけて一輪、また一輪とゆっくりと咲く姿が上品さを感じさせる。金沢では茶花として重宝されている。セイオウボを漢字で書くと「西王母」。ネットで調べてみると、西王母は『西遊記』にも登場する、不老不死の桃の木を持つ仙女の名前から名付けられているようだ。「西王母」の名前の由来は、格調の高い上品な趣の花ということなのだろう。

セイオウボは淡いピンクの花=写真・上=。秋から春先にかけて一輪、また一輪とゆっくりと咲く姿が上品さを感じさせる。金沢では茶花として重宝されている。セイオウボを漢字で書くと「西王母」。ネットで調べてみると、西王母は『西遊記』にも登場する、不老不死の桃の木を持つ仙女の名前から名付けられているようだ。「西王母」の名前の由来は、格調の高い上品な趣の花ということなのだろう。 一斉に咲いて秋の青空に映えるのがキンモクセイ=写真・下=。花と同時に独特の香りを周囲に放つ。植物に詳しい研究者からかつて聞いた話だが、キンモクセイの花の匂いに寄って来る訪花昆虫はハチやハエの仲間が多く、一方で一部の昆虫を忌避させる成分も含まれていて、モンシロチョウなどは寄って来ないのだという。この季節に金沢市内の名所である兼六園や武家屋敷界わいを散策すると、キンモクセイの香りが漂ってくる。

一斉に咲いて秋の青空に映えるのがキンモクセイ=写真・下=。花と同時に独特の香りを周囲に放つ。植物に詳しい研究者からかつて聞いた話だが、キンモクセイの花の匂いに寄って来る訪花昆虫はハチやハエの仲間が多く、一方で一部の昆虫を忌避させる成分も含まれていて、モンシロチョウなどは寄って来ないのだという。この季節に金沢市内の名所である兼六園や武家屋敷界わいを散策すると、キンモクセイの香りが漂ってくる。 の首謀者とされたオサマ・ビン・ラディンをかくまっていると非難。同年10月にはアメリカが率いる有志連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊する。

の首謀者とされたオサマ・ビン・ラディンをかくまっていると非難。同年10月にはアメリカが率いる有志連合軍がアフガンへの空爆を始め、タリバン政権は崩壊する。 記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。

記事では「町の広報担当者は、このモニュメントは観光名所となり、能登のイカを宣伝する長期戦略の一部となるだろうと話している」と日本のメディアに語ったコメントを記載している。 おそらく、担当したBBC記者は現地を訪れて取材したのではなく、提携している日本のメディアの記事を引用し、ユー・チューブ動画を使ってニュースを構成したのだろう。 一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。

一方で物議も醸した。制作費2700万円のうち、2500万円が新型コロナウイルスの感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だった。町役場には「コロナ対策に使うべき交付金ではないか。なぜモニュメントをつくるのか」と疑問の声が寄せられた。町役場では、臨時交付金には「地域の魅力磨き上げ事業」という項目があり、それに該当すると説明を重ねてきた。 一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。

一青窈のヒット曲に『ハナミズキ』という曲がある。そして同町には花見月(はなみづき)という地名の田園地帯が広がる。「づ」と「ズ」の違いはあるものの、発音は同じなので、『ハナミズキ』は母親の故郷にちなんだ曲なのかとも連想した。この件を町役場のスタッフに問い合わせたことがある。すると、「その話はこの地を訪れた人からよく尋ねられるのですが、以前ご本人に確認したところ、偶然ですという回答で、花見月を想定した曲ではないとのことでした」との返事だった。町内を走るJR七尾線の金丸駅や能登部駅、良川駅、能登二宮駅などでは、列車の接近を告げるメロディとして、この曲が流れる。 白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。

白ワイン(シャルドネ)、赤ワイン(ヤマソービニオン)は国内のワインコンクールで何度も受賞している。また、最近では、8千年以上の長い歴史を持つワイン発祥の国、ジョージアの代表的な土着品種、サペラヴィの栽培に成功し、赤ワインを製品化している。ただ、温暖化のせいでシャルドネの栽培量が減少しているという。穴水湾のカキとシャルドネのワインがとても合うと人気だけに、現場も苦慮している。 次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。

次に訪れたのが七尾市能登島の「のとじま水族館」。この水族館では500種4万点を展示しているが、その9割が能登の海で定置網などで捕獲された生きもの。その中でスーパースターがジンベエザメ=写真・中=。小魚やプランクトンがエサで動きがゆったりしているので、人気がある。それにしても、この水族館ではプランクトンから海草、イルカ、そしてジンベエザメにいたるまで見学できる。まさに、海の生物多様性の博物館だ。 して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

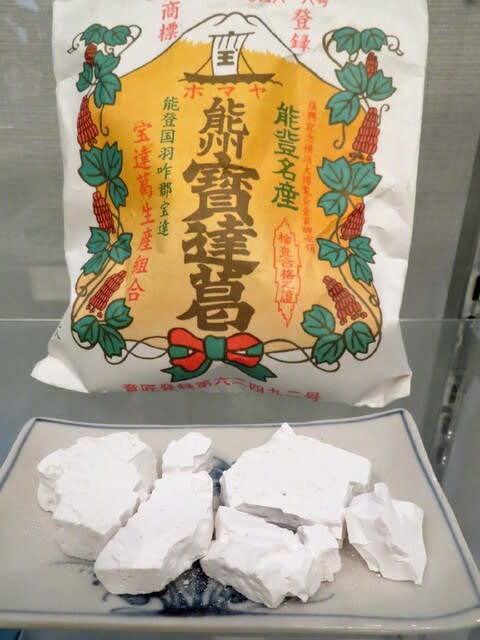

して、この山はかつて加賀藩の金山だった。記録では天正12年(1584)に開山し、崩落事故が起きた寛永5年(1628)まで続いた。全国から鉱山開発や土木技師などのプロがこの地に集められ、「宝達集落」が形成された。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。

学生たちが目を輝かせたのは、珠洲市で去年開催された「奥能登国際芸術祭2020+」の展示作品だった。予約によって鑑賞が可能な作品の中から主に3つを選んだ。一つは、「スズ・シアター・ミュージアム『光の方舟』」。家の蔵や納屋に保管されたまま忘れ去られていた民具1500点を活用し、8組のアーティストと専門家が関わって博物館と劇場が一体化した劇場型民俗博物館をオープンした。音、光、民具がアートとなって見る側に感動をもたらす。 ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。

ち込み、波と手のひらをモチーフに全面に彫刻を施したもの。学生らがチェーンソーやノミでひたすら木を彫り込んだ力作に圧倒される。 能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。

能登半島をめぐる海の特徴として3つある。能登半島は海に突き出ているため、対馬海流の影響を受ける。塩分濃度が高く、時速4㌔の水流、そして暖海性の海洋生物が海流に乗って北上してくる。富山湾は岸から近い距離で一気に深くなり、1200㍍の水深となる。この「海底の谷」が海洋生物のかっこうの住処(すみか)となる。海そうが生い茂る場所を「藻場」と呼ぶが、能登半島は日本最大級の藻場の分布域でもある。この藻場によって、水質の浄化や生物多様性の維持、海岸線が保全される。