☆「SDGsネイティブ」を育てる能登半島の最先端

能登半島の尖端に位置する珠洲市が内閣府の「SDGs未来都市」に選定されたのは2018年6月だった。SDGsは国連が進める持続可能な開発目標で、社会課題の解決目標として「誰一人取り残さない」という考えを込めている。先日、SDGsの取り組みについて同市の担当者から話を聞く機会を得た。採択から5年目、その成果は。

SDGs未来都市の認定を受けて、「能登SDGsラボ」を開設した。大学の研究者や、地元の経済界や環境団体(NPOなど)、地域づくり団体が加わっている。取り組みの話を聞いていて、「時代の最先端」と感じたのは、SDGsを取り込んだ学校教 育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

育だった。市内の9つの全小学校は「生き物観察会」を実施しており、児童たちは里山里海の生物多様性を実地で学んでいる。そのサポートをSDGsラボに加わっている自然生態学の研究者や環境系NPO、地域住民らが学校の教員とプログラムを組んで行っている。

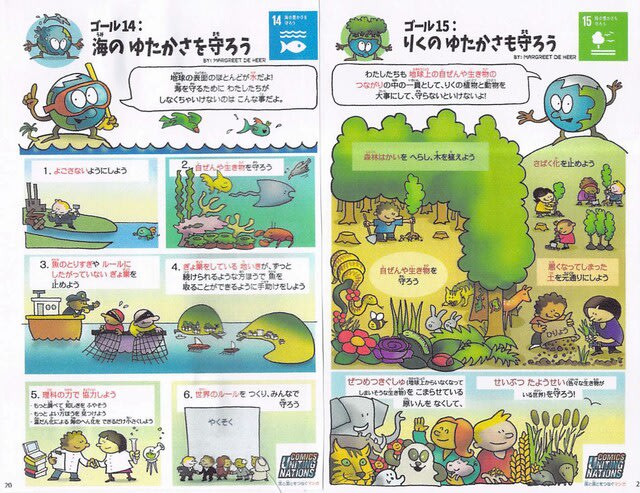

その生き物観察会をベースに「SDGs学習」を小学校低学年の段階から行っている。学習に使われているテキストを見せてもらった。SDGsラボが作成した『みんなの未来のためにできること』。SDGsの基本となっている17の持続可能な開発目標がイラストで分かりやすく紹介されている=写真・上=。SDGsラボのメンバーでもあり、金沢市に研究拠点を置く国連大学OUIKの研究員がオランダの漫画家マルフレート・デ・ヘール氏の作品『地球と17のゴール』をネットを見つけ、メールで本人から日本語訳と出版の許可の了解を取り付けた。もちろん、販売目的ではない。

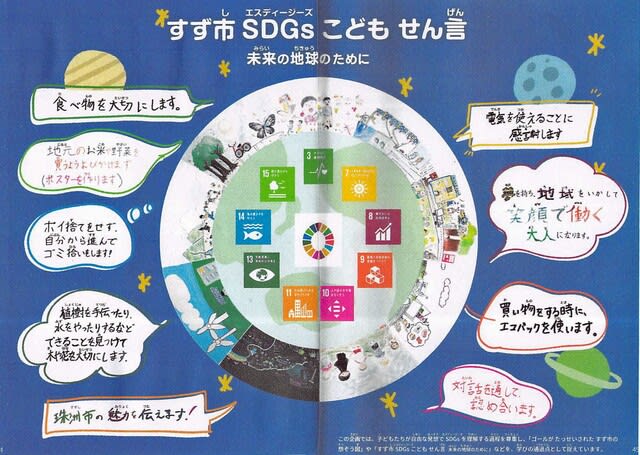

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

さらにテキスト『みんなの未来のためにできること』に特徴的なのは、市内9つの小学校がそれぞれに「すず市 SDGs こども せん言」=写真・下=を掲げていることだ。ある小学校のテーマはゴール7「エネルギーをみんなに そしてクリーン」で、児童たちの「せん言」は「電気のムダ使いをしないようにします」「電気を使えることに感謝します」「電気を生み出す自然を大切にします」を掲げ、「テレビを見ない時はときは消す」などと具体的なアクションを記している。

こうした小学校低学年から始めるSDGs学習は高校生になるまで続く。このため、小学校から高校の教員が定期的に会合を開いて、授業の進め方などについて意見交換を行い、さらに地域と連携するSDGs学習を行っている。

こうした地域と一体性のあるSDGsプログラムが面白い展開につながった事例がある。高校の同級生だった女子生徒がそれぞれ大学生になり、地元のカボチャ生産農家が規格外品の捨て場などに困っていることを知り、食品ロスと地域課題の解決のためにと、カボチャの種から抽出した油を天然由来の植物オイルと調合してシードオイルの化粧品の開発を手がけている。2人は高校時代に地元の上場企業のインターンシップに参加しアドバイスを受け、去年4月に会社を立ち上げている。

「SDGsネイティブ」を育てる珠洲市の5年目の取り組みである。地域経済は多様な人材の集合体でもある。地域資源を活用したコミュニティビジネスや地域課題を解決するソーシャルビジネスの芽がこの地で大きく膨らみつつある。

⇒1日(水)夜・金沢の天気 くもり

マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。

マイナス273度とまではいかなくても、気温マイナス3度は震えるくらい寒い。まさに、生活の中の絶対零度下だ。そのマイナス気温で心配なのが、車の「スタック」現象が起こりやすいことだ。英語で「stuck」、「立ち往生」のことだ。積雪の多い道路では、道路の雪のわだちにタイヤがはまり、前にも後ろにも進めなくなる。わだちでの立ち往生は冬場では当たり前の光景だったが、「スタック」という言葉が3年ほど前から出始め、意外な効果もあった。 魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。

魚の内臓を素材として使うということで、ガルムは能登のいしる・いしりと製造方法が近い。能登の加工業者によると、イタリアのガルム加工業者はスペインなどからも魚醤を取り寄せて、加工販売している。そして驚くことに、能登産いしる・いしりも原料を輸出していて、イタリアのガルムとして世界に販売されているそうだ。 前置きが長くなった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」「いしり」だ。イカの内臓やイワシを発酵させたもの。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓のものを「いしり」と称するが、場所によっては呼び方が異なる。

前置きが長くなった。日本の3大魚醤と言えば、秋田の「しょっつる」、香川の「いかなご醤油」、そして能登の「いしる」「いしり」だ。イカの内臓やイワシを発酵させたもの。能登では材料がイワシのものを「いしる」、イカの内臓のものを「いしり」と称するが、場所によっては呼び方が異なる。 原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。

原油価格や円安は物価に跳ね返る。総務省が毎月発表している消費者物価指数によると、直近の数字(2022年11月分)は前年同月比で3.8%の上昇だった。食料品やエネルギーなど生活に身近な品目の値上がりが続く。 能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。

能登町の柳田植物公園内にある茅葺の古民家「合鹿庵(ごうろくあん)」では毎年公開で儀礼を行っていて、今回40人余りが見学に訪れていた。新型コロナウイルスの感染拡大もあり、人数に制限を設けたようだ。 資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。

資源保護政策で香箱ガニの漁期は11月6日から12月29日に短縮された。そこで、値段は徐々に上がってはいたものの、それが急騰したのは2015年3月の北陸新幹線の金沢開業だった。金沢おでんが観光客の評判を呼び、季節メニューのかに面は人気の的となり、おでんの店には行列ができるようになった。 ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。

ケーションで、金沢に行けばノドグロが食えると思われたに違いない。当時、知人らと「あのアカムツがノドグロに化けて、えらい人気やな」と笑っていた。ところが、値段も高騰して、いつの間にか「超高級魚」の様相になってきた。 初めて見た6月24日は、ひな鳥とはいえ、かなり成長していて親鳥かと一瞬見間違えるほどだった=写真・上=。それから1ヵ月たった7月24日に再度訪れた。時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、能登の地での定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。

初めて見た6月24日は、ひな鳥とはいえ、かなり成長していて親鳥かと一瞬見間違えるほどだった=写真・上=。それから1ヵ月たった7月24日に再度訪れた。時折羽を広げて飛び立とうとしている様子だった。この場所はコウノトリのひなが育った日本での最北の地とされていて、能登の地での定着と繁殖を期待しながら巣を見上げていた。 ス。10月31日に台湾屏東県車城(海沿いの村)で、今月11月8日に台湾雲林県台西郷蚊港村(養殖池)でそれぞれ確認された。確認日と場所と写真・下は台湾野鳥保育協会によると記載されている。

ス。10月31日に台湾屏東県車城(海沿いの村)で、今月11月8日に台湾雲林県台西郷蚊港村(養殖池)でそれぞれ確認された。確認日と場所と写真・下は台湾野鳥保育協会によると記載されている。 そのインバウンドの人たちが盛んにカメラやスマホを向けていたのは、雪吊りが施された唐崎松(からさきのまつ)だ=写真=。高さ9㍍、20㍍も伸びた枝ぶり。唐崎松には、5つの支柱がたてられ、800本もの縄が吊るされ枝にくくられている。天を突くような円錐状の雪吊りはオブジェのようにも見え、とても珍しいのかもしれない。

そのインバウンドの人たちが盛んにカメラやスマホを向けていたのは、雪吊りが施された唐崎松(からさきのまつ)だ=写真=。高さ9㍍、20㍍も伸びた枝ぶり。唐崎松には、5つの支柱がたてられ、800本もの縄が吊るされ枝にくくられている。天を突くような円錐状の雪吊りはオブジェのようにも見え、とても珍しいのかもしれない。