★ゲノム情報が健康管理に活用できる時代に

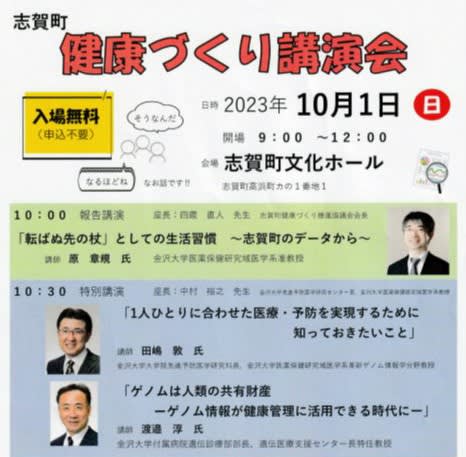

先日、能登半島の真ん中にある志賀町で開催された「健康づくり講演会」を聴き行った。講演の一つ、「ゲノムは人類の共有財産~ゲノム情報が健康管理に活用できる時代に~」のタイトルに興味がそそられた。

人は誰もが遺伝情報(ゲノム)を持つ。親の病気を知ると、自身にも遺伝性の病気にやがて罹ると思ったりする。「ゲノム」という言葉を意識したのは10年前の2013年。アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリーが公表した乳がん治療だった。母親が乳がんで命を落としたことをきっかけに自ら遺伝子検査を行い、発症率が高いことが判明したことから、予防のために両乳房を切除・再建手術を行った。日本でも大きく報じられ、遺伝カウセリングや遺伝子検査が広まるきっかけとなった。そして、ことし6月には遺伝情報に基づき患者に応じた治療を推進する「ゲノム医療法」が国会で成立し、遺伝医療に弾みがついた。

人は誰もが遺伝情報(ゲノム)を持つ。親の病気を知ると、自身にも遺伝性の病気にやがて罹ると思ったりする。「ゲノム」という言葉を意識したのは10年前の2013年。アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリーが公表した乳がん治療だった。母親が乳がんで命を落としたことをきっかけに自ら遺伝子検査を行い、発症率が高いことが判明したことから、予防のために両乳房を切除・再建手術を行った。日本でも大きく報じられ、遺伝カウセリングや遺伝子検査が広まるきっかけとなった。そして、ことし6月には遺伝情報に基づき患者に応じた治療を推進する「ゲノム医療法」が国会で成立し、遺伝医療に弾みがついた。

志賀町でゲノムの講演会が開かれたのも理由がある。2011年から金沢大学の予防医学による住民の健康の維持と増進に取り組むための調査研究が行われてきた。2019年度からは「スーパー予防医学検診」のプロジェクトが始まり、定点観測的にデータを収集し、さらに遺伝子検査など行い、個人に合わせた保健指導プログラムを開発している。講演会は調査に協力している住民へのフィードバックの意味を込めている。

冒頭のタイトルで講演したのは金沢大学附属病院遺伝診療部の渡邊淳部長=写真=。人体の細胞の中にはヒトの遺伝情報を保存しているDNAが含まれていて、DNAは細胞の中の染色体と呼ばれる物質の中で折りたたまれている。ヒトは父と母からそれぞれ1組の染色体のセット(22本の常染色体と1本の性染色体)をもらうので、1つの細胞には2セットの染色体が入っている。ただ、DNAは必ずしも安定した存在ではなく、さまざまな要因により変化し、病気の発症と関連するものは「ゲノム異常」とも呼ばれる。

冒頭のタイトルで講演したのは金沢大学附属病院遺伝診療部の渡邊淳部長=写真=。人体の細胞の中にはヒトの遺伝情報を保存しているDNAが含まれていて、DNAは細胞の中の染色体と呼ばれる物質の中で折りたたまれている。ヒトは父と母からそれぞれ1組の染色体のセット(22本の常染色体と1本の性染色体)をもらうので、1つの細胞には2セットの染色体が入っている。ただ、DNAは必ずしも安定した存在ではなく、さまざまな要因により変化し、病気の発症と関連するものは「ゲノム異常」とも呼ばれる。

遺伝子が関わる病気は多岐にわたる。がんや糖尿病などを含めると、およそ9割が生涯に何らかの遺伝性疾患に罹るとの説明があった。がんは遺伝すると思いがちだが、ゲノム異常で起きる病気と遺伝する病気はイコールではないこと、がんと遺伝に関しては正しく理解することが必要、と。ただ、患者が治療で医師から説明を受ける際、専門性の高い用語が使われることが多い。どう患者や家族に理解してもうらうのか。その取り組みの一つとして、「遺伝カウンセラー」の話があった。ゲノム医療を受ける患者と医師の間に立って、患者側を支援する人材だ。金沢大学では2021年度から遺伝カウンセラーの養成を行っている。

ゲノム医療では遺伝情報を調べることで患者の最適な治療薬の選択につながる。一方で、予め病気のリスクがわかるため、医療保険の加入や就職などで差別や不利益を受けることにもなりかねないので、医療側は徹底した情報管理が問われる、と。最後に、2002年のノーベル生理学・医学賞を受けたジョン・サルストン(イギリス)の言葉を引用して講演が締めくくられた。「人間の出発点となるゲノムは、各人にとっての制約ではなく、むしろ可能性ととらえるべきである」

⇒12日(木)午後・金沢の天気 はれ時々くもり

芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。道ばたのムクゲの花を馬がぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。中古車販売の「ビッグモーター」の店舗前の街路樹や植え込みのように、抜かれたり枯らされたりすることがないことを願う。

芭蕉の句がある。「道のべの木槿は馬にくはれけり」。道ばたのムクゲの花を馬がぱくりと食べた。芭蕉はその一瞬の出来事に驚いたかもしれない。花であっても、いつ何どき厄(やく)に会うかもしれない、と。中古車販売の「ビッグモーター」の店舗前の街路樹や植え込みのように、抜かれたり枯らされたりすることがないことを願う。 道路の対面には赤い花が咲いていた=写真・下=。ヒガンバナ(彼岸花)は割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。

道路の対面には赤い花が咲いていた=写真・下=。ヒガンバナ(彼岸花)は割と好きな花だ。ヒガンバナの花言葉は「悲しき思い出」「あきらめ」「独立」「情熱」。秋の彼岸に墓参りに行くと墓地のまわりに咲いていて、故人をつい思い出してしまう。「悲しき思い出」を誘う花だ。 学校、高校、大学があり、朝の登校時間だっただけに注意が呼びかけられた。

学校、高校、大学があり、朝の登校時間だっただけに注意が呼びかけられた。 金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。

金沢人のおでん好きは、「金沢おでん」の言葉もあるくらいだ。季節が深まるとさらにおでん好きが高じる。「かに面」だ。かに面は雌の香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ=写真・下=。季節限定の味でもある。資源保護のため香箱ガニの漁期が毎年11月6日から12月29日までと設定されている。 漁期が限定されているため、価格が跳ね上がっている。なにしろ、金沢のおでん屋に入ると、品書きにはこれだけが値段が記されておらず、「時価」としている店が多い。香箱ガニの大きさや、日々の仕入れ値で値段が異なるのだろう。去年1月におでん屋で食したかに面は2800円だった。それまで何度か同じ店に入ったことがあるが、数年前に比べ1000円ほどアップしていた。

漁期が限定されているため、価格が跳ね上がっている。なにしろ、金沢のおでん屋に入ると、品書きにはこれだけが値段が記されておらず、「時価」としている店が多い。香箱ガニの大きさや、日々の仕入れ値で値段が異なるのだろう。去年1月におでん屋で食したかに面は2800円だった。それまで何度か同じ店に入ったことがあるが、数年前に比べ1000円ほどアップしていた。  な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。

な空間が演出されている。保育園らしさが残る奥の遊戯場には塩を素材にした立体アートが据えられている。天空への階段のようなイメージだ。途中で壊れたように見える部分は作者が意図的に初めから崩したもので、今回の地震によるものではない。 青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。

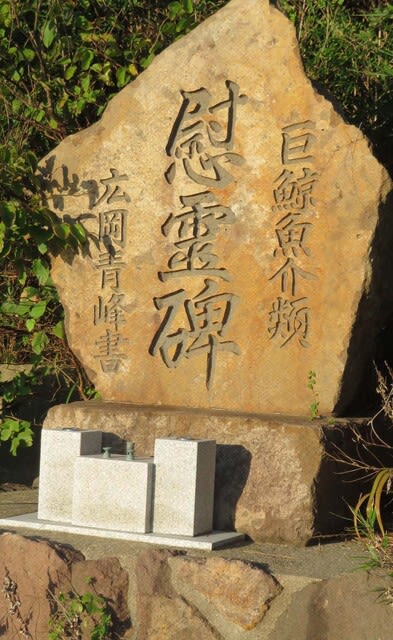

青と白のインスタレーション(空間構成)をまったく別の会場でも鑑賞した。リアス式海岸の特徴的な、海に突き出た鰐崎(わんざき)海岸。ここに石彫作家、奥村浩之氏の作品『風と波』(2023年制作)がある=写真・中=。25㌧の石灰岩を加工した作品。よく見ると、造形部分と自然石の部分が混在している。最初は塩の塊(かたまり)かと勘違いしたほど白く、そして青空と紺碧の海に見事に映える。そして、夕日に染まればまったく別の作品に見えるかもしれない。 作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。

作品の周囲を見渡すと「巨鯨魚介慰霊碑」がある=写真・下=。「鯨一頭捕れれば七浦潤し」とのことわざがあるように、浜に漂着したクジラは漁村に幸をもたらした。説明板には、明治から昭和にかけて、シロナガスクジラなどが岩場に漂着し、それに感謝する碑と記されている。海の生き物に感謝する能登の人たちの心根のやさしさだろうか。 このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。

このレストランですごさを感じるのは一見して鉄骨を感じさせる構造だが、よく見るとすべて木製だ。公式ガイドブックによると、ヒノキの木を圧縮して強度を上げた木材を、鉄骨などで用いられる「トラス構造」で設計した、日本初の建造物となっている。日本海の強風に耐えるため本来は鉄骨構造が必要なのかもしれないが、それでは芸術祭にふさわしくない。そこで、鉄骨のような形状をした木製という稀にみる構造体になった。これもアートだ。 に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。

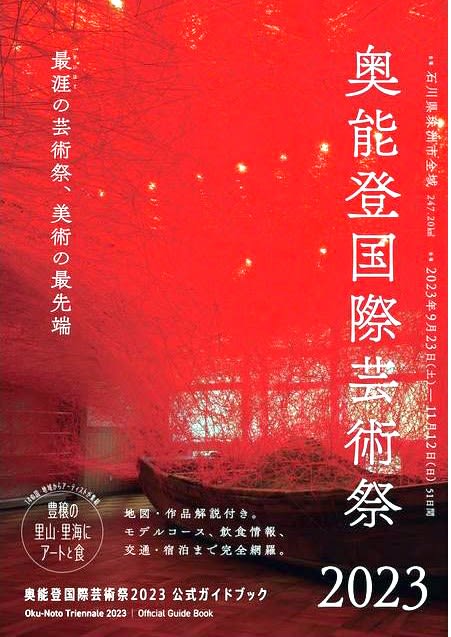

に避難所用の「間仕切り」を公民館に設置した。現地で見学させてもらったが、ダンボール製の簡単な間仕切りだが、透けないカーテン布が張られ、プライバシーがしっかりと確保されていた。 きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。

きのう24日に日帰りで会場を何ヵ所か訪れた。奥能登国際芸術祭の公式ガイドブックの表紙=写真・上=を飾っているのが、ドイツ・ベルリン在住のアーティスト、塩田千春氏の作品『時を運ぶ船』。「奥能登国際芸術祭2017」に制作されたが、芸術祭と言えばこの作品を思い浮かべるほど、シンボルのような存在感のある作品だ。塩砂を運ぶ舟から噴き出すように赤いアクリルの毛糸が網状に張り巡らされた空間。赤い毛糸は毛細血管のようにも見え、まるで母体の子宮の中の胎盤のようでもある。 ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。

ら塩づくりを命じられ、出征を免れた。戦争で多くの友が命を落とし、その浜士は「命ある限り塩田を守る」と決意する。戦後、珠洲では浜士はたった一人となったが伝統の製塩技法を守り抜き、その後の塩田復興に大きく貢献した。技と時を背負い生き抜いた浜士の人生ドラマに塩田氏の創作意欲が着火したのだという。それにしてもこの膨大な数のアクリルの毛糸には圧倒される。 この痛みの原因は「帯状疱疹」。7月31日に皮膚科医院で知らされた病名だった。左足の太もも(大腿)の裏あたりが一面に赤く腫れているのに気づいて医院に行った。医師の説明では、小さいときの「水ぼうそう」と同じウイルスが加齢とともに帯状疱疹となって現れる病気で、50歳代から80歳までに3人に1人は発症するということだった。発症する体の部位は右か左どのどちらかで、顔面や胸部、腹部、足の太ももなどさまざまという。そのとき、医師から尋ねられたのは「痛みが走りませんか」ということだった。このときは、痛みはまったくなく、どちらかと言えば痒(かゆ)みが少々あった。塗り薬など処方してもらった。

この痛みの原因は「帯状疱疹」。7月31日に皮膚科医院で知らされた病名だった。左足の太もも(大腿)の裏あたりが一面に赤く腫れているのに気づいて医院に行った。医師の説明では、小さいときの「水ぼうそう」と同じウイルスが加齢とともに帯状疱疹となって現れる病気で、50歳代から80歳までに3人に1人は発症するということだった。発症する体の部位は右か左どのどちらかで、顔面や胸部、腹部、足の太ももなどさまざまという。そのとき、医師から尋ねられたのは「痛みが走りませんか」ということだった。このときは、痛みはまったくなく、どちらかと言えば痒(かゆ)みが少々あった。塗り薬など処方してもらった。 石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。

石川県内の21の大学・短大などで構成する「大学コンソーシアム石川」のシティカレッジ授業(7月29日)で、泉谷氏の講義=写真・上=を聴講した。テーマは「さいはての地域経営」。その中で泉谷氏は芸術祭の開催意義について述べていた。 とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。

とめぐりすると、同時に珠洲という土地柄も理解できる。これが移住を促すチャンスにもなっている。 2020年にユネスコ無形文化遺産にも登録されている。

2020年にユネスコ無形文化遺産にも登録されている。