☆10月26日「どぶろくの日」たかがどぶろく、されどどぶろく

神事に捧げるどぶろくを造る神社は全国で30社ほどといわれる。能登半島でも3社が連綿とどぶろくを造っている。天日陰(あめひかげ)比咩神社は12月5日の新嘗祭で、能登部神社は11月の神事「ばっこ祭り」でそれぞれどぶろくをお神酒としてして参拝者に振る舞っている。また、能登比咩神社は、神社の御祭神が能登を訪れた神々を「ひえ粥(がゆ)」とどぶろくでもてなしたという言い伝えがあり、造り続けている。この3社は半島の中ほどにある中能登町にある。町の観光協会ではこの地こそ能登のどぶろくの発祥地として、「どぶろくルーツ展」(来月1日から26日)を初めて開催する。

その前哨戦としてきょう「10月26日」に「どぶろく利き酒交流会」が神社で開催された。「10月26日」は数字の語呂合わせで「どぶろくの日」とされている。どぶろくファンが金沢などから30人余り集まり、利き酒を行った。会場には石川県のほか、富山県と和歌山県の計14種類のどぶろくが用意されていた。中能登町は9年前の2014年に「どぶろく特区」に認定されていて、3つの神社のほかに民宿や飲食 店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。

店を営む農家がどぶろくを造っている。無農薬のコメを原料として使う生産者の話を聞きながら、どぶろくファンたちは飲み比べを行っていた。

どぶろくファンの中で女性が目立った。金沢から訪れた女性から話を聞いた。どぶろくを飲むきっかけは、この酒が、ふくよかなつやつやした美肌になると聞いてからだとか。どぶろくの旨味成分であるタンパク質「アルファ-EG」が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があるのだという。

どぶろくは蒸した酒米に麹と水を混ぜ、熟成させた酒。ろ過はしないため白く濁り、昔から「濁り酒」とも呼ばれている。どぶろくは簡単に造ることはできるが、明治時代にできた酒税法によって、自家での醸造酒の製造を禁止され、現在でも一般家庭では法律上造れない。

これも会場で生産者の一人から聞いた話だが、構造改革特区制度を活用した「どぶろく特区」が全国の市町村で増えている。生産者は、農家レストランや民宿を経営する農家が酒造免許を得てどぶろくを造ること決まりとなっている。ご当地の観光資源や「ふるさと納税」の返礼品として活用されていて、全国的にどぶろくブームになっているのだとか。

冒頭で紹介した中能登町の観光協会が主催する「どぶろくルーツ展」では来月18日に町の3つの「どぶろく神社」をめぐり、生産者を訪ねる「どぶろくツアー」(定員25人)を企画したところ、全国から希望者が集まり、ほぼ満員の状態とか。「たかがどぶろく、されどどぶろく」。確かにブームが起きているのかもしれない。(※写真は、中能登町の天日陰比咩神社のどぶろく藏で)

⇒26日(木)夜・金沢の天気 くもり

そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。

そんなことを思いながらじっと眺めていると店主が声をかけてきた。「マツタケどうですか」と。「さすがマツタケ、値が張ってますね」と答えると、すかさず「2000円ほどおまけしますよ」と。店主の話によると、能登は石川県内のマツタケの産地で、ことしはよく採れていて、価格は昨年より少々下がっているという。奮発して買おうかとも思いがよぎったが、別件で用事があり途中で立ち寄った近江町市場だったので、買わずに店先を離れた。 能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。

能登の人たちは、マツタケとコノミタケをコケと呼び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。能登の人たちのコケへの思い入れはそれほど強い。能登で愛されるコノミタケだが、これは能登独特の呼び名だ。金沢大学の研究員が分類学的に調査をしたところ、ホウキタケの一種でかつて薪炭林として利用されてきたコナラやミズナラ林などの二次林に多く発生していることが分かった。 街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。

街の看板文字は独特だ。刃物の店は尖った感じの文字に、ホビーの店は丸みを出して楽しそうな=写真・上=。地元の人々にとっては見慣れたものかも知れないが、文字そのものが土地の風土になじんで個性が光る。 能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして

能登半島は土地柄、地味なイメージだが、祭りのときは派手な衣装をまとって祭りのメイン行事でもあるキリコを担ぐ。珠洲ではその衣装をドテラと呼ぶ。これを男衆が着て、キリコを担いで街中を練り歩く。ベネズエラ出身のドイツのアーティスト、ソル・カレロ氏はかつて祭りの衣装などを扱っていた衣料店をリノベーションオして、作品として仕上げた。『La tienda Maeno』。いくつかの作品の中で目立つのが、壁に掲げられたドテラと床のカラフルな色のペインティングだ=写真・中=。特定の場所の特性を活かして 制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。

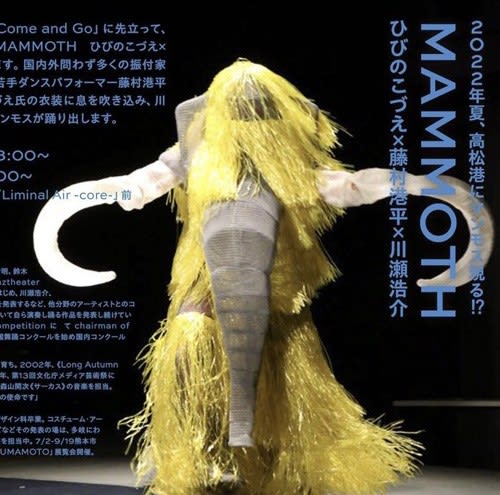

制作する表現を「サイト・スペシフィック・アート」というそうだ。この作品はまさに珠洲の祭り文化と衣装店から構想を得て、表現したものではないだろうか。 最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。

最初のステージは『MAMMOTH(マンモス)』。コスチューム・アーティストのひびのこづえ氏、ダンス・パフォーマー藤村港平氏、そして音楽は川瀬浩介氏の3人の演出によるダンス・パフォーマンスだ。会場は旧・保育所の芝生の屋外ステージを予定していたが、この日は雨模様ということで、施設の中の体育広場で催された。 マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより)

マンモスを似せたコスチュームで藤村氏が現れ、観客をなでたり、脅かしたりと観客と絡みながら会場を歩き回る。ダンス・パフォーマンスは、マンモスの生きた時代から現代までの長い歴史を、衣装を替えながらダイナミックに、そして繊細にダンスで表現していく。滅びと再生、続く未来に人の姿はどうあるべきなのか、そんなことを感じさせる空気感がステージに漂う。それにしても、奇妙であり大胆なダンス・パフォーマンスだった。(※写真・上は旧保育所のステージ、写真・下はマンモスの衣装=出演中の撮影は禁止とされおり、写真は藤村港平氏ツイッターより) で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。

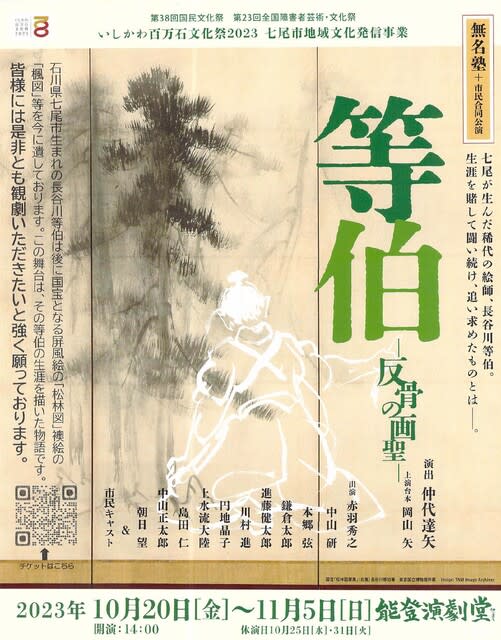

で行われた=写真・下=。地元珠洲にある自然音や人の棲む生活音、出来事や昔の話など人の声を集め、それらを切り取って表現化している。『おくのとのきおく』は漢字で表記すれば「奥能登の記憶」。 聖~」がきょうから七尾市にある能登演劇堂で上演されている。無名塾と市民キャストによる合同公演で、演出は仲代達矢氏だ。さっそく鑑賞に行った。(※写真は、国宝「松林図屏風」・出展・国立文化財機構所蔵品統合検索システムより)

聖~」がきょうから七尾市にある能登演劇堂で上演されている。無名塾と市民キャストによる合同公演で、演出は仲代達矢氏だ。さっそく鑑賞に行った。(※写真は、国宝「松林図屏風」・出展・国立文化財機構所蔵品統合検索システムより) 感想から先に言えば、京都で画壇の一大勢力となっていた狩野永徳らの狩野派に、能登からやってきた等伯が挑み、名刹の障壁画や天井絵などを手掛けて狩野派の壁を破っていく。下剋上の戦いを制したかと思ったときに、親交があった千利休が切腹を余儀なくされ、跡継ぎの長男・久蔵が病で亡くなる。その後に古里である能登の風景の「松林図屏風」を渾身の想いで描く。「松林図」に等伯が込めた想いとは何だったのか。強風に耐えて細く立ちすくむ能登のクロマツの林に、等伯は自らの心を重ねたのだろうか。等伯の人生ドラマはここで終わる。

感想から先に言えば、京都で画壇の一大勢力となっていた狩野永徳らの狩野派に、能登からやってきた等伯が挑み、名刹の障壁画や天井絵などを手掛けて狩野派の壁を破っていく。下剋上の戦いを制したかと思ったときに、親交があった千利休が切腹を余儀なくされ、跡継ぎの長男・久蔵が病で亡くなる。その後に古里である能登の風景の「松林図屏風」を渾身の想いで描く。「松林図」に等伯が込めた想いとは何だったのか。強風に耐えて細く立ちすくむ能登のクロマツの林に、等伯は自らの心を重ねたのだろうか。等伯の人生ドラマはここで終わる。 作品を眺めていると、「わざわざ山里まで来ていただきありがとうございます」と声を掛けられた。制作に携わった者だと言うので、名刺をいただいた。すると、小山真徳氏本人だった。作品制作の話になった。丸木舟も観音像などの木彫も珠洲に滞在しながら製材所で制作したのだという。

作品を眺めていると、「わざわざ山里まで来ていただきありがとうございます」と声を掛けられた。制作に携わった者だと言うので、名刺をいただいた。すると、小山真徳氏本人だった。作品制作の話になった。丸木舟も観音像などの木彫も珠洲に滞在しながら製材所で制作したのだという。 小山氏が作成した小冊子「ボトルシップ」を読むと、海岸に流れ着く生き物たちの遺骸を「砂浜の葬列」と表現している。太古の昔からこの能登半島に数知れない生き物たちの遺骸が漂着した。小山氏の言葉のニュアンスから、そうした生き物たちを歴史を超えて弔いたいのではないかと感じた。そう考えると、ボトルシップに観音像があることが理解できる。ただ、その確認の質問をするのを失した。

小山氏が作成した小冊子「ボトルシップ」を読むと、海岸に流れ着く生き物たちの遺骸を「砂浜の葬列」と表現している。太古の昔からこの能登半島に数知れない生き物たちの遺骸が漂着した。小山氏の言葉のニュアンスから、そうした生き物たちを歴史を超えて弔いたいのではないかと感じた。そう考えると、ボトルシップに観音像があることが理解できる。ただ、その確認の質問をするのを失した。 作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。

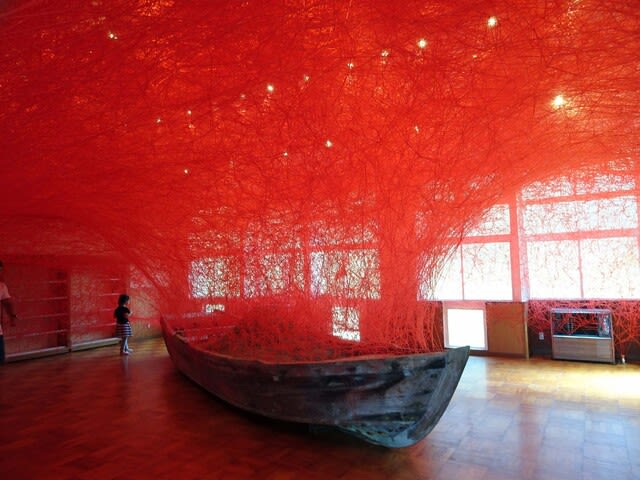

作品『漂移する風景』(リュウ・ジャンファ=中国)=写真・上=。珠洲焼は室町時代から地域の生業として焼かれ、中世日本を代表する焼き物として知られていた。そこで、作者は中国の第一の陶都・景徳鎮から取り寄せた磁器の破片と、珠洲焼の破片を混在させ、大陸との交流や文化のあり方を問う作品として仕上げた。2017年の第一回芸術祭では、海から流れ着いたかのように見附島近くの海岸に並べられ、第二回からは珠洲焼資料館に場所を移して恒久設置されている。 塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。

塩づくりも当地の生業の一つ。このブログのシリーズの初回で取り上げた作品『時を運ぶ船』(塩田千春氏=日本/ドイツ)=写真・中=は公式ガイドブックの表紙を飾るなどシンボル的な作品だ。この作品も2017年の第一回芸術祭で制作されたものだが、観賞するたびに感動を覚える。 珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。

珠洲の塩田復興に大きく貢献することになる。技と時を背負い生き抜いた人生のドラマに、作者・塩田千春の創作意欲が着火したのだという。会場のボランティアガイドから聞いた話だ。 の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。

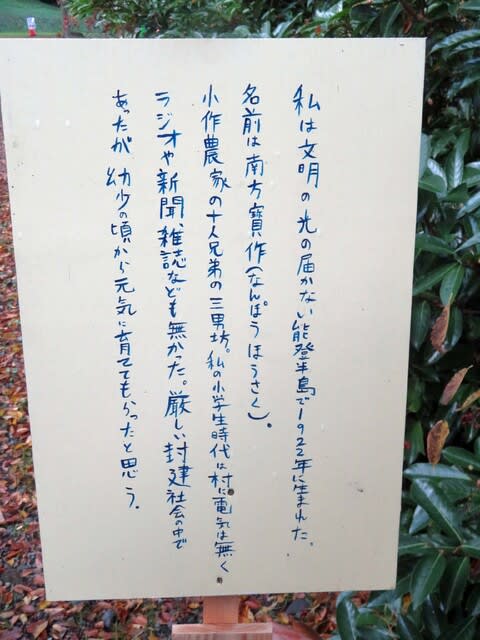

の作品ナンバーの立て札に注意書きがあり、「暗くなってからの鑑賞は危険です」「猪に出会ったら静かにその場を離れましょう」などと書かれてあり、少し緊張感が走る。 を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。

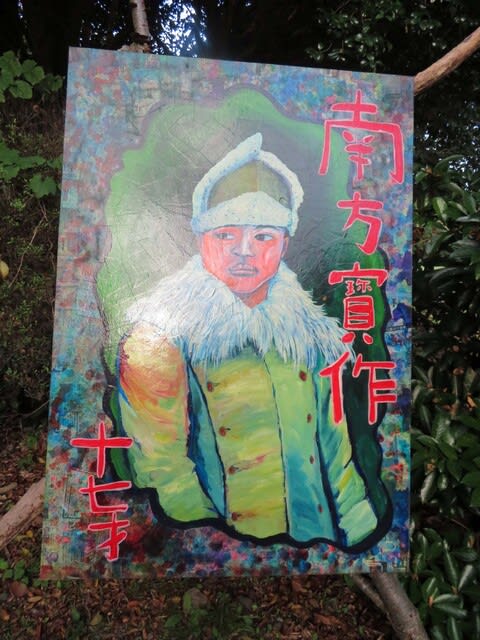

を鑑賞していると、いつの間にか時間が経って辺りが暗くなるのではと気にしながら読んでいく。 作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」

作品はそのときの南方寳作の気持ちを綴っている。「満州で生活し、厳冬の経験がある私はこれから急激な寒気が訪れる満州のことを思うととても不安になった。無事帰国できることを祈るのみ。満蒙開拓の夢も軍人としての地位も、敗戦と共に遥か遠い雲の彼方へ消え失せた」 漁網の内側にキラキラとカラフルに光るものがあり、床に影が投影されている。よく見ると、酒瓶などのガラスの破片だ。説明書によると、作者は珠洲市の海岸に打ち寄せられているガラス類の破片を集めて作品に仕上げた。使われなくなった漁網、そして破片となったガラスを見事にアート作品として再生した。倉庫の外観はさびたトタンだ。中に入ると、異次元の世界に迷い込んだような錯覚に陥る。不思議な芸術空間ではある。

漁網の内側にキラキラとカラフルに光るものがあり、床に影が投影されている。よく見ると、酒瓶などのガラスの破片だ。説明書によると、作者は珠洲市の海岸に打ち寄せられているガラス類の破片を集めて作品に仕上げた。使われなくなった漁網、そして破片となったガラスを見事にアート作品として再生した。倉庫の外観はさびたトタンだ。中に入ると、異次元の世界に迷い込んだような錯覚に陥る。不思議な芸術空間ではある。 薄暗い古民家の奥に進むと、和室の中央に朱漆と黒漆がまじりあったような立体作品が浮かぶ。作品名『触生』は田中信行氏(日本)の作品=写真・中=。部屋の中に入って見ることはできないが、漆の強い存在感が引き立っている。漆は英語で「japan」と呼ばれるように縄文時代から日本人は重宝してきた。作者はその漆と人のつながりの原点を描き出そうとしているのではないだろうか、と直感した。

薄暗い古民家の奥に進むと、和室の中央に朱漆と黒漆がまじりあったような立体作品が浮かぶ。作品名『触生』は田中信行氏(日本)の作品=写真・中=。部屋の中に入って見ることはできないが、漆の強い存在感が引き立っている。漆は英語で「japan」と呼ばれるように縄文時代から日本人は重宝してきた。作者はその漆と人のつながりの原点を描き出そうとしているのではないだろうか、と直感した。 は、鑑賞者を漆黒の闇に吸い込むかのように、日常と非日常の境界として空間に存在する」

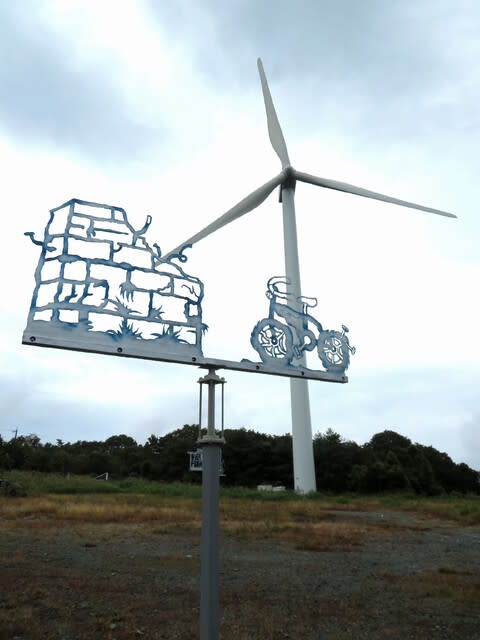

は、鑑賞者を漆黒の闇に吸い込むかのように、日常と非日常の境界として空間に存在する」 島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。

島の沿岸部、特に北側と西側は年間の平均風速が6㍍/秒を超え、一部には平均8㍍/秒の強風が吹く場所もあり、風力発電には最適の立地条件なのだ。 その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。

その風車の下には作品の5点が設置されていた。風の動きによって動く風向計のようなもの、いわゆる「風見鶏」だ。上の写真は自転車と道路の崖をイメージした作品。風が出ると風車と風見鶏がいっしょに風に向って動き出す。そう考えると、風車も巨大な風見鶏のようだ。  柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。

柱の網が振動して、下の酒タンクが共鳴してハープのように風の音を響かせる。まるで空の音色だ。珠洲の対岸にあるのはロシアのウラジオストクなので、作者は「大陸からの風で鳴る」との想いを込めているようだ。