☆「たかがどぶろく、されどどぶろく 」 ブームの背景を読む

きょう、能登半島の中能登町で開催された「どぶろく宣言」セレモニーというイベントに参加した。どぶろくは蒸した酒米に麹と水を混ぜ、熟成させた酒。ろ過はしないため白く濁り、昔から「濁り酒」とも呼ばれている。簡単に造ることはできるが、明治時代にできた酒税法によって自家での醸造酒の製造を禁止されいて、現在でも一般家庭で法律上は造れない。

そのどぶろくが全国的にちょっとしたブームになっている。構造改革特区制度を活用した「どぶろく特区」が全国の市町村で増えている。特区では、農家レストランや民宿を経営する農家が酒造免許を得て造ることができる。ご当地の観光資源や「ふるさと納税」の返礼品として活用されている。

もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。

もう一つブームの背景となっているが美容効果だ。どぶろくの旨味成分である「アルファ-EG」というタンパク質が皮膚のコラーゲン量を増やすという作用があり、ふくよかなつやつやした美肌になるという。冒頭の「どぶろく宣言」のイベントでも、どぶろくを愛用している地元の画家、書家、フードコ-ディネーターの女性3人が「どぶろく美容トーク」と題して、その効果について語った=写真=。会場には女性も多く訪れ、熱心に話を聴いていた。

イベントを主催した町の観光協会どぶろく地域おこし推進プロジェクトでは、「アルファ-EG」が皮膚のコラーゲン量を増やすことを学術的に実証した金沢工業大学バイオ・化学部応用バイオ学科の研究者を招いてセミナーを開催するなど、どぶろくと美容効果をアピールしている。

そもそもなぜ中能登町が熱心にどぶろくを発信しているのか。もともと、全国の神社では稲作の収穫を神に感謝する新嘗祭などの神事でお神酒として造られてきた、伝統の酒でもある。現在も全国30社余りで連綿と造り続けていて、北陸で4社、そのうちの3社が中能登町にある。町はどぶろく特区にも認定されていて、こうしたどぶろくの伝統を地方創生に活かせないかと活気づいている。

2025年1月には全国どぶろく研究大会の誘致が決まり、全国80銘柄のどぶろくを集めて飲み比べのイベントなど開催するようだ。どぶろくは酒マニアのおじさんの酒というイメージがあるかもしれないが、ここまでくると能登の新たな地域資源として応援したいという気持ちになる。「たかがどぶろく、されどどぶろく」 どぶろくの新たな一面だ。

⇒12日(火)夜・金沢の天気 くもり

金沢市は11月を「金沢・建築月間」と定めていて、伊東氏の講演はその一環。テーマは「人と自然が繋がる建築」。講演は、竪穴式住居などの自然と一体化した建物の紹介から始まった。その竪穴式住居は農耕の進展とともに、人間に上下関係などの社会秩序が生まれ、建物も幾何学的なものになっていった。伊東氏は強調した。「日本の伝統的な建築は自然と親密な関係を保ってきた。しかし、近代主義的な建築は自然との乖離を深めている。私の求める新しい建築は近代主義建築の先に自然との親しい関係を回復することである」

金沢市は11月を「金沢・建築月間」と定めていて、伊東氏の講演はその一環。テーマは「人と自然が繋がる建築」。講演は、竪穴式住居などの自然と一体化した建物の紹介から始まった。その竪穴式住居は農耕の進展とともに、人間に上下関係などの社会秩序が生まれ、建物も幾何学的なものになっていった。伊東氏は強調した。「日本の伝統的な建築は自然と親密な関係を保ってきた。しかし、近代主義的な建築は自然との乖離を深めている。私の求める新しい建築は近代主義建築の先に自然との親しい関係を回復することである」 自然との関係性を建築に活かした事例がいくつか紹介された。その一つが岐阜市の「みんなの森・ぎふメディアコスモス」(2015年完成)。自然エネルギーを最大限活用し、消費エネルギーを2分の1にした建築だ。天井から「グローブ」という傘のようなものがぶら下がっている=写真・中、みんなの森・ぎふメディアコスモス公式サイトより=。グローブは全部で11あり、仕切りを造ることなく、自然とブースごとで空間が分けられるカタチとなっている。グローブは白い素材で作られていて、日中に天井から入って来た光を、図書館内に分散させるという働きがある。そうすることで、照明に使用するエネルギーを削減する仕組みになっている。

自然との関係性を建築に活かした事例がいくつか紹介された。その一つが岐阜市の「みんなの森・ぎふメディアコスモス」(2015年完成)。自然エネルギーを最大限活用し、消費エネルギーを2分の1にした建築だ。天井から「グローブ」という傘のようなものがぶら下がっている=写真・中、みんなの森・ぎふメディアコスモス公式サイトより=。グローブは全部で11あり、仕切りを造ることなく、自然とブースごとで空間が分けられるカタチとなっている。グローブは白い素材で作られていて、日中に天井から入って来た光を、図書館内に分散させるという働きがある。そうすることで、照明に使用するエネルギーを削減する仕組みになっている。 伊東氏の講演で印象に残った言葉は、人が建築物をつくる理由について。「人に生きる力を与える」「人と人を結ぶ」「心の安らぎを得る」「快適さを保証する」「身を護る」。建築の価値や意義はじつに多様なのだと知った。スライドで「多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)」(2005年完成)が映し出された。空と周囲と調和した建物空間があり、外から中が見える。このような建物の中で読書をしたいとだれもが心を動かすかもしれない。(※写真・下は多摩美術大学公式サイトより)

伊東氏の講演で印象に残った言葉は、人が建築物をつくる理由について。「人に生きる力を与える」「人と人を結ぶ」「心の安らぎを得る」「快適さを保証する」「身を護る」。建築の価値や意義はじつに多様なのだと知った。スライドで「多摩美術大学図書館(八王子キャンパス)」(2005年完成)が映し出された。空と周囲と調和した建物空間があり、外から中が見える。このような建物の中で読書をしたいとだれもが心を動かすかもしれない。(※写真・下は多摩美術大学公式サイトより) 中でもよく見かけるのがクサギカメムシ。体長13㍉から18㍉。臭木(クサギ)につくカメムシとして知られ、果樹類・豆類・野菜類を吸汁するなど食性は幅広い。体色は暗褐色で、不規則な小斑点があり、ポピュラーな種類。暖地では年2回産卵。越冬場所を求めて屋内に集団で侵入する(※アース製薬公式サイト「害虫なるほど知恵袋」より、写真も)。

中でもよく見かけるのがクサギカメムシ。体長13㍉から18㍉。臭木(クサギ)につくカメムシとして知られ、果樹類・豆類・野菜類を吸汁するなど食性は幅広い。体色は暗褐色で、不規則な小斑点があり、ポピュラーな種類。暖地では年2回産卵。越冬場所を求めて屋内に集団で侵入する(※アース製薬公式サイト「害虫なるほど知恵袋」より、写真も)。 金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。

金沢に住む者にとって、冬の訪れを告げるのは何と言っても兼六園の「雪吊り」ではないだろうか。毎年11月1日から雪吊りが始まり、唐崎松(からさきのまつ)などの名木に施される=写真、撮影は去年11月=。木の横にモウソウ竹の芯(しん)柱を立て、柱の先頭から縄をたらして枝を吊る。まるで天を突くような円錐状の雪吊りはアートのようにも見える。 能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。

能登半島は川がない地域も多く、農業用水を確保するために中山間地に「ため池」が造成されてきた。その数は2000もあるとされ、中には中世の荘園制度で開発された歴史あるため池も各地に存在する。コハクチョウや国指定天然記念物オオヒシクイなどがため池や周辺の水田を餌場として飛来する。ため池や田んぼは水鳥たちの楽園でもある。越冬のためにシベリアから飛来したコハクチョウたちは3月になると北へ帰って行く。 珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。

珠洲の海岸を歩くとクロマツ林が所々に広がっている=写真・中=。日本海の強風に耐え細く立ちすくむクロマツを眺めていると、逆境に耐え忍ぶ自然の姿にむしろ寂寥感を感じてしまう。この能登の海岸のクロマツ林を描いたとされるのが長谷川等伯の国宝「松林図屏風」。もやに覆われ、松林がかすんで見える傑作である。 とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。

とメールが届いた。そこで、能登半島の中ほどにある七尾市中島地区の民家の外観を撮ったものがあったので載せてみた=写真・下=。この風景は、金沢と能登半島を結ぶ自動車専用道路「のと里山海道」の横田インター付近に見え、移動中の車中から横目で眺めることができる。 白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。

白い砂利石を利用して、道が複雑につながる。ここは歩けるのだが、作品を鑑賞にきた人の多くは見附島と迷路のような白い道をセットで眺めている。歩いている人は少ない。ガイドブックによると、この道は世界各地で起きたデモ行進の痕跡をトレースしたものだという。確かに、道はまっすぐであったりくねくね横に逸れたりと、確かに複雑に動くデモ隊の行進のようなルートだ。それが妙に見附島につながっているようにも見え、過去と現在がつながったような、複雑で面白い風景を描いている。 て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。

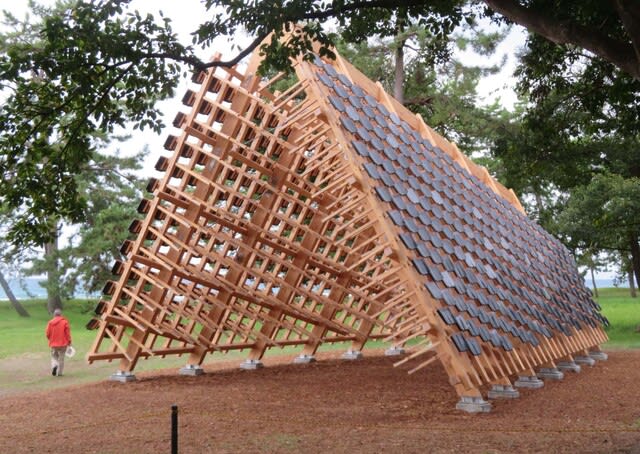

て 漕ぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり」。748年、越中国司だった家持は能登を巡行した。最後の訪問地だった珠洲では、朝から船に乗って出発し、越中国府に到着したときは夜だったという歌だ。当時は大陸の渤海からの使節団が能登をルートに奈良朝廷を訪れており、日本海の荒波を乗り切る造船技術が能登では発達していたとされる。家持が乗った船も時代の最先端の船ではなかったのかと想像する。 アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。

アーティストたちはどのようなイメージを描いてこの作品を制作したのだろうか。公式ガイドブックによると、家は記憶を集めるエネルギーの象徴と考え、「集まることはチカラになる」をコンセプトにしているという。その家の象徴が瓦なのだ。能登の家々を見渡しても、瓦が整っている家は住んでいる人がいる。瓦が割れていたり朽ちている家は廃家だと分かる。瓦を通して家の状況だけでなく、地域の人口減少や産業などの実情が分かる。 かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。

かつて珠洲市は養蚕業が盛んだった。昭和40年代から国の事業で国営パイロット開拓事業が進められ、農地開拓では蚕の飼料となる桑畑が広がっていた。その後、養蚕業は下火になる。梅田哲也氏の作品『遠のく』はかつての養蚕飼育所で使われていた道具などをテーマにしている。 ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。

ガイドブックによると、作者は45度の角度で空からの光を集めて反射する送受信機のような彫刻作品『Infinity』を2001年からシリ-ズで創っていて、木ノ浦海岸で3点を制作した。写真はInfinity 41にあたる。たしかに、作品の向こうに見える岬と交信しているようにも感じられ、SFっぽいイメージが面白い。能登半島にはUFO伝説もあり、作者はその話を聞いて、この作品を喜んで創ったのかもしれない。 下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。

下の漁港に音楽家、小野龍一氏の作品『アイオロスの広場』=写真・下=がある。かつて保育所で使われていたアップライトのピアノ。ピアノから伸びたワイヤーに触れると音が鳴る。そして、ピアノは自然の風で音を鳴らすエオリアンハープになっていて、さいはての漁港からの風が音となって奏でられる。 友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。

友人が「食いたい」と言っている「かに面」は、カニの解禁と同時に、これも季節の味となる「金沢おでん」の逸品だ。香箱ガニの身と内子、外子などを一度甲羅から外して詰め直したものを蒸し上げておでんのだし汁で味付けするという、かなり手の込んだものだ。 時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。

時的に強烈な寒波が来て大雪になったこともある。暖冬の予報があったとしても、大雪への備えは例年通りというのが北陸に住む者の心構えだ。