★海外22ヵ国に酒の旨み伝える能登杜氏・農口尚彦氏 ユネスコ文化遺産で存在感

日本酒や焼酎など日本の歴史と伝統的に育まれた酒造りについて、文化庁の申請を受けたユネスコの評価機関が無形文化遺産に登録することがふさわしいとする勧告をまとめ発表した(今月5日付・メディア各社の報道)。12月2日からパラグアイで開かれる政府間委員会で登録が正式に決まる。このニュースを読んで、思い浮かべたのが酒造りに励む能登杜氏、農口尚彦氏の姿だった。御年91歳で現役の杜氏だ。ユネスコ無形文化遺産の登録と農口氏の姿を連想したのは、ひょっとして農口氏の酒がユネスコ無形文化遺産の登録に貢献しているのではないかと頭にひらめいたからだ。

農口杜氏の酒造りは日本酒ファンからは「酒造りの神様」、地元石川では「能登杜氏の四天王」と尊敬される。「山廃(やまはい)仕込み」を復活させた「現代の名工」でもある。その神業はNHK番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』(2010年3月)で紹介された。能登半島の北側の能登町生まれ。16歳から酒蔵に入った。農口氏自身はまったくの下戸(げこ)で酒が飲めない。その分、飲む人の話をよく聴く。日本酒通だけでなく、学生や女性、そして海外から訪れた人からの客観的な評価に率直に耳を傾ける。それをまとめたノートは膨大な数に上る。まるで研究者のような姿勢で酒造りと向き合う姿に、オーナー(共同出資者)は酒蔵を「農口尚彦研究所」と名付けた。

石川県小松市の里山にある農口尚彦研究所をこれまで何度か訪れた。直近では2022年12月だった。高齢ながら酒蔵の中をきびきびと動き回る姿やその腕の太さを見れば、いかに屈強な仕事人であるかが理解できる。農口氏と初めてお会いしたのは2009年だった。自身が金沢大学で教員をしていたときで、担当していた地域学の講義科目の非常勤講師として酒造りをテーマに講義をお願いした。それから3年連続で講義をいただいた。毎回自ら醸造した酒を持参され、講義の終わりには学生にテイスティングしてもらい、学生たちの感想に熱心に耳を傾けていた=写真=。

石川県小松市の里山にある農口尚彦研究所をこれまで何度か訪れた。直近では2022年12月だった。高齢ながら酒蔵の中をきびきびと動き回る姿やその腕の太さを見れば、いかに屈強な仕事人であるかが理解できる。農口氏と初めてお会いしたのは2009年だった。自身が金沢大学で教員をしていたときで、担当していた地域学の講義科目の非常勤講師として酒造りをテーマに講義をお願いした。それから3年連続で講義をいただいた。毎回自ら醸造した酒を持参され、講義の終わりには学生にテイスティングしてもらい、学生たちの感想に熱心に耳を傾けていた=写真=。

本題に入る。農口氏がユネスコ無形文化遺産の登録に貢献しているのではと思いついたのは農口氏のこの言葉だった。「ブルゴーニュワインのロマネ・コンティをイメージして造っているんだよ」。その説明を求めると、「のど越しのキレと含み香、果実味がある軽やかな酒。そんな酒は和食はもとより洋食に合う。食中酒やね」と。洋食に出す日本酒を意識して造っているというのだ。確かに、農口杜氏の山廃仕込み無濾過生原酒は銀座や金沢だけではなく、パリ、ニューヨークなど世界中にファンがいて、すでに22ヵ国に輸出されている。「世界に通じる酒を造りたいと思いこの歳になって頑張っております」。この話を聞いたのは2017年だったので、7年前のことだ。

酒が飲めなくてもロマネ・コンティの価値を学び知り、「日本酒のロマネ・コンティ」を目指して酒造りに励む農口氏。いま日本酒は世界的なブームを呼んでいると報道されている。このブームの火付け役の一人はひょっとして農口氏ではないだろうか。時代感覚を意識した酒造り、世界で求められる味わいの探究、農口杜氏の仕事の流儀は尽きない。

⇒8日(金)夜・金沢の天気 はれ

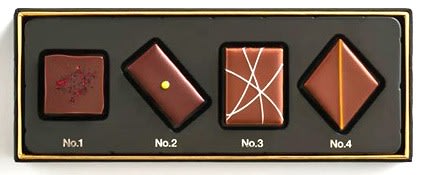

ドタブレット(金賞)を受賞した。今回の受賞で8回連続の最高位受賞となる(10月31日付・「㈱アーシュ・ツジグチ」ニュースリリースより)。

ドタブレット(金賞)を受賞した。今回の受賞で8回連続の最高位受賞となる(10月31日付・「㈱アーシュ・ツジグチ」ニュースリリースより)。 のふきのとうのガナッシュを重ねて」(同)とある。このブログで何度か紹介したように、辻口氏は能登半島の七尾市の出身。鳥居醤油は同市にある老舗だ。なので辻口氏にとっては天然仕込みの伝統の味なのだろう。

のふきのとうのガナッシュを重ねて」(同)とある。このブログで何度か紹介したように、辻口氏は能登半島の七尾市の出身。鳥居醤油は同市にある老舗だ。なので辻口氏にとっては天然仕込みの伝統の味なのだろう。 び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。一般的には「においマツタケ、あじシメジ」と称されるが、能登では「においマツタケ、あじコノミタケ」だ。(※写真は大皿に盛られたキノコ。左がマツタケ、右がコノミタケ)

び、それ以外はゾウゴケ(雑ゴケ)と呼んで区別している。一般的には「においマツタケ、あじシメジ」と称されるが、能登では「においマツタケ、あじコノミタケ」だ。(※写真は大皿に盛られたキノコ。左がマツタケ、右がコノミタケ) 今回ミュージアムを訪れたのは、「加賀友禅らしからぬ面白い作品がある」と聞いて、ぜひ見てみたいと思ったからだ。その作品は1階・特別展示室の「おもてなし加賀友禅着物発表会」で飾られていた。加賀友禅作家の河守彩香氏が制作した作品『菊炭』=写真・上=。デザインは花や蝶ではなく、木炭がモチーフなのだ。菊炭は茶道で使われる炭だ。茶道用の炭は切り口がキクの花模様に似ていることから「菊炭」と呼ばれ、炉や風炉で釜の湯を沸かすのに使う=写真・下=。クヌギの木を材料としていて、菊炭はススが出ず、長く燃え、燃え姿がいいとされる。

今回ミュージアムを訪れたのは、「加賀友禅らしからぬ面白い作品がある」と聞いて、ぜひ見てみたいと思ったからだ。その作品は1階・特別展示室の「おもてなし加賀友禅着物発表会」で飾られていた。加賀友禅作家の河守彩香氏が制作した作品『菊炭』=写真・上=。デザインは花や蝶ではなく、木炭がモチーフなのだ。菊炭は茶道で使われる炭だ。茶道用の炭は切り口がキクの花模様に似ていることから「菊炭」と呼ばれ、炉や風炉で釜の湯を沸かすのに使う=写真・下=。クヌギの木を材料としていて、菊炭はススが出ず、長く燃え、燃え姿がいいとされる。 の製造工程での燃料材の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺され、炭焼きは大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えない。ただ、実際にはチェーンソーで伐採し、運ぶトラックのガソリン燃焼から出る二酸化炭素が回収されない。そこで、ライフサイクルアセスメント(LCA=環境影響評価)の手法を用いて計算し、生産する木炭の2割以上を不燃焼利用の製品(床下の吸湿材や土壌改良材)とすることで、カーボンニュートラルを達成している。

の製造工程での燃料材の焼却による二酸化炭素の排出量が相殺され、炭焼きは大気中の二酸化炭素の増減に影響を与えない。ただ、実際にはチェーンソーで伐採し、運ぶトラックのガソリン燃焼から出る二酸化炭素が回収されない。そこで、ライフサイクルアセスメント(LCA=環境影響評価)の手法を用いて計算し、生産する木炭の2割以上を不燃焼利用の製品(床下の吸湿材や土壌改良材)とすることで、カーボンニュートラルを達成している。 幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)

幅14.5㌢以上のものは「輝(かがやき)」のブランド名が付く。山陰地方では「松葉ガニ」、福井県では「越前ガニ」だ。ただ、加能ガニのファンの一人として案じているのは、能登の漁港から出漁できるのか、ということだ。(※写真・上は、金沢市の近江町市場に並んだ茹でズワイガニ=2022年11月撮影)  いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影)

いところで80㌢ほどの土砂が堆積。漁船が座礁するなどの危険性があるため、国交省北陸地方整備局では、きのう(28日)から土砂を取り除く緊急の浚渫工事を始めている。深さ1㍍ほど土砂を除去することで水深6㍍を確保し、安全に漁船が航行できるようにするとのこと(29日付・メディア各社の報道)。(※写真・下は、ズワイガニ漁を行う底曳き網船=輪島漁港、ことし8月24日撮影) た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。

た。江戸時代の庄屋で塩問屋を営んだ旧家の建物が今も残る。作品『時に宿る』は塩問屋の塩蔵の中で表現されている=写真・上=。塩を用いた作品を数々手掛けてきた山本氏にとって最高のステージではないだろうか。山本氏が「塩」にこだわる背景には、若くしてこの世を去った妻と妹との思い出を忘れないために塩を用いてインスタレーションを制作してきた。「塩も、かつては私たちの命を支えてくれていたのかも知れない。そんな思いを抱くようになった頃から、塩には『生命の記憶』が内包されているのではないかと感じるようになりました」(サイト「山本 基 – Motoi Yamamoto -」より)。その思いが緻密で迫力ある作品づくりに込められている。 廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。

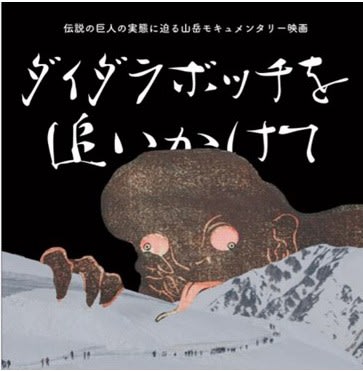

廃校になった県立高校の図書室。かつて知識と物語でいっぱいだったであろう本棚は空になっていた。この静寂な図書室に、4000ピースの「木の心臓」=写真・中=を制作したオーストラリア在住のマリア・フェルナンダ・カルドーゾ氏。作品名『Library of Wooden Hearts』。公式ガイドブックによると、スギの若木の芯から削り出した木片に心臓のカタチを見出したのがきっかで、近づいて見ると若木の鼓動を感じさせる。「奥能登国際芸術祭2023」では珠洲市に自生する松ぼっくりやツバキなどの実を素材に作品を制作し、種を包む種皮の強靭さや美しさを表現していた。自然が生み出したカタチや表情にインスピレーションを感じ、それを独自の視点で造形して観る者を包み込んでいる。 「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。

「フェイクドキュメンタリー」はジャーナリズムの世界では忌み嫌われるが、アート作品であるならば楽しめる。映画監督でもある小鷹拓郎氏の作品『ダイダラボッチを追いかけて』=写真・下、作品チラシより=は、ドキュメンタリーとフィクションを往来するアートフィルム。大町市の仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)に伝わる民話「巨人ダイダラボッチ」をテーマにした28分の映像。終盤では、市街地の真ん中に建設予定の松糸道路(松本市から糸魚川まで)をダイダラボッチに見立てた反対運動「ダイダラボッチやめろデモ」をこの映像に取り込んでいる。まさに現実と虚構が織りなす新たな民話に仕上がっている。 景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。

景はまだ見れていない。水や風、植物など信州の自然を題材にした作品を楽しみにツアーバスに乗り込んだ。印象に残った作品をいくつか。 まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。

まるで空と大地が一体化する神秘な風景のようだ。北アルプスを仰ぎ見る田園に囲まれた鎮守の森の中に鎮座している須沼神明社の神楽殿。絹に木版で描いた羽衣のような布が風にたなびく様子は天空に流れる「雲海」を感じさせる。宮山香里氏の作品『空の根っこ -Le Radici Del Cielo-』=写真・中=。羽衣のような布は、空に流れる雲のようでもあり、大地に根差した根っこのようでもある。神楽殿は神々の来臨や神託を願う歌や舞いの儀式が営まれる、聖と俗、常世と現世の「神と人との接点」のステージだ。「隔たり」ではなく「つながり」の世界を感じさせる。  大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。

大町には豊かな里山が広がる。かつて麻の産地として栄えた美麻地区にある1698年築の茅葺き屋根の民家「旧中村家住宅」は国の重要文化財でもある。麻を使ったカーテンをくぐった先にあるう厩(うまや)では、かつて麻畑だった場所で採取した植物を焼成しガラスのなかに閉じ込めた、芸術的なタイムカプセルのような作品が広がる。佐々木類氏の作品『記憶の眠り』=写真・下=。佐々木氏は身近な自然や気候に思いを寄せ、保存や記録が可能なガラスを使った作品を制作している。この地区の暮らしをかつて支えていた麻栽培はいまは行われてはいない。大町の記憶がガラスの中で眠っている。 先日(今月8日)輪島の白米千枚田の大雨被害の様子を見に行った。棚田の中腹あたりが大きく崩れている様子だった=写真=。ほかにも、水路が壊れたりしている部分などもあった。千枚田は立ち入り禁止となっていたのでつぶさに見ることはできなかったが、かなりの被害が出ているのではないかと推測した。

先日(今月8日)輪島の白米千枚田の大雨被害の様子を見に行った。棚田の中腹あたりが大きく崩れている様子だった=写真=。ほかにも、水路が壊れたりしている部分などもあった。千枚田は立ち入り禁止となっていたのでつぶさに見ることはできなかったが、かなりの被害が出ているのではないかと推測した。 元で伝えられる大きな土砂崩れがあった。1684年のこと。いわゆる深層崩壊だ。その崩れた跡を200年かけて棚田を再生という歴史がある。大ぬけの歴史が繰り返さなければよいのだが。

元で伝えられる大きな土砂崩れがあった。1684年のこと。いわゆる深層崩壊だ。その崩れた跡を200年かけて棚田を再生という歴史がある。大ぬけの歴史が繰り返さなければよいのだが。 とを決めた=写真・上=。このほか「核」に関連する平和賞は、「核兵器なき世界」を掲げたアメリカのオバマ元大統領が2009年に、非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)が2017年に受賞している。ノーベル賞委員会はまさに平和賞の授与を通じて、核廃絶・核軍縮の運動を後押し、国際世論を喚起してきたのだろう。

とを決めた=写真・上=。このほか「核」に関連する平和賞は、「核兵器なき世界」を掲げたアメリカのオバマ元大統領が2009年に、非政府組織「核兵器廃絶国際キャンペーン」(ICAN)が2017年に受賞している。ノーベル賞委員会はまさに平和賞の授与を通じて、核廃絶・核軍縮の運動を後押し、国際世論を喚起してきたのだろう。 の活動は、私たちが言葉で言い表せないことを表し、考えられないこと考え、核兵器によってもたらされる理解し難い痛みと苦しみを理解する助けとなっている」「アルフレッド・ノーベルの意図することの核心は、献身的な人々が変化をもたらすことができるという信念だ。ことしの平和賞を被団協に授与することで、肉体的な苦しみや辛い記憶を平和への希望や取り組みに生かす選択をしたすべての被爆者に敬意を表したい」

の活動は、私たちが言葉で言い表せないことを表し、考えられないこと考え、核兵器によってもたらされる理解し難い痛みと苦しみを理解する助けとなっている」「アルフレッド・ノーベルの意図することの核心は、献身的な人々が変化をもたらすことができるという信念だ。ことしの平和賞を被団協に授与することで、肉体的な苦しみや辛い記憶を平和への希望や取り組みに生かす選択をしたすべての被爆者に敬意を表したい」 レカネマブを開発したエーザイは今月20日から商品名「レケンビ」として販売を開始する=写真、エーザイ公式サイト=。この薬を使用できるのは認知症を発症する前のいわゆる「軽度認知障害」の人や、アルツハイマー病の発症後の軽度の段階の人で、年間で最大3万2000人の使用が見込まれている。

レカネマブを開発したエーザイは今月20日から商品名「レケンビ」として販売を開始する=写真、エーザイ公式サイト=。この薬を使用できるのは認知症を発症する前のいわゆる「軽度認知障害」の人や、アルツハイマー病の発症後の軽度の段階の人で、年間で最大3万2000人の使用が見込まれている。