★四高の青春グラフティ-下-

四高のOBには小説家の井上靖や、哲学者の西田幾多郎らそうそうたる顔ぶれがいる。し かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。

かし、かつてマスメディアの業界にいた私には、正力松太郎は図抜けて存在感がある。正力は警察官僚から新聞王となり、政治家となり、またメディア王、テレビ王にもなった。彼を押し上げた原動力には四高の人脈があった。

正力は明治40年に四高を卒業した。学生時代は柔道に没頭した。東京帝大を卒業し明治末年に内閣統計局へ、大正になって警視庁に入った。そこで四高・東大の先輩であった警察部長の野口淳吉に可愛がられた。その野口が急死し、正力はこのあと共産党検挙に辣腕を発 揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。

揮することになる。しかし、摂政宮皇太子(後の昭和天皇)が24歳の男にステッキ銃で狙撃された虎ノ門事件で、警察部長として皇室警護の責任者の立場にあった正力も懲戒免官された。この後、後藤新平や日本工業倶楽部の支援のもと、読売新聞の経営を引き受けることになる。ここから戦後、読売新聞の部数を破竹勢いで伸ばし、日本テレビなど設立して新聞王、テレビ王として、その存在を揺るぎないものしていく。

そして、昭和34年(1959)6月25日、天皇が初めてプロ野球を観戦した後楽園球場の巨人-阪神戦9回裏に、長島が劇的なサヨナラホームランを放った天覧試合。正力が用意したそのロイヤルボックスに、天皇・皇后を据わらせたのは四高人脈である宮内庁の小畑忠や瓜生順良、そして文部省の初代体育局長の清水康平らだったといわれる。この天覧試合でプロ野球ブームが幕開けするのである。

先日訪れた四高展示室には正力が寄贈した四高の学舎の模型が展示されていた。精巧なつくりで樹木の配置まできちんとかたどってある。おそらく業者に製作させたのだろうが、このときはメディア王はどんな思いでこの模型を眺めたのだろうか。自らの青春を懐かしんだに違いない。

⇒24日(火)朝・金沢の天気 くもり

開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。

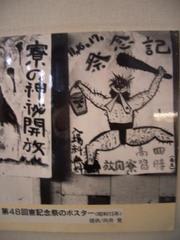

開学120周年記念展示~学都金沢と第四高等学校の軌跡」という少々長いタイトルの展示会を見てきた。終戦直後まで続いたナンバースクールの学生のたちの青春ほとばしるグラフティである。 展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。

展示で面白いのが学生たちの生活である。写真(上)は、寮祭のポスター(昭和15年ごろ)である。褌(ふんどし)姿で踊る姿が当時の寮生のバンカラぶりを彷彿させる。ちなみに最近の金沢大学の寮祭の立て看板と比較すると、最近のは少々品がよくなっている。が、寮では酒を飲み、大いに語り、青春が満喫できる。これは今も昔もそう変わらないのではないか。 今回受けることになった三井物産環境基金はことしで2年目の新しいファンドだ。内容は、念願だった「能登半島 里山里海自然学校」の開設と運営に要する向こう3年間の運営資金の大部分をファンドが支援するという内容だ。先述のようにかなり細かな内容まで吟味が行われた。というのも、この環境基金の一部は社会貢献をしたいという社員たちのポケットマネーが原資になっているので、選ぶほうも真剣なのだ。

今回受けることになった三井物産環境基金はことしで2年目の新しいファンドだ。内容は、念願だった「能登半島 里山里海自然学校」の開設と運営に要する向こう3年間の運営資金の大部分をファンドが支援するという内容だ。先述のようにかなり細かな内容まで吟味が行われた。というのも、この環境基金の一部は社会貢献をしたいという社員たちのポケットマネーが原資になっているので、選ぶほうも真剣なのだ。 っぱれですわ」と賛辞も。

っぱれですわ」と賛辞も。 それは戸室(とむろ)の方面に当たる。この地区は昔から「戸室石」を産出してきた。赤戸室あるいは青戸室などといまでも重宝されているのは磨けば光る安山岩で加工がしやすいからである。それより何より10数万個ともいわれる金沢城の石垣に利用されたことから有名になった。戸室から金沢城へと石を運んだ道沿いには「石引(いしびき)町」などの地名が今も残る。

それは戸室(とむろ)の方面に当たる。この地区は昔から「戸室石」を産出してきた。赤戸室あるいは青戸室などといまでも重宝されているのは磨けば光る安山岩で加工がしやすいからである。それより何より10数万個ともいわれる金沢城の石垣に利用されたことから有名になった。戸室から金沢城へと石を運んだ道沿いには「石引(いしびき)町」などの地名が今も残る。 今回の踏査でもかつての石切場の跡らしい場所がいくつかあり、いまでも石がむき出しになっている=写真・上=。案内役で地元の歴史に詳しい市民ボランティアのM氏が立ち止まり、「ここがダゴザカという場所です」と説明を始めた。

今回の踏査でもかつての石切場の跡らしい場所がいくつかあり、いまでも石がむき出しになっている=写真・上=。案内役で地元の歴史に詳しい市民ボランティアのM氏が立ち止まり、「ここがダゴザカという場所です」と説明を始めた。 ダゴザカから北にコースを回り込んで、今度は「蓮如の力水」という池=写真・下=を案内してもらった。浄土真宗をひらいた親鸞(しんらん)は「弟子一人ももたずさふらふ」と師匠と弟子の関係を否定し、ただ念仏の輪の中で布教したといわれる。後世の蓮如(1415-99年)は生涯に5人の妻を迎え、13男14女をもうけた精力家だ。教団としての体裁を整えたオーガナイザーでもある。その蓮如が北陸布教で使った道というのが、越中から加賀へと通じるブッキョウドウ(仏教道)である。尾根伝いの道は幅1㍍。夕方でも明るく、雪解けが早い。蓮如の力水はブッキョウドウのそばにある周囲50㍍ほどの泉である。山頂付近にありながらいまでもこんこんと水が湧き出ていて周囲の下の田を潤している。

ダゴザカから北にコースを回り込んで、今度は「蓮如の力水」という池=写真・下=を案内してもらった。浄土真宗をひらいた親鸞(しんらん)は「弟子一人ももたずさふらふ」と師匠と弟子の関係を否定し、ただ念仏の輪の中で布教したといわれる。後世の蓮如(1415-99年)は生涯に5人の妻を迎え、13男14女をもうけた精力家だ。教団としての体裁を整えたオーガナイザーでもある。その蓮如が北陸布教で使った道というのが、越中から加賀へと通じるブッキョウドウ(仏教道)である。尾根伝いの道は幅1㍍。夕方でも明るく、雪解けが早い。蓮如の力水はブッキョウドウのそばにある周囲50㍍ほどの泉である。山頂付近にありながらいまでもこんこんと水が湧き出ていて周囲の下の田を潤している。 員で入学式会場前で新勧のビラ配り」「新勧活動費に一人○○円かかる。大変よ」

員で入学式会場前で新勧のビラ配り」「新勧活動費に一人○○円かかる。大変よ」  リ馬をかたどった看板。馬術部だ。この部は現在16人(2年-4年)の部員、そして馬が14頭。貼り付けてあるチラシには「家に一人でいるとさみしくても、厩舎(馬がいるところ)に来ると馬があたたかく迎えてくれ、とても癒されます」と。写真ではサロンパスを貼った馬のようにも見え、ちょっとユーモラスだ。

リ馬をかたどった看板。馬術部だ。この部は現在16人(2年-4年)の部員、そして馬が14頭。貼り付けてあるチラシには「家に一人でいるとさみしくても、厩舎(馬がいるところ)に来ると馬があたたかく迎えてくれ、とても癒されます」と。写真ではサロンパスを貼った馬のようにも見え、ちょっとユーモラスだ。

も早く季節を先取りした。その「角間の里」がオープンしてから間もなく1年、実にいろいろな人がここを訪れた。その時の言葉などをまとめてみた。

も早く季節を先取りした。その「角間の里」がオープンしてから間もなく1年、実にいろいろな人がここを訪れた。その時の言葉などをまとめてみた。 部で氷点下1.3度だったとテレビの昼のニュースで伝えていた。金沢大学角間キャンパスでも数㌢の積雪があった。

部で氷点下1.3度だったとテレビの昼のニュースで伝えていた。金沢大学角間キャンパスでも数㌢の積雪があった。 場所は金沢大学角間キャンパスの北側隣接地に当たる。尾根伝いに道があり、「仏教道」と土地の人は呼んでいる。15世紀の終わりごろ、浄土真宗の蓮如上人が北陸布教の折に利用した道と言われ、「蓮如の力水(ちらかみず)」という湧き水や「御講谷(おこうだん)」と呼ばれる地名も残っている。尾根の道は幅1㍍ほど。偉いお坊さんと村の人々がこの道ですれ違う度に、お坊さんは「極楽へいくために念仏を唱えるのじゃ」などと声をかけ、蓮如ファンを獲得したのだろうなどと想像しながら歩いた。

場所は金沢大学角間キャンパスの北側隣接地に当たる。尾根伝いに道があり、「仏教道」と土地の人は呼んでいる。15世紀の終わりごろ、浄土真宗の蓮如上人が北陸布教の折に利用した道と言われ、「蓮如の力水(ちらかみず)」という湧き水や「御講谷(おこうだん)」と呼ばれる地名も残っている。尾根の道は幅1㍍ほど。偉いお坊さんと村の人々がこの道ですれ違う度に、お坊さんは「極楽へいくために念仏を唱えるのじゃ」などと声をかけ、蓮如ファンを獲得したのだろうなどと想像しながら歩いた。 ミステリーゾーンはその仏教道から横道にそれる。M氏が30年ほど前の記憶をたどりながら歩いて行く。途中で道はなくなった。笹薮だ。それをかき分けて進むとまた道らしきもものがあり、ようやく御瀑野にたどり着く。M氏はここで何度も何度も道に迷う不思議な感覚に襲われ、命からがら自宅に戻った。すると、父親から「よう戻った。あそこには魔物がいる。近づくな」と昔からの言い伝えを聞かされた。だからM氏がこの地に立つのは30数年ぶり。

ミステリーゾーンはその仏教道から横道にそれる。M氏が30年ほど前の記憶をたどりながら歩いて行く。途中で道はなくなった。笹薮だ。それをかき分けて進むとまた道らしきもものがあり、ようやく御瀑野にたどり着く。M氏はここで何度も何度も道に迷う不思議な感覚に襲われ、命からがら自宅に戻った。すると、父親から「よう戻った。あそこには魔物がいる。近づくな」と昔からの言い伝えを聞かされた。だからM氏がこの地に立つのは30数年ぶり。 この地は海で言えば岬の突端にようになっていて、三方が谷にかこまれている。見晴らしがよい。向こうにはゴルフ場が見える。M氏は「ゴルフ場が見えるようじゃ、魔物の力も落ちたのかな」とつぶやいた。すると私を含め同行した4人のうちの1人が「あっ」と叫んだ。そして「あのゴルフ場はバブルの末期に造成したんですが、確か工事中に2人が死んでいますよ」と。この後しばらく沈黙が続いた。

この地は海で言えば岬の突端にようになっていて、三方が谷にかこまれている。見晴らしがよい。向こうにはゴルフ場が見える。M氏は「ゴルフ場が見えるようじゃ、魔物の力も落ちたのかな」とつぶやいた。すると私を含め同行した4人のうちの1人が「あっ」と叫んだ。そして「あのゴルフ場はバブルの末期に造成したんですが、確か工事中に2人が死んでいますよ」と。この後しばらく沈黙が続いた。