★「へんざいもん」の味

金沢大学が能登半島で展開している「里山里海自然学校」は廃校となった小学校の施設を再活用して開講している。ここでは生物多様性調査や里山保全活動、子供たちへの環境教育、キノコ山の再生などに取り組 んでいる。もう一つの活動の目玉が「食文化プロジェクト」だ。

んでいる。もう一つの活動の目玉が「食文化プロジェクト」だ。

学校の施設だったので、給食をつくるための調理設備が残っていた。それに改修して、コミュニティ・レストランをつくろうと地域のNPOのメンバーたちが動き営業にこぎつけた。その食堂名が「へんざいもん」。愛嬌のある響きだが、人名ではない。この土地の方言で、漢字で当てると「辺採物」。自家菜園でつくった野菜などを指す。「これ、へんざいもんですけど食べてくだいね」と私自身、自然学校の近所の人たちから差し入れにあずかることがある。このへんざいもんこそ、生産者の顔が見える安 心安全な食材である。

心安全な食材である。

地元では「そーめんかぼちゃ」と呼ぶ金糸瓜(きんしうり)、大納言小豆など、それこそ地域ブランド野菜と呼ぶにふさわしい。そんな食材の数々を持ち寄って、毎週土曜日のお昼にコミュニティ・レストラン「へんざいもん」は営業する。コミュニティ・レストランを直訳すれば地域交流食堂だが、それこそ郷土料理の専門店なのである。ある日のメニューを紹介しよう。

ご飯:「すえひろ舞」(減農薬の米)

ごじる:大豆,ネギ

天ぷら:ナス,ピーマン

イカ飯:アカイカ,もち米

ユウガオのあんかけ:ユウガオ,エビ,花麩

ソウメンカボチャの酢の物:金糸瓜、キュウリ

カジメの煮物:カジメ,油揚げ

フキの煮物:フキ

インゲンのゴマ和え:インゲン

上記のメニューがワンセットで700円。すべて地域の食材でつくられたもの。郷土料理なので少々解説が必要だ。「ごじる」は汁物のこと。能登では、田の畦(あぜ)に枝豆を植えている農家が多い。大豆を収穫すると、粒のそろった良い大豆はそのまま保存されたり、味噌に加工されたりして、形の悪いもの、小さいものをすり潰して「ごじる」にして食する。カジメとは海藻のツルアラメのこと。海がシケの翌日は海岸に打ち上げられる。これを細く刻んで乾燥させる。能登では油揚げと炊き合わせて精進料理になる。

里山里海自然学校の研究員や、環境問題などの講義を受けにやって来る受講生や地域の人たちで40席ほどの食堂はすぐ満員になる。最近では小学校の児童やお年寄りのグループも訪れるようになった。週1回のコミュニティ・レストランだが、まさに地域交流の場となっている。金沢大学の直営ではなく、地域のNPOに場所貸しをしているだけなのだが、おそらく郷土料理を専門にした「学食」は全国でもここだけと自負している。

※写真・上は「へんざいもん」で料理を楽しむ。写真・下は文中のメニュー。赤ご膳が祭り料理風で和む

⇒19日(金)朝・金沢の天気 くもり

んでしまった。

んでしまった。 有川氏が組合長を務める「かが森林組合」は日本海側で唯一FSC認証を取得している。FSC(Forest Stewardship Council=森林管理協議会)は国際的な森林認証制度を行なう第三者機関。この機関の認証を取得するには4000万円ほどの経費がかかり、毎年、環境や経営面での厳しい査察を受ける。林業をめぐる経営環境そのものが厳しいのにさらに環境面でのチェックを受けるは、普通だったら資金的にも精神的にも体力は持たない、と思う。ところが、その「逆境」こそがバネになるというのが今回の講義のポイントなのだ。

有川氏が組合長を務める「かが森林組合」は日本海側で唯一FSC認証を取得している。FSC(Forest Stewardship Council=森林管理協議会)は国際的な森林認証制度を行なう第三者機関。この機関の認証を取得するには4000万円ほどの経費がかかり、毎年、環境や経営面での厳しい査察を受ける。林業をめぐる経営環境そのものが厳しいのにさらに環境面でのチェックを受けるは、普通だったら資金的にも精神的にも体力は持たない、と思う。ところが、その「逆境」こそがバネになるというのが今回の講義のポイントなのだ。 以下、講義の概要。大学の地域連携とは何か。国立大学の担当セクションを見渡してみると取り組み方法はインドア型とアウトドア型の2つのタイプに分類できそうだ。インドア型は、窓口を開いておいて来客があれば対応するというもの。持ち込まれた課題に関して、その課題の解決に役立ちそうな教授陣(教授や准教授)を紹介する。この方法は多くの大学で実施されていて、金沢大学でもさまざまな案件が持ち込まれる。多種多様な相談事が持ち込まれるものの、すべての案件に十分対応できるわけではない。さらに、仮に相談には乗ることができても、時間を割いて現場に足を運んでくれる熱意のある人材となるとそう多くはなく、もどかしさを感じることもままある。これは何も金沢大学に限った話ではない。

以下、講義の概要。大学の地域連携とは何か。国立大学の担当セクションを見渡してみると取り組み方法はインドア型とアウトドア型の2つのタイプに分類できそうだ。インドア型は、窓口を開いておいて来客があれば対応するというもの。持ち込まれた課題に関して、その課題の解決に役立ちそうな教授陣(教授や准教授)を紹介する。この方法は多くの大学で実施されていて、金沢大学でもさまざまな案件が持ち込まれる。多種多様な相談事が持ち込まれるものの、すべての案件に十分対応できるわけではない。さらに、仮に相談には乗ることができても、時間を割いて現場に足を運んでくれる熱意のある人材となるとそう多くはなく、もどかしさを感じることもままある。これは何も金沢大学に限った話ではない。 2004年の国立大学法人化をきっかけに、大学の役割はこれまでの教育と研究に社会貢献が加わった。大学によっては、「地域連携」と称したりもする。金沢大学もその担当セクションの名称を地域貢献推進室(02-04年度)、社会貢献室(05-07年度)、地域連携推進センター(08年度~)と組織再編に伴い変えてきた。民間企業だと、さしあたりCSR推進部といったセクション名になるだろう。CSRは企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)をいい、企業が利益を追求するのみならず、社会へ与える影響に責任を持ち、社会活動にも参加するという意味合い。しかし、よく考えてみれば、大学はもともと利益を追求しておらず、本来の使命は教育と研究であり、そのものが社会貢献である。金沢大学でも社会貢献セクションの設立に際して、「大学の使命そのものが社会貢献であり、さらに社会貢献を掲げ一体何をするのか」といった意見もあったようだ。

2004年の国立大学法人化をきっかけに、大学の役割はこれまでの教育と研究に社会貢献が加わった。大学によっては、「地域連携」と称したりもする。金沢大学もその担当セクションの名称を地域貢献推進室(02-04年度)、社会貢献室(05-07年度)、地域連携推進センター(08年度~)と組織再編に伴い変えてきた。民間企業だと、さしあたりCSR推進部といったセクション名になるだろう。CSRは企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)をいい、企業が利益を追求するのみならず、社会へ与える影響に責任を持ち、社会活動にも参加するという意味合い。しかし、よく考えてみれば、大学はもともと利益を追求しておらず、本来の使命は教育と研究であり、そのものが社会貢献である。金沢大学でも社会貢献セクションの設立に際して、「大学の使命そのものが社会貢献であり、さらに社会貢献を掲げ一体何をするのか」といった意見もあったようだ。 先日、石川県から「ヘルスツーリズム」の研究委託を受けた准教授(栄養学)から相談があった。「能登の料理を研究してみたいのですが・・・」と。委託したのは県企画振興部で、健康にプラスになるツアーを科学的に裏付けし、新たな観光資源に育てるという狙いが行政側にある。キノコや魚介類など山海の食材に恵まれた能登は食材の宝庫だ。准教授の目の付けどころは、その中から機能性に富んだ食材を発掘し、抗酸化作用や血圧低下作用などの機能性評価を行った上で 四季ごとにメニュー化する。能登の郷土料理でよく使われる食材の一つであるズイキの場合、高い抗酸化作用や視覚改善作用が期待されるという。

先日、石川県から「ヘルスツーリズム」の研究委託を受けた准教授(栄養学)から相談があった。「能登の料理を研究してみたいのですが・・・」と。委託したのは県企画振興部で、健康にプラスになるツアーを科学的に裏付けし、新たな観光資源に育てるという狙いが行政側にある。キノコや魚介類など山海の食材に恵まれた能登は食材の宝庫だ。准教授の目の付けどころは、その中から機能性に富んだ食材を発掘し、抗酸化作用や血圧低下作用などの機能性評価を行った上で 四季ごとにメニュー化する。能登の郷土料理でよく使われる食材の一つであるズイキの場合、高い抗酸化作用や視覚改善作用が期待されるという。 朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。

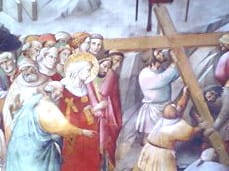

朝の日課なので、青空に映えるこいのぼりを見るとすがすがしい。通りがかりの学生たちが「こいのぼりをこんなに間近に見るのは初めて」とか「大学でこいのぼりを揚げているのは金大だけとちがうか…」などと言いながら見上げている。聖火リレーをめぐる騒ぎに比べれば、実にのどかな光景ではある。 壁画「聖十字架物語」の修復現場=写真・上=は足場に覆われていた。鉄パイプで組まれた足場は高さ26㍍、ざっと9階建てのビル並みの高さである。天井から吊られた十字架像、窓にはめられたステンドグラスなどの貴重な美術品や文化財はそのままにして足場の建設が進んだのだから、慎重さを極めた作業だったことは想像に難くない。平面状に組んだ足場ではなく、立方体に組んであり、打ち合わせ用のオフィス空間や照明設備や電気配線、上下水道もある。下水施設は洗浄のため薬品を含んだ水を貯水場に保存するためだ。それに人と機材を運搬するエレベーターもある。

壁画「聖十字架物語」の修復現場=写真・上=は足場に覆われていた。鉄パイプで組まれた足場は高さ26㍍、ざっと9階建てのビル並みの高さである。天井から吊られた十字架像、窓にはめられたステンドグラスなどの貴重な美術品や文化財はそのままにして足場の建設が進んだのだから、慎重さを極めた作業だったことは想像に難くない。平面状に組んだ足場ではなく、立方体に組んであり、打ち合わせ用のオフィス空間や照明設備や電気配線、上下水道もある。下水施設は洗浄のため薬品を含んだ水を貯水場に保存するためだ。それに人と機材を運搬するエレベーターもある。 足場の最上階に上がると大礼拝堂の天井に手が届くほどの距離に達する。「壁画に触れないように気をつけて」とダンティさんは念を押す。宮下教授は「足場が出来る前までは下から双眼鏡で眺めていたのですが、足場に上がって直に見ると予想以上に傷みが激しく愕(がく)然としましたよ」と話す。ステンドグラス窓の一部が壊れ、そこから侵入した雨水とハトの糞で傷んだところや、亀裂やひび割れが目立つ=写真・下=。また、専門家の目では、70年ほど前の修復で廉価な顔料が施され変色が進んだところや、水分や湿気が地下の塩分を吸い上げ壁画面に吹き出した部分もある。

足場の最上階に上がると大礼拝堂の天井に手が届くほどの距離に達する。「壁画に触れないように気をつけて」とダンティさんは念を押す。宮下教授は「足場が出来る前までは下から双眼鏡で眺めていたのですが、足場に上がって直に見ると予想以上に傷みが激しく愕(がく)然としましたよ」と話す。ステンドグラス窓の一部が壊れ、そこから侵入した雨水とハトの糞で傷んだところや、亀裂やひび割れが目立つ=写真・下=。また、専門家の目では、70年ほど前の修復で廉価な顔料が施され変色が進んだところや、水分や湿気が地下の塩分を吸い上げ壁画面に吹き出した部分もある。 墓がある。そのサンタ・クローチェ教会の大礼拝堂の壁画の一部が金沢大学教育学部棟で復元された=写真=。

墓がある。そのサンタ・クローチェ教会の大礼拝堂の壁画の一部が金沢大学教育学部棟で復元された=写真=。 た壁画を1日一部分ずつ描き、今月23日までにほぼ描き終えた。顔料など多くの材料はイタリアで調達した。

た壁画を1日一部分ずつ描き、今月23日までにほぼ描き終えた。顔料など多くの材料はイタリアで調達した。 確かにキャリーバッグはよく入る。改めてどんなモノが入っているのかチェックしてみた。1泊の出張の場合である。一日分の着替え、パソコンのACアダプター、シェーバー、くし、財布、手帳、単四電池3本、プリベイト式の乗り物カード(北陸鉄道アイカ、スイカ、地下鉄用プリベイトカード)と大学職員証)、名刺入れ、ボ-ルペン2本、マーカー(ピンク)、メモリースティック、通信用のFOMAカード、書類、ICレコーダー、デジタルカメラ、携帯電話それにモバイルPCである。重さにしてざっと10数㌔だろうか。これに、会議資料が何十セットが加わると、さらに重くなる。でも、全部一つのバッグに収納できるから不思議だ。

確かにキャリーバッグはよく入る。改めてどんなモノが入っているのかチェックしてみた。1泊の出張の場合である。一日分の着替え、パソコンのACアダプター、シェーバー、くし、財布、手帳、単四電池3本、プリベイト式の乗り物カード(北陸鉄道アイカ、スイカ、地下鉄用プリベイトカード)と大学職員証)、名刺入れ、ボ-ルペン2本、マーカー(ピンク)、メモリースティック、通信用のFOMAカード、書類、ICレコーダー、デジタルカメラ、携帯電話それにモバイルPCである。重さにしてざっと10数㌔だろうか。これに、会議資料が何十セットが加わると、さらに重くなる。でも、全部一つのバッグに収納できるから不思議だ。