★小学生のマスメディア論

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

上記の悩ましさを同僚に話すと、「普通にやればいいのでは」と言われた。でも、その小学生の普通が理解できないから悩むのだ。もともとサービス精神が私にはあるのだろう。大学生の講義でも、もっと分かりやすく、面白い授業になどと考え、時間をかけてスライドをつい凝ったものにしてしまう性分である。普通の授業でもそうだが、「つかみ」が大切である。相手の気持ちを引きつけるための話題こと。このつかみがうまくいくと授業全体がふわっと離陸して、上昇気流に乗ることができる。つかみのキーワードは簡単な話、「けさテレビで○○を見たか」である。つまり、話の鮮度だ。幸い、きょうはロンドンオリンピックの開会式の模様が早朝からテレビで放送していた。これを使わない手はない。「いよいよ始まったね、オリンピック、朝の開会式、テレビでやってたね。テレビ見た人、手を揚げて」から講演を始めた。つかみの話の落ちは、オリンピックをテレビで放送するためにテレビ局はお金(放映権料)を国ごとに払っている、日本人は1人当たり2.9ドル(226円)、「だらか一生懸命に応援しよう」である。前列の男の子の目が輝いたので、こちらも話に弾みがついた。

マスメディア(Mass Media)とは何か。「ニュースや情報として多くの人に届く電波や印刷物のこと」と言いたいのだが、どう表現すればよいか。テレビとラジオは「電波メディア」、新聞や雑誌は「活字メディア」と言われている。最近ではインターネットもマスメディアの仲間入りをしていて、ツイッターやフェイスブックなどは「ソーシャルメディア」などと呼ばれている。電波メディアの「電波」の意味を小学生は理解し難い。そこで東京スカイツリーの写真をスライドで見せて、「目には見えないけど、ここからテレビの電波が出ている。それを家庭のアンテナで受けてテレビを見ることができる。スカイツリーって、テレビの電波を発射するタワーなんだ」(現在スカイツリーから試験電波、2013年1月本放送)と。では、なぜ東京タワー(333㍍)からスカイツリー(634㍍)なのか。「東京は100㍍以上の高さのビルが500近く建っている。これによって、電波障害が起きやすい。だから、東京タワーより高いタワーからの電波だと家庭に届きやすい」

「ニュースは知識のワクチン」という言葉がある。悪性のインフルエンザなどが流行する恐れがある場合、予防接種でワクチンを打っておけば、免疫がついて病気にかからない。それと同じように、まちがった情報やうわさにまどわされないために、普段から新聞やテレビのニュースを読んだり見たりすることで、まちがえのない判断ができるようになる。「知識のワクチン」ニュースをつくるために新聞やテレビや記者は事件や事故の現場に行き、状況を確かめる。さらに、目撃者や警察の人から話を聞く。これは正確なニュースを伝えるための基本だ。逆に、記者としてしてはいけないことは、現場に行かずに人のうわさでニュースをつくる、目撃者や警察に確かめずにニュースをつくることだ。マスメディアの業界用語では「裏取りのないニュース」と言う。

ここで記者はどのようにニュース原稿を書くのか。原稿には「5W1H」の基本がある。when(いつ)、where(どこで)、who(だれが)、what(何を)、which(どれを)、how(どのように)というニュースの基本的な構成、つまり部品を集めることだ。原稿を書くときのコツは、形容詞を使わないこと。普段よく、「高いビル」「美しい花」「長い道」「深い海」などと言ったり書いたりしている。しかし、形容詞は読む人、見る人によって感じ方が異なる。 そのため、記事は多くの人にわかるように、なるべく客観的に数値などをもちいて表現する。たとえば、「7階建て高さ20㍍のビル」や「赤と白の花を咲かせたチューリップ」「300㌔も続く道」「水深100㍍の海」と表現した方が分かりやすい。

原稿を書くために決まりがある。『記者ハンドブック』(共同通信社)は一般の書店でも売られている。動物、植物、野菜などは新聞やテレビではカタナカ表記だ。でも一部、「松」「竹」「梅」「菜」「芋」「白菜」「大根」は漢字表記でもよい。ニンジンは「人参」の漢字表記を用いない。同じ紙面で、A記者とB記者がそれぞれ「ニンジン」、「人参」と書いたら、読者は「いったいどっちだ」と迷う。だから、表記を統一している。「高嶺の花」とは書かない、新聞では「高根の花」と書くことにしている。

放送も同じく言葉を統一している。たとえば「きのう、きょう、あす」と表現し、「きのう」を「昨日」と表現しない。小学生だと、女の子は「ちゃん」付け、男の子は「君」付け、中学生だと女子は「さん」付け、男子は変わらず「君」付け。最近、テレビ業界でもアナウンサーの言葉の乱れがよく指摘されていて、たとえば、感動したことを「○○選手の活躍には鳥肌が立ちましたね」などと表現している。本来は「恐い」「寒い」という意味で用いる。また、「なにげに」という言葉を使うアナウンサーがいる。これは若者言葉であって、意味がよく分からない。こういうあいまいな言葉は視聴者を混乱させ、テレビメディアを通じて言葉の乱れを助長することにもなる。

「世界一有名になった壁新聞」の話。東日本大震災では、地震と津波で停電や家屋が壊れるなど被害が出て、人命も損なわれた。石巻日日(ひび)新聞は印刷機械が傷み、停電と重なって手書きで壁新聞をつくり、避難所に貼った。これは被災者のためにニュースを出し続けるという精神が評価されて、その壁新聞はアメリカ・ワシントンDCにある「ニュースの博物館」に展示されることになった。また、仙台市にある東日本放送は震度6強の揺れにもめげずに72時間も震災関連のニュースを出し続けた。マスメディアはより多くの人に、絶え間なくニュースを送り続けることで信頼を得ている。

最後に考える話を。ケビン・カーターというカメラマンが、餓死寸前のスーダンの少女に、ハゲワシが襲いかかろうとする写真を撮影した。1993年、NYタイムズに掲載され、ピューリッツァー賞を受賞した。しかし、「写真撮影の前にこの少女を助けるべき」と非難が殺到した。一方でこの写真が撮影できたから、スーダンの飢餓が報じられ、世界から援助の手も差し伸べられるようになった。「ニュース(報道)か人命か」というメディアの姿勢を問う論争は常に起こる。小学生たちはこの「ハゲワシと少女」の写真を見て、どのような感想を抱いたのだろうか。

「私はにげると思います。理由は撮ったら撮ったで、その子をなぜ助けなかったのかなどと言われて、撮らなかったら、その国の事情がみんなにわかってもらえないから、どちらとも言えないです」(小6・女子)、「カメラマンは写真をとることが仕事だし、じじつを知らせるために少女をたすけなくてもいいと思う」(小4・男子)、「写真を取る前に、その少女をたすけろ!という言葉で、その言葉を言った人は、人の命を大切にする人だと思いました」(小6・女子)、「ぼくはしゃしんをとればいいと思った。わけは、しゃしんをとることによって、ニュースが分かるから、みんなできょう力できるんじゃないかと思ったから」(小2・男子)、「私はカメラマンは写真をとって正しかったと思います。初め、その写真を見た時は少女がかわいどうでこわかったのですが、その写真によりスーダンの食料不足などが少しでもかいぜんされたので良かったと思います」(中2・女子)

⇒28日(土)夜・金沢の天気 はれ

この文庫のコンセプトそのものが意義深い。ヨーロッパでは、中世まですべての知識は口伝か写本として伝達されるのみだった。つまり、知識は限られた人々の占有物だった。ところが、グーテンベルクの活版印刷術の発明によって、知識の流通量が爆発的に広がった。科学と技術の発展の速さは知識の伝達の速さに関係するとも言われる。つまり、「グーテンベルク以降」が科学・工学の夜明けという訳である。

この文庫のコンセプトそのものが意義深い。ヨーロッパでは、中世まですべての知識は口伝か写本として伝達されるのみだった。つまり、知識は限られた人々の占有物だった。ところが、グーテンベルクの活版印刷術の発明によって、知識の流通量が爆発的に広がった。科学と技術の発展の速さは知識の伝達の速さに関係するとも言われる。つまり、「グーテンベルク以降」が科学・工学の夜明けという訳である。 奥能登・珠洲市の旧家で、江戸時代から伝わるという「猿回しの翁(おきな)」の置き物=写真=を見せていただいたことがある。チョンマゲの翁は太鼓を抱えて切り株に座り、その左肩に子ザルがのっている。陶器でできていて、なかなか味わい深い。古来からサルは水の神の使いとされ、農村では歓迎された。能登もため池による水田稲作が盛んで、猿使いたちの巡り先だった。猿使いたちは神社の境内などで演じ、老若男女の笑いや好奇心を誘ったことだろう。代々床の間に飾られるこの猿回しの翁の置き物は、その時代の農村の風景を彷彿(ほうふつ)させる。

奥能登・珠洲市の旧家で、江戸時代から伝わるという「猿回しの翁(おきな)」の置き物=写真=を見せていただいたことがある。チョンマゲの翁は太鼓を抱えて切り株に座り、その左肩に子ザルがのっている。陶器でできていて、なかなか味わい深い。古来からサルは水の神の使いとされ、農村では歓迎された。能登もため池による水田稲作が盛んで、猿使いたちの巡り先だった。猿使いたちは神社の境内などで演じ、老若男女の笑いや好奇心を誘ったことだろう。代々床の間に飾られるこの猿回しの翁の置き物は、その時代の農村の風景を彷彿(ほうふつ)させる。

ことし8月、その輪島市西山町大西山=写真=を訪ねた。山間地の斜面に古民家が点在する、『日本昔話』のような里山だ。能登で有名な猿鬼伝説の発祥の地でもある。曲がりくねった路上で老婆と会うと、向こうから会釈する。能登も随分と様変わりしつつあるが、この地は原風景のままという感じがした。

ことし8月、その輪島市西山町大西山=写真=を訪ねた。山間地の斜面に古民家が点在する、『日本昔話』のような里山だ。能登で有名な猿鬼伝説の発祥の地でもある。曲がりくねった路上で老婆と会うと、向こうから会釈する。能登も随分と様変わりしつつあるが、この地は原風景のままという感じがした。 先日(12月8日、15日)、輪島塗についての講義を大向稔氏(大向高洲堂社長)からいただいた。「和食という文化の特徴は、食器を持つことなんです」。漆器と言うのは持つことを前提にその手触り、器としてのカタチの丸みが計算されている。さらに、手から落ちることを前提に器のエッジ(縁)が欠けないような、堅さの工夫がされている。たとえば、輪島塗は椀の縁を「布着せ」といって、布を被せて漆を塗ることで、落下の衝撃で欠けないようにしてある。話の一つ一つに人の知恵と言うものが感じられる。伝統知、あるいは文化とはこうした知恵と工夫の結晶なのだろうと今さらながら感じ入る。「日本人はちょっとでも欠けた器を極端に嫌うでしょう。そんな器は危ない、唇や手が切れる、と本能的に判断しているのです」

先日(12月8日、15日)、輪島塗についての講義を大向稔氏(大向高洲堂社長)からいただいた。「和食という文化の特徴は、食器を持つことなんです」。漆器と言うのは持つことを前提にその手触り、器としてのカタチの丸みが計算されている。さらに、手から落ちることを前提に器のエッジ(縁)が欠けないような、堅さの工夫がされている。たとえば、輪島塗は椀の縁を「布着せ」といって、布を被せて漆を塗ることで、落下の衝撃で欠けないようにしてある。話の一つ一つに人の知恵と言うものが感じられる。伝統知、あるいは文化とはこうした知恵と工夫の結晶なのだろうと今さらながら感じ入る。「日本人はちょっとでも欠けた器を極端に嫌うでしょう。そんな器は危ない、唇や手が切れる、と本能的に判断しているのです」 授業の冒頭に説明した。日本酒は欧米でちょっとしたブームだ。ワインやブランデー、ウイスキーなどの醸造方法より格段に人手をかけて醸す日本酒を世界が評価しているのだ、と。その後、農口氏を紹介するビデオを流し、「神技」とも評される酒造りの工程を学生に見せた。

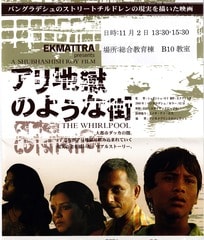

授業の冒頭に説明した。日本酒は欧米でちょっとしたブームだ。ワインやブランデー、ウイスキーなどの醸造方法より格段に人手をかけて醸す日本酒を世界が評価しているのだ、と。その後、農口氏を紹介するビデオを流し、「神技」とも評される酒造りの工程を学生に見せた。 82分の映画のあらすじを紹介する。農村から夢を抱いて首都ダッカにやってきた少年ラジュ。お金を落としてしまい、途方にくれているところをストリートチルドレンと知り合う。そのストリートチルドレンたちを使って薬物売買などを行っているイアシンはいわば「貧民屈の元締め」だ。ラジュは薬物の運び屋として使われる。イアシンは、配下の女を「足抜け」をさせようとする男を手下を使って殺害する。バラバラにされ袋詰めされた死体が入っているとも知らずに、その運び屋をさせられたラジュ。血が滴り落ちる袋を不審に思った群集がラジュから袋を取り上げ、ラジュを取り押さえる。その大騒ぎを察知したイアシンの手下が騒ぎのどさくさにまぎれてラジュの首を絞めて殺害する。一度取り込まれたら抜けることができない、まるで「アリ地獄」のような暗黒のネットワーク。少年や少女たちが抑圧され、搾取される最貧国バングラデシュの現実が生々しく描かれている。

82分の映画のあらすじを紹介する。農村から夢を抱いて首都ダッカにやってきた少年ラジュ。お金を落としてしまい、途方にくれているところをストリートチルドレンと知り合う。そのストリートチルドレンたちを使って薬物売買などを行っているイアシンはいわば「貧民屈の元締め」だ。ラジュは薬物の運び屋として使われる。イアシンは、配下の女を「足抜け」をさせようとする男を手下を使って殺害する。バラバラにされ袋詰めされた死体が入っているとも知らずに、その運び屋をさせられたラジュ。血が滴り落ちる袋を不審に思った群集がラジュから袋を取り上げ、ラジュを取り押さえる。その大騒ぎを察知したイアシンの手下が騒ぎのどさくさにまぎれてラジュの首を絞めて殺害する。一度取り込まれたら抜けることができない、まるで「アリ地獄」のような暗黒のネットワーク。少年や少女たちが抑圧され、搾取される最貧国バングラデシュの現実が生々しく描かれている。 招いた9人のうち女性7人、宗教ではイスラムが多い。それぞれの国の大学や研究機関、シンクタンクの研究者の人たちである。30日午後、金沢大学を訪れた一行はまず学長を訪問した。あいさつは手土産渡しから始まった。彫り物といった民芸品が多いのだが、パキスタンから訪れた女性は綿のマフラーを。しかも、学長の首にまいて差し上げるというのが「決め技」である。手土産としては軽くて旅行バックに収納がしやすく、実に計算されていると感じ入った。この女性は場所を変えるごとに衣装換え、衣装のデザインは自らしたものだという。訪問先への手土産渡しは、アジアの光景である。欧米のプレゼント交換とは違い、なぜか共鳴するシーンではある。ちなみに学長のお返しは輪島塗の写真立て。

招いた9人のうち女性7人、宗教ではイスラムが多い。それぞれの国の大学や研究機関、シンクタンクの研究者の人たちである。30日午後、金沢大学を訪れた一行はまず学長を訪問した。あいさつは手土産渡しから始まった。彫り物といった民芸品が多いのだが、パキスタンから訪れた女性は綿のマフラーを。しかも、学長の首にまいて差し上げるというのが「決め技」である。手土産としては軽くて旅行バックに収納がしやすく、実に計算されていると感じ入った。この女性は場所を変えるごとに衣装換え、衣装のデザインは自らしたものだという。訪問先への手土産渡しは、アジアの光景である。欧米のプレゼント交換とは違い、なぜか共鳴するシーンではある。ちなみに学長のお返しは輪島塗の写真立て。 いたので、関係者に驚きを隠さなかった。

いたので、関係者に驚きを隠さなかった。 ぼにはゲンジボタルやヘイケボタルがやってきてちょっとした名所にもなっている。

ぼにはゲンジボタルやヘイケボタルがやってきてちょっとした名所にもなっている。 その人の世界観ではないか。

その人の世界観ではないか。