金沢大学では地域連携推進センターに身を置いて、よく珠洲市に通っている。知人や友人にそのことを話すと、「能登半島の先端で何をしているのか」とよく問われる。きょうはそのことを述べたい。金沢大学が三崎町の旧・小泊小学校の施設を珠洲市から借りて、「能登学舎」=写真・上=を開設して来年で9年目となる。2006年6月、生物多様性調査プログラム「能登半島 里山里海自然学校」を奥能登でスタートさせるための拠点を探していた。当時、珠洲市から紹介された旧校舎の背後に田畑や山林があり、3階の教室の窓からは海が眺望でき、「この場所こそ里山里海を学ぶ環境にふさわしい」と直感したものだった。

~ なぜ能登に通っているのか、能登にはすべきことが多様にあるから ~

金沢大学では角間キャンパスの丘陵地に「角間の里山自然学校」(開設1999年)を設け、教育と研究、社会貢献を推進する「里山里海プロジェクト」(研究代表・中村浩二特任教授)を進めてきた。「能登半島 里山里海自然学校」は能登半島への第一歩だった。里山里海自然学校で実施したことは、生物多様性(植物・昆虫・鳥類・水生生物・キノコなど)の調査を市民と常駐する研究スタッフ(博士研究員)がいっしょになって調査するオープンリサーチ(協働調査)という手法だった。休耕田を利用した水辺ビオトープづくりや、雑木林を整備するキノコの山づくりを、地元のみなさんと進めてきた。このほか、トキやコウノトリが舞う能登の里山復興を目指した基礎研究や、「旅する蝶」アサギマダラの調査を通じた子供たちへ環境教育、郷土料理を通じた食育活動など多岐にわたった。こうした珠洲市の市民の協働活動の実績を踏まえて、NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海が2008年に設立された。

金沢大学では角間キャンパスの丘陵地に「角間の里山自然学校」(開設1999年)を設け、教育と研究、社会貢献を推進する「里山里海プロジェクト」(研究代表・中村浩二特任教授)を進めてきた。「能登半島 里山里海自然学校」は能登半島への第一歩だった。里山里海自然学校で実施したことは、生物多様性(植物・昆虫・鳥類・水生生物・キノコなど)の調査を市民と常駐する研究スタッフ(博士研究員)がいっしょになって調査するオープンリサーチ(協働調査)という手法だった。休耕田を利用した水辺ビオトープづくりや、雑木林を整備するキノコの山づくりを、地元のみなさんと進めてきた。このほか、トキやコウノトリが舞う能登の里山復興を目指した基礎研究や、「旅する蝶」アサギマダラの調査を通じた子供たちへ環境教育、郷土料理を通じた食育活動など多岐にわたった。こうした珠洲市の市民の協働活動の実績を踏まえて、NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海が2008年に設立された。

能登は里山里海の自然資源、多様な生業(なりわい)とそれに伴う伝統行事や文化に恵まれているが、一方で過疎・高齢化などの問題に直面している。こうした地域の課題に対応し、地域活性化や再生に活かす地域人材を育てる事業が、2007年に能登学舎でスタートした「能登里山マイスター養成プログラム」だった。養成対象は社会人(45歳以下)で、5人の教員スタッフが駐在して指導している。2年間のカリキュラムで講義と実習を通し、環境配慮の農業や農産物に付加価値をつけて販売する「6次化」のノウハウや、地域の伝統文化や海や山の自然資源をツーリズムへと事業展開する方法などを学ぶ。2012年3月までの5年間で62人が修了、うち14人が県外からの移住者だった。地元自治体(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)から事業継続の要望があり、2012年10月から後継事業として「能登里山里海マイスター育成プログラム」を実施している。首都圏から能登空港を経由して通う受講生や金沢方面からの受講生も増えたため、濃縮したカリキュラムに工夫して月2回・1年間のコースに改編した。2014年9月まで7年間通算して107人の修了生が能登学舎を巣立った。

ほかにも、里山里海の「いきもの」と人々の繋がりを伝える「能登いきものマイスター養成講座」や、3年間で1000人の学生や研究者を能登に呼び込む調査交流を目的とした「のと半島里山里海アクティビティの創出」などの事業を実施した。こうした人材養成や交流活動の実績が、能登の里山里海とその文化を「SATOYAMA、SATOUMI」として世界に発信する事業活動へと展開している。

能登学舎を訪れた2人の国連関係者の方を紹介する。まず、アフメド・ジョグラフ氏。2010年の国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10、名古屋市)の事務局長を務められた方で、2008年9月に能登半島を視察された折に、能登学舎で「能登里山マイスター養成プログラム」の自然と共生する人材養成の取り組みに耳を傾け、「里山里海自然学校」が造成したビオトープを視察した=写真・下=。続いて、国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(世界重要農業遺産システム=GIAHS)の創始者で事務総長だったパルビス・クーハフカーン氏は2010年6月視察に訪れた。COP10では、日本からの提案で「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、日本の里山が注目されるようになった。2011年6月、FAOの世界農業遺産に「能登の里山里海」が日本で初めて佐渡とともに認定さた。認定に先立つFAOからの現地視察で、生物多様性など自然との調和を掲げた農業人材の育成に取り組む「能登里山マイスター養成プログラム」が、GIAHSコンセプトである持続可能な地域社会づくりに寄与するとして、高い評価を受けた。

能登学舎を訪れた2人の国連関係者の方を紹介する。まず、アフメド・ジョグラフ氏。2010年の国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10、名古屋市)の事務局長を務められた方で、2008年9月に能登半島を視察された折に、能登学舎で「能登里山マイスター養成プログラム」の自然と共生する人材養成の取り組みに耳を傾け、「里山里海自然学校」が造成したビオトープを視察した=写真・下=。続いて、国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(世界重要農業遺産システム=GIAHS)の創始者で事務総長だったパルビス・クーハフカーン氏は2010年6月視察に訪れた。COP10では、日本からの提案で「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、日本の里山が注目されるようになった。2011年6月、FAOの世界農業遺産に「能登の里山里海」が日本で初めて佐渡とともに認定さた。認定に先立つFAOからの現地視察で、生物多様性など自然との調和を掲げた農業人材の育成に取り組む「能登里山マイスター養成プログラム」が、GIAHSコンセプトである持続可能な地域社会づくりに寄与するとして、高い評価を受けた。

こうした流れを受け、2010年より、国際協力機構(JICA)の研修「持続可能な自然資源管理による生物多様性保全と地域振興~SATOYAMAイニシアティブの推進~」が石川県で実施され、能登学舎は受け入れ拠点の一つとなっている。里山里海プロジェクトの活動の評価と実績が認められ、2013年度からのJICA草の根技術協力事業として、「フィリピン『イフガオの棚田』の持続的発展のための人材養成プログラムの構築支援」事業が採択され、能登で培われた人材養成の手法が海外へ移出展開することになるきっかけとなった。

2014年8月、能登学舎を拠点に「学長と行く能登合宿」が実施された。2泊3日で学生40人余りが能登学舎周辺の小泊地区を中心としたお宅に民泊をさせていただきながら、山崎光悦学長と学生が珠洲市の山林で草刈りなど保全活動を体験した。山に入り作業を行うのはほとんどの学生たちにとって初めての経験だったが、チャレンジする心、精神力というものをこの場で得たようだ。能登の里山里海のフィールドを学生たちの「人間力」を鍛錬する場としても今後とも活用していく計画。これは「COC(地<知>の拠点整備事業)と呼ばれるプロジェクトの一環で、学生たちが地域に学び、地域のニーズと大学の研究を結ぶことで地域の課題解決を目指す、また、社会人の生涯教育を充実させる、3つのプログラムが成っている。珠洲市役所に隣接してCOC事業のサテライトプラザが新たに開設された。今後、金沢大学の学生・研究者が珠洲に行き交う光景がさらに増えることになる。

2014年10月、珠洲市により寄付された「能登里山里海研究部門」が新たに金沢大学に設けられ、特任准教授と特任助教が能登学舎に着任した。これまでも、能登の里山里海研究を推進してきたが、これらの成果を活かし、さらに多様な専門性をもつ研究者の参画を得て、「能登の里山里海」の学際的評価を行うことになる。とくに、地域の自然や文化資源の調査活動などを通して、地域社会の活性化や自然共生型のライフスタイル、持続可能な地域社会と人づくり、里山里海をテーマとした国際的なネットワークの構築、地域課題の解決に向けた政策の提言などを目指す。こうした研究の成果をシンポジウムなど通じて、市民や行政に還元していく。

能登学舎から見える里山里海の風景が心なしか明るくなっているように思えます。それは人の往来が少しづつではあるが、にぎやかになっているからだ。県内外、国内外の人々が能登を目指して、学びにやってきている。もうしばらくは能登通いが続く。

⇒28日(日)正午・金沢の天気 くもり

2日目は伊勢神宮の内宮(ないくう)=写真・上=と外宮(げくう)を訪れた。いにしえより「お伊勢さん参り」は日本人の心をつかんで離さなかった聖地巡礼の場だ。おそらく我が家の遠い先祖たちも参拝しただろうと想像すると緊張感も湧いてくる。

2日目は伊勢神宮の内宮(ないくう)=写真・上=と外宮(げくう)を訪れた。いにしえより「お伊勢さん参り」は日本人の心をつかんで離さなかった聖地巡礼の場だ。おそらく我が家の遠い先祖たちも参拝しただろうと想像すると緊張感も湧いてくる。

を起こし日本を守ったとして「昇格」したとのこと。神様にも論功行賞があって面白い。

を起こし日本を守ったとして「昇格」したとのこと。神様にも論功行賞があって面白い。 テロリストも近づけないだろうと想像する。先の運転手によると、6機分のヘリポートがすでに設置されている。現地ではサミットに向けた準備が着々と進んでいる。

テロリストも近づけないだろうと想像する。先の運転手によると、6機分のヘリポートがすでに設置されている。現地ではサミットに向けた準備が着々と進んでいる。 ンサの像が出迎えてくれる。セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』に登場する二人。まっすぐな理想主義を掲げる主人公のドン・キホーテと対照的に、大食漢で肥満、現実派の従者サンチョ・パンサ。二人のキャラは人間性を表現する永遠のテーマだろう。レストランで、スペイン産イベリコ豚のパエリア、小エビのアヒージョ、アサリのオーブン焼き、それにスペイン産の赤ワインも注文して、束の間の食事を堪能した。

ンサの像が出迎えてくれる。セルバンテスの小説『ドン・キホーテ』に登場する二人。まっすぐな理想主義を掲げる主人公のドン・キホーテと対照的に、大食漢で肥満、現実派の従者サンチョ・パンサ。二人のキャラは人間性を表現する永遠のテーマだろう。レストランで、スペイン産イベリコ豚のパエリア、小エビのアヒージョ、アサリのオーブン焼き、それにスペイン産の赤ワインも注文して、束の間の食事を堪能した。 夕方、鳥羽市にある相差海女文化資料館を訪れた。相差は「おおさつ」と読む。かつて記者時代に能登半島・輪島市の海士町や舳倉島を訪れ、海女さんたちを取材し、ルポルタージュを描いたので、伊勢志摩の海女さんたちにも以前から関心を寄せていた。同市国崎では海女さんたちがとったアワビを熨斗あわびに調製して、伊勢神宮に献上する御料鰒調製所がある。二千年の歴史があるといわれる。資料館では、深くはやく潜るために石を重りにした石イカリがあった。平均50秒という海女さんの潜水時間を有効に使うため、速く深く潜るための道具である。かつて輪島でも夫婦舟といって、石を抱いて船に海に潜った海女がアワビをとり、命綱をクイクイと引っ張ると、舟上の夫が綱をたぐり寄せて海女を引き上げる。輪島と同じ漁法だ。写真(下)にあるセイマン(星形)とドウマン(網型)は海女が磯着に縫った魔除けのまじない。それほどに命がけの仕事でもあった。

夕方、鳥羽市にある相差海女文化資料館を訪れた。相差は「おおさつ」と読む。かつて記者時代に能登半島・輪島市の海士町や舳倉島を訪れ、海女さんたちを取材し、ルポルタージュを描いたので、伊勢志摩の海女さんたちにも以前から関心を寄せていた。同市国崎では海女さんたちがとったアワビを熨斗あわびに調製して、伊勢神宮に献上する御料鰒調製所がある。二千年の歴史があるといわれる。資料館では、深くはやく潜るために石を重りにした石イカリがあった。平均50秒という海女さんの潜水時間を有効に使うため、速く深く潜るための道具である。かつて輪島でも夫婦舟といって、石を抱いて船に海に潜った海女がアワビをとり、命綱をクイクイと引っ張ると、舟上の夫が綱をたぐり寄せて海女を引き上げる。輪島と同じ漁法だ。写真(下)にあるセイマン(星形)とドウマン(網型)は海女が磯着に縫った魔除けのまじない。それほどに命がけの仕事でもあった。 ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。

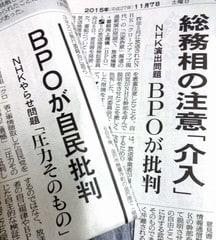

ところが、蒸し返すような政治的な動きが韓国国内で激しい。 「介入」を問題視している。

「介入」を問題視している。 金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。

金沢市内多くのセルフスタンドで「レギュラー111円(会員)」という価格になっている。昨年末は145円前後だったので30円余り安くなっている。例年だと年末価格となり、少しは上げるのだが安値を更新しているようだ。最近のニュースをチェックすると、世界的な原油の供給過剰で来年も原油安は続くとみられていて、年明けも値下がりが続くとの予想されている。 内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。

内で見つけた。世界の旅行口コミサイトの「トリップアドバイザー」(日本法人版)が昨年6月に発表した「トラベラーズチョイス 世界の人気観光スポット2014~ランドマーク・公園編~」によると、アジアの公園トップ25のうち広島平和記念公園が2位、兼六園が5位、奈良公園が6位の順で選ばれている。ちなみに1位はシンガポール植物園だった。以前の2013年版で兼六園は欄外だった。Kenrokuenが一気にランクインた理由と背景は何だったのか。 ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。

ざっと3倍だ。1日の利用者は2万6千人。シルバーウィーク中(9月18-23日)は24万人の利用があり、前年同期の4倍以上を記録している。こうした効果が果たして来年2016年以降も継続するのかどうか。 今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。

今月2日から5日間、「シニア短期留学in金沢」を実施した。地域での学びをテーマに全国からシニア世代の6人が参加した。そのツアーの中で、参加者が口々に「こんなところ初め見た。まるで、別世界ですね」と感動したのが、NHK連続テレビ小説「まれ」のロケ地となった輪島市大沢地区だった。大沢地区の独特の風景はなんといっても間垣(まがき)。冬の日本海の強風から集落の建物を守るため、集落を囲むように、まるで城壁でもつくるかのようにぐるりと「ニガタケの塀」を取り巻く。強風をしなやかに受け止め、風圧を和らげる。先人の知恵だ。最近は高齢化でニガタケの塀を修復することも大変。そこで、2011年から金沢大学の学生ボランティアたちが間垣の修復作業に2年間携わった。その甲斐あって、以前の景観がすっきりと元に戻った。その後、NHKのロケ地に選ばれた。そんな経緯も話しながら、間垣と冬の能登の住まい、コミュニティと景観など解説した。 年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。

年の古民家だった。奥能登の農家の家々では毎年12月5日のこの日、自らの田んぼの神様を家に招き入れてご馳走でもてなす。お迎えする田の神さまは目が不自由と伝えられ、田の神さまが転ばぬように手を引くようにして家に招き入れ、御膳の料理も一つ一つ色やカタチまで丁寧に説明する。目の不自由な田の神さまにどのような振る舞いをすれば、満足いくもてなしができるか、農家の主(あるじ)は工夫を凝らす。 し、変に頑張っていたら熱中症で倒れて病院行きだったかもしれない…。「夏安居とはよく言ったものだ。夏は家の中にいるのが一番」とつい言葉が出た。

し、変に頑張っていたら熱中症で倒れて病院行きだったかもしれない…。「夏安居とはよく言ったものだ。夏は家の中にいるのが一番」とつい言葉が出た。

亡くなった後に我が家を改めて見渡すと、種々のお茶花が庭にあり、想いを込めて完成させた茶室があった。私は草むしりをしていると心が落ち着くので、季節を通じて土と向き合う。ただ、お茶花に造詣がないので、うっかりと妻が丹精込めたものを根ごと抜いてしまい、よくしかられものだ。今後同じ轍を踏むまいと、これまでの罪滅ぼしの意味も込めてフラワーマップをつくっている。四季がめぐるたびに、その可憐な花を愛でてやりたいと思っている。

亡くなった後に我が家を改めて見渡すと、種々のお茶花が庭にあり、想いを込めて完成させた茶室があった。私は草むしりをしていると心が落ち着くので、季節を通じて土と向き合う。ただ、お茶花に造詣がないので、うっかりと妻が丹精込めたものを根ごと抜いてしまい、よくしかられものだ。今後同じ轍を踏むまいと、これまでの罪滅ぼしの意味も込めてフラワーマップをつくっている。四季がめぐるたびに、その可憐な花を愛でてやりたいと思っている。 そのため、金沢大学がフィリピン大学オープン・ユニバーシティ、ならびにイフガオ州大学と連携し、能登で実践している人材育成のノウハウを「イフガオ里山マイスター養成プログラム」として、現地の実情に応じた、魅力ある農業を実践する若手人材を養成するプログラムを実施している。地域での問題解決をソフト事業として移出するモデルとしても注目されている。

そのため、金沢大学がフィリピン大学オープン・ユニバーシティ、ならびにイフガオ州大学と連携し、能登で実践している人材育成のノウハウを「イフガオ里山マイスター養成プログラム」として、現地の実情に応じた、魅力ある農業を実践する若手人材を養成するプログラムを実施している。地域での問題解決をソフト事業として移出するモデルとしても注目されている。 11月、イフガオを訪れて受講生のプレゼンに磨きがかかっているのに驚いた。受講生たちの研究の中間発表がイフガオ州知事らを前に開かれた。アマラ・ダーエンさん=民間事務職員=の研究テーマは「伝統的な薬用植物」。イフガオの集落の多くは人里離れており、伝統的な薬用植物を自前で調達してきた。咳止めや糖尿病に効くといわれる薬用植物を10種類採取し、専門家の意見を聞きデータ収集。市販も視野に。ジェネリン・リモングさん=自治体職員(農業)=の研究テーマ「市販飼料と有機飼料による養豚の比較」。市販の飼料による 養豚より、伝統の有機飼料の養豚の方がコストも発育も優れていることをデータにより示した。マリヤ・ナユサンさん=保育士=の研究テーマは「離乳食に活用する伝統のコメ品種」。保育士の立場から、離乳食の歴史を調べる。乳児の発育によいイフガオ伝統コメ品種を比較調査している。マイラ・ワチャイナさん=家事手伝い・主婦=の研究テーマは「伝統品種米の醸造加工」。親族が遺した伝統のライス・ワイン製造器を活用し、イネ品種や、イースト菌の違いによる酒味やコクを調査。売上の一部を棚田保全に役立てる販売システムを検討している。発表は理路整然として、そして熱意があった。イフガオ州知事のハバウエル氏=写真・下=が「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。

11月、イフガオを訪れて受講生のプレゼンに磨きがかかっているのに驚いた。受講生たちの研究の中間発表がイフガオ州知事らを前に開かれた。アマラ・ダーエンさん=民間事務職員=の研究テーマは「伝統的な薬用植物」。イフガオの集落の多くは人里離れており、伝統的な薬用植物を自前で調達してきた。咳止めや糖尿病に効くといわれる薬用植物を10種類採取し、専門家の意見を聞きデータ収集。市販も視野に。ジェネリン・リモングさん=自治体職員(農業)=の研究テーマ「市販飼料と有機飼料による養豚の比較」。市販の飼料による 養豚より、伝統の有機飼料の養豚の方がコストも発育も優れていることをデータにより示した。マリヤ・ナユサンさん=保育士=の研究テーマは「離乳食に活用する伝統のコメ品種」。保育士の立場から、離乳食の歴史を調べる。乳児の発育によいイフガオ伝統コメ品種を比較調査している。マイラ・ワチャイナさん=家事手伝い・主婦=の研究テーマは「伝統品種米の醸造加工」。親族が遺した伝統のライス・ワイン製造器を活用し、イネ品種や、イースト菌の違いによる酒味やコクを調査。売上の一部を棚田保全に役立てる販売システムを検討している。発表は理路整然として、そして熱意があった。イフガオ州知事のハバウエル氏=写真・下=が「州の発展に役立つものばかりだ。ぜひ実行してほしい。予算を考えたい」と賛辞を送った。 金沢大学では角間キャンパスの丘陵地に「角間の里山自然学校」(開設1999年)を設け、教育と研究、社会貢献を推進する「里山里海プロジェクト」(研究代表・中村浩二特任教授)を進めてきた。「能登半島 里山里海自然学校」は能登半島への第一歩だった。里山里海自然学校で実施したことは、生物多様性(植物・昆虫・鳥類・水生生物・キノコなど)の調査を市民と常駐する研究スタッフ(博士研究員)がいっしょになって調査するオープンリサーチ(協働調査)という手法だった。休耕田を利用した水辺ビオトープづくりや、雑木林を整備するキノコの山づくりを、地元のみなさんと進めてきた。このほか、トキやコウノトリが舞う能登の里山復興を目指した基礎研究や、「旅する蝶」アサギマダラの調査を通じた子供たちへ環境教育、郷土料理を通じた食育活動など多岐にわたった。こうした珠洲市の市民の協働活動の実績を踏まえて、NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海が2008年に設立された。

金沢大学では角間キャンパスの丘陵地に「角間の里山自然学校」(開設1999年)を設け、教育と研究、社会貢献を推進する「里山里海プロジェクト」(研究代表・中村浩二特任教授)を進めてきた。「能登半島 里山里海自然学校」は能登半島への第一歩だった。里山里海自然学校で実施したことは、生物多様性(植物・昆虫・鳥類・水生生物・キノコなど)の調査を市民と常駐する研究スタッフ(博士研究員)がいっしょになって調査するオープンリサーチ(協働調査)という手法だった。休耕田を利用した水辺ビオトープづくりや、雑木林を整備するキノコの山づくりを、地元のみなさんと進めてきた。このほか、トキやコウノトリが舞う能登の里山復興を目指した基礎研究や、「旅する蝶」アサギマダラの調査を通じた子供たちへ環境教育、郷土料理を通じた食育活動など多岐にわたった。こうした珠洲市の市民の協働活動の実績を踏まえて、NPO法人能登半島おらっちゃの里山里海が2008年に設立された。 能登学舎を訪れた2人の国連関係者の方を紹介する。まず、アフメド・ジョグラフ氏。2010年の国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10、名古屋市)の事務局長を務められた方で、2008年9月に能登半島を視察された折に、能登学舎で「能登里山マイスター養成プログラム」の自然と共生する人材養成の取り組みに耳を傾け、「里山里海自然学校」が造成したビオトープを視察した=写真・下=。続いて、国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(世界重要農業遺産システム=GIAHS)の創始者で事務総長だったパルビス・クーハフカーン氏は2010年6月視察に訪れた。COP10では、日本からの提案で「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、日本の里山が注目されるようになった。2011年6月、FAOの世界農業遺産に「能登の里山里海」が日本で初めて佐渡とともに認定さた。認定に先立つFAOからの現地視察で、生物多様性など自然との調和を掲げた農業人材の育成に取り組む「能登里山マイスター養成プログラム」が、GIAHSコンセプトである持続可能な地域社会づくりに寄与するとして、高い評価を受けた。

能登学舎を訪れた2人の国連関係者の方を紹介する。まず、アフメド・ジョグラフ氏。2010年の国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10、名古屋市)の事務局長を務められた方で、2008年9月に能登半島を視察された折に、能登学舎で「能登里山マイスター養成プログラム」の自然と共生する人材養成の取り組みに耳を傾け、「里山里海自然学校」が造成したビオトープを視察した=写真・下=。続いて、国連食糧農業機関(FAO)の世界農業遺産(世界重要農業遺産システム=GIAHS)の創始者で事務総長だったパルビス・クーハフカーン氏は2010年6月視察に訪れた。COP10では、日本からの提案で「SATOYAMAイニシアティブ」が採択され、日本の里山が注目されるようになった。2011年6月、FAOの世界農業遺産に「能登の里山里海」が日本で初めて佐渡とともに認定さた。認定に先立つFAOからの現地視察で、生物多様性など自然との調和を掲げた農業人材の育成に取り組む「能登里山マイスター養成プログラム」が、GIAHSコンセプトである持続可能な地域社会づくりに寄与するとして、高い評価を受けた。 「ニュースの情報は主に何を使って収集していますか」という質問に対しては、「テレビ」が50.4%、「インターネット」が43.5%。この2つで9割を超え、新聞は6.1%だった。インターネットでニュースを仕入れる人のうち、「検索サイト(Yahoo!、Googleなど)」を使うのは82.1%、「ツイッター」を使うのは10.4%だった。さらに、「複数のメディアを使ってニュース情報を収集していますか」との問いには、77.9%が「はい」と答えたが、その組み合わせはやはり「テレビとインターネット」が最多で72.5%と圧倒的だった。

「ニュースの情報は主に何を使って収集していますか」という質問に対しては、「テレビ」が50.4%、「インターネット」が43.5%。この2つで9割を超え、新聞は6.1%だった。インターネットでニュースを仕入れる人のうち、「検索サイト(Yahoo!、Googleなど)」を使うのは82.1%、「ツイッター」を使うのは10.4%だった。さらに、「複数のメディアを使ってニュース情報を収集していますか」との問いには、77.9%が「はい」と答えたが、その組み合わせはやはり「テレビとインターネット」が最多で72.5%と圧倒的だった。