★ブログを書籍化するきっかけ

ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。

ブログ「自在コラム」を始めたのが2005年4月なので、丸12年になる。ことし2月に出版社から誘いを受けた。「近年は研究書の枠に収まらず、生活に役立つ実用書やドキュメンタリー風に仕上げた書籍もよく売れていて、そうしたお話しにご興味をお持ちでしたら…」とのことだった。メールでのやり取りだったので、3月に出版社(東京)に出向き編集者と面談して、ブログ論をテーマとすることにした。「自在コラム」は1000回を超えていて、その文章に込めた思いを書籍というカタチで表現してみたかったからだ。その後、コンセプトを巡るやり取り、ブログから原稿のチョイス(選択)、著書のタイトル、原稿の校正と10ヵ月を経て、きょう5日にようやく出版にこぎつけた。

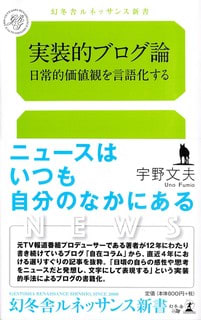

幻冬舎ルネッサンス新書『実装的ブログ論 日常的価値観を言語化する』。基本的にはここ4年間のブログの中から編集者が読んで面白いと思ってくれたものを原稿にした。自分としては1時間あれば読み切れるものにとの思いがあったので140ページにした。これは学生たちへのメッセージだと思っている。「日ごろ思っていること、感じていること、それを言葉にしてごらん、文章にしてごらん」と薦めたいのである。以下、前書きの抜粋。

◇

今日ほどインターネット上のソーシャルメディアが注目されている時代はないだろう。情報発信のツールとして認知され、政治家や芸能人、スポーツ選手がブログやSNS(Social Networking Service)のFacebook やTwitter で意見や近況を書きこむ、あるいは動画を掲載すると、それをマスメディア(新聞やテレビ、週刊誌など)が取り上げる。NHKや民放局、新聞社ではネット上からニュースのネタ(主に事件や事故)をリサーチする専門チームも編成されている。そんな時代だ。

私自身がブログを書き始めたのは2005年4月、金沢大学に再就職したときだった。きっかけは、テレビ局時代から懇意にしていた秋田県の民放テレビ局の番組プロデューサーから、「宇野ちゃんは元新聞記者だから、書き始めるときっとはまるよ」と勧められ、こちらも軽い乗りでブログの世界に片足を突っ込んだ。あれから12年。ブログのアップロード回数も1160を超えた(2017年10月現在)。勧めてくれたプロデューサー氏はブログからミクシィ、Twitter、Facebook と乗り換えている。その意味では、どっぷり12年のブログ歴というのは確かに「はまった」のかもしれない。

ブログはもともとウェブログ(Web Log)の略で、ウェブサイトにログ(記録)すること、つまり「書き溜め型」のソーシャルメディアであり、不特定多数のネットユーザーに情報発信をするものだ。これに対し、Facebook やTwitter などのSNSは人とのつながりをベースに会話するかのように使われるコミュニケーション型のソーシャルメディアだ。私はパソコンに向かって新聞記事を書くように、投稿した記事を積み上げている。まるで、炭焼き窯に向かう職人のように黙々と。仕上がりは充足感、いや自己満足かもしれない。SNSのような会話風の楽しみとは異なる喜びだ。社交的なプロデューサー氏がブログからSNSの世界に入ったのと対比すると、その分岐点は性格の違いにあったのかもしれない。

では、12 年も地道にパソコンに向かって何を書き続けてきたのか。過去の心象にこだわって随筆風に書き溜めてきた訳ではない。日々のニュースを綴ってきたと説明した方が分かりやすいかもしれない。日常生活や職場である金沢大学での個人的なニュースから、政治や経済など世の中のニュース、紛争や外交など世界のニュースなど。要は自分がニュースだと感じたことをその都度、ブログで表現してきた。別の言い方をすれば、日頃の自らの感性や思考をニュースだと発想して、それを文字で表現した。さらに詰めて、「日常的価値観の言語化」と言ってよいだろう。

最近、何年も前にアップロードした自らの記事が検索エンジンでヒットすることがある。書いたことすら忘れてしまっている記事がいきなり検索画面に表れてくると、「記事は生きている」と実感する。インターネットの普及期に読んだ、立花隆著『インターネットはグローバル・ブレイン』(1997)を思い起こす。著書名の通り、地球を生命体と見立てればインターネットは頭脳であり、私のブログサイトはその神経細胞の一つかもしれないというものだ。その細胞を活性化させることは、いかにして質の高い記事をアップロードし続けるかにある。ブログ=日常的価値観の言語化とは、パーソナル・ブレーンを生き生きとさせるツールでもあるのだ。

私は、その自身のパーソナル・ブレーンを多くの人に共有してもらいたいという気持ちから、今回の出版を決めた。

⇒5日(火)夜・金沢の天気 あめ

一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。

一つは、読みの問題。ホーチミンはもともとベトナム革命を指導した建国の父である指導者、ホー・チ・ミンに由来する。そこで、市名と人名が混同しないように市名を語る場合は「カイフォ・ホー・チ・ミン」(ホーチミン市)と言う。長いのだ。それに比べ「サイ・ゴン」は言いやすく、短い。2つめは、ハノイとサイゴンの文化などを語る際、ハノイの人は「サイゴン人は甘党だ」といった言い方をする。サイゴンの人は「ハノイ人は辛党だ」と返す。こうした文化比較の中では「ホーチミン人は・・・」などの言い方はしない。3つめが少々複雑だ。市場開放政策でサイゴンの経済は活気に満ちている。「もし、アメリカと組んだままだったらサイゴンはもっと発展していたに違いない」などと、ハノイとの経済比較で語られる。こういった語り合いの中では「カイフォ・ホー・チ・ミン」は出てこない。 このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。

このころから部隊を逃亡する兵士が続出した。その多くは、ベトナムの解放をスローガンに掲げる現地のゲリラ組織に加わり、再植民地化をもくろむフランス軍との戦いに加わった。中にはベトナム独立同盟(ベトミン)の解放軍の中核として作戦を指揮する同僚もいた、と『中隊誌』には記されている。 機内ではシートのモニターで映画を自由に見ることができた。リストを見て、ことし6月に封切りの映画『花戦さ(はないくさ)』があったので、機内サービスの赤ワインを片手に鑑賞した。物語は、京の花僧、池坊専好が時の覇者、織田信長のために花を生けに岐阜城に行くところから始まる。信長は専好の活けた松を気に入るが、その時、松の枝が重さに耐え切れず継ぎ目が折れるハプニングが。従者たちは信長の怒りを恐れて言葉を失うが、豊臣秀吉が「扇ひとつで松を落とすとは、神業」と機転で信長をたたえてその場を治める。狂言師の野村萬斎が主演で、その仕草や笑いの表情が時代劇にはそぐわない感じもするが、個性がにじんで面白い。

機内ではシートのモニターで映画を自由に見ることができた。リストを見て、ことし6月に封切りの映画『花戦さ(はないくさ)』があったので、機内サービスの赤ワインを片手に鑑賞した。物語は、京の花僧、池坊専好が時の覇者、織田信長のために花を生けに岐阜城に行くところから始まる。信長は専好の活けた松を気に入るが、その時、松の枝が重さに耐え切れず継ぎ目が折れるハプニングが。従者たちは信長の怒りを恐れて言葉を失うが、豊臣秀吉が「扇ひとつで松を落とすとは、神業」と機転で信長をたたえてその場を治める。狂言師の野村萬斎が主演で、その仕草や笑いの表情が時代劇にはそぐわない感じもするが、個性がにじんで面白い。 「あれは花市場ですよ。夜に花の市場が開かれるのです。ベトナム人は花が大好きです。そう、ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたものですよ」と得意げに話した。

「あれは花市場ですよ。夜に花の市場が開かれるのです。ベトナム人は花が大好きです。そう、ベトナム航空のロゴマークは蓮(はす)の花をデザインしたものですよ」と得意げに話した。 我が家の場合、庭木の剪定も雪吊りも造園業者に依頼している。天気予想を見て、さっそく電話。13、14日の両日に職人が来てくれた。雪吊りの話を関東の友人たちと話をしていて、よく誤解されることがある。「長期予報で北陸が暖冬だったら、わざわざ雪吊りはしなくてよいのでは」と。確かにある意味で理にかなっているのだが、冬の現実はそう単純ではない。暖冬と予想されたとしても、一夜で大雪になることがある。記憶に残っているのが2007年2月の大雪。1月は金沢は「雪なし暖冬」で観測史上の新記録だった。ところが、2月1日からシンシンと雪が降り始め、市内で50㌢にもなった。冬将軍は突然やってくるのだ。

我が家の場合、庭木の剪定も雪吊りも造園業者に依頼している。天気予想を見て、さっそく電話。13、14日の両日に職人が来てくれた。雪吊りの話を関東の友人たちと話をしていて、よく誤解されることがある。「長期予報で北陸が暖冬だったら、わざわざ雪吊りはしなくてよいのでは」と。確かにある意味で理にかなっているのだが、冬の現実はそう単純ではない。暖冬と予想されたとしても、一夜で大雪になることがある。記憶に残っているのが2007年2月の大雪。1月は金沢は「雪なし暖冬」で観測史上の新記録だった。ところが、2月1日からシンシンと雪が降り始め、市内で50㌢にもなった。冬将軍は突然やってくるのだ。 「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄りが神輿やキリコ=写真=と呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。まさに集落挙げて、町内会を挙げての祭りだ。

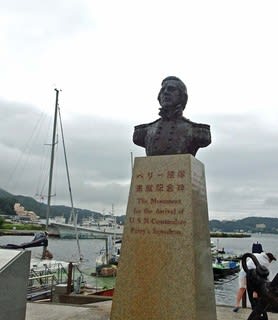

「盆や正月に帰らんでいい、祭りの日には帰って来いよ」。能登の集落を回っていてよく聞く言葉だ。能登の祭りは集落や、町内会での単位が多い。それだけ祭りに関わる密度が濃い。子どもたちが太鼓をたたき、鉦(かね)を鳴らす。大人やお年寄りが神輿やキリコ=写真=と呼ばれる大きな奉灯を担ぐ。まさに集落挙げて、町内会を挙げての祭りだ。 下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。

下田市にある宝福寺のホームページに記載があった。土佐藩の脱藩浪人となった龍馬は幕府軍艦奉行だった勝海舟と出会う。1863年(文久3年)1月、海舟が龍馬を船に乗せて大阪から江戸へ帰る途中、時化で下田港に入る。同じとき、土佐藩主の山内容堂が江戸から大阪に向かう途中で下田に立ち寄り、宝福寺に投宿していた。容堂から同寺に招かれた海舟は、容堂に龍馬の脱藩の罪を解き、その身を自分に預けてほしいと懇願し許された、とある。このとき龍馬27歳、下田の別の場所でじっと「朗報」を待っていたと伝えられる。龍馬は晴れて自由の身になり、それからの活躍は目覚ましい。貿易会社と政治組織を兼ねた亀山社中(後に「海援隊」)の設立、薩長同盟の斡旋など明治維新に影響を与える働きをすることになる。 年間3900万人もの観光客が訪れ、伊豆半島では62万の人々が生業を得て暮らす。小山氏の話はスケール観のあるジオ物語だった。

年間3900万人もの観光客が訪れ、伊豆半島では62万の人々が生業を得て暮らす。小山氏の話はスケール観のあるジオ物語だった。 輪島市と穴水町を中心に石川県では住宅2千4百棟が全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だったと記憶している。翌日から大学の仲間と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて輪島市門前町道下(とうげ)地区を中心にお年寄り世帯の散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。その後、何度か道下地区を訪ねた。最近では全半壊の住宅は新築、あるいはリフォームされ、すっかり「ニュータウン」の様相になっている。見渡す限りでは、被災地の復興事業はほぼ完了したかに思える。ただ、さら地が随分と多く、界隈が歯抜け状態となっているのだ。

輪島市と穴水町を中心に石川県では住宅2千4百棟が全半壊し、死者1人、重軽傷者は330人だったと記憶している。翌日から大学の仲間と被災調査に入り、その後、学生たちを連れて輪島市門前町道下(とうげ)地区を中心にお年寄り世帯の散乱する家屋内の片づけのボランティアに入った。その後、何度か道下地区を訪ねた。最近では全半壊の住宅は新築、あるいはリフォームされ、すっかり「ニュータウン」の様相になっている。見渡す限りでは、被災地の復興事業はほぼ完了したかに思える。ただ、さら地が随分と多く、界隈が歯抜け状態となっているのだ。 震災から4年後、再び学生たちを門前町に連れて行くようになった。道下地区に接する黒島(くろしま)地区からSOSが入った。この地区で催されている伝統的な祭り「黒島天領祭」で若い人たちの担ぎ手が不足している。祭りに学生たちも参加してほしいという要望だった。8月17、18日という学生たちの夏休み期間ということもあり、引き受けた。大阪城と名古屋城をかたどった2基の曳山が街を練る。とくに若いエネルギーが必要場面は「舵(かじ)取り」という役だ。曳山の進路を変える場合は、10人かがりで一気に棒を押して車輪を動かすのだ=写真=。先導役が「山2つ」と声をかけると、山側方向に棒を2度押す。結構な頻度で舵取りがあるので、これは若い者がいないと曳山が動かせない。急斜面での神輿担ぎにも学生のエネルギーが必要だ。

震災から4年後、再び学生たちを門前町に連れて行くようになった。道下地区に接する黒島(くろしま)地区からSOSが入った。この地区で催されている伝統的な祭り「黒島天領祭」で若い人たちの担ぎ手が不足している。祭りに学生たちも参加してほしいという要望だった。8月17、18日という学生たちの夏休み期間ということもあり、引き受けた。大阪城と名古屋城をかたどった2基の曳山が街を練る。とくに若いエネルギーが必要場面は「舵(かじ)取り」という役だ。曳山の進路を変える場合は、10人かがりで一気に棒を押して車輪を動かすのだ=写真=。先導役が「山2つ」と声をかけると、山側方向に棒を2度押す。結構な頻度で舵取りがあるので、これは若い者がいないと曳山が動かせない。急斜面での神輿担ぎにも学生のエネルギーが必要だ。 をつけていた。枝の雪の白さ、そしてどんよりした空のグレイの風景にロウバイの薄い黄色が映えている。そして、ほんのりと梅の花のような香りが漂ってくる。春の到来が近いことを感じる。

をつけていた。枝の雪の白さ、そしてどんよりした空のグレイの風景にロウバイの薄い黄色が映えている。そして、ほんのりと梅の花のような香りが漂ってくる。春の到来が近いことを感じる。 ミングだった。これについて、アメリカの記者から安倍総理に直接質問が飛んだ場合、総理はどう返答するのか。揚げ足を取られるような答弁だと会場は荒れる。その点に注目して番組をじっと見ていると、はやりアメリカのニューヨーク・ポストの記者から総理に質問がぶつけられた。

ミングだった。これについて、アメリカの記者から安倍総理に直接質問が飛んだ場合、総理はどう返答するのか。揚げ足を取られるような答弁だと会場は荒れる。その点に注目して番組をじっと見ていると、はやりアメリカのニューヨーク・ポストの記者から総理に質問がぶつけられた。