安倍総理の14年を振り返ってみると、日本とアメリカのある意味で新しい関係をつくったことは安倍氏のレガシーだろう。オバマ大統領が広島市の原爆死没者慰霊碑を訪れ献花し、安倍総理がハワイの真珠湾で慰霊したことはそのシンボリックな出来事だった。以下、ブログで描いた「安倍総理」の14年の続き。

広島の平和記念公園とハワイの真珠湾で新たな日米関係築く

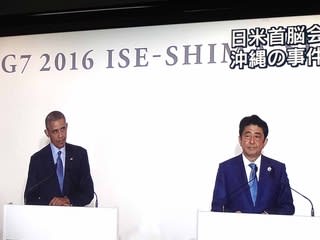

【2016年5月26日付「★ギリギリの共同会見」】 伊勢志摩サミット(G7首脳会議)を前に、アメリカのオバマ大統領と安倍総理による首脳会談が始まったのが昨夜9時40分。そして両氏が共同記者会見に臨んだのは10時43分だっ た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。

た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。

オバマ大統領は、広島訪問は第二次大戦で亡くなったすべての人を追悼し、核兵器のない世界という共通のビジョンを再確認し、アメリカと日本の同盟を強化する機会となるだろうと、述べた。また、安倍総理は、オバマ氏による広島訪問の決断を心から歓迎していると述べた。核兵器使用国(アメリカ)のリーダーが戦争被爆国で犠牲となった市民に哀悼の誠をささげるのは、核兵器のない世界へ大きな力となると述べた。記者の質問で、シカゴ・トリビューンの記者からハワイのパールハーバー訪問の可能性を問われ、安倍氏は「現在私がハワイを訪問する計画はない」と言い切った。

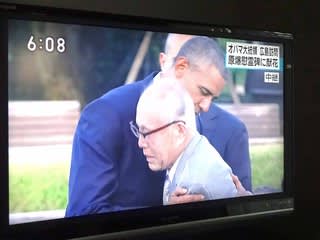

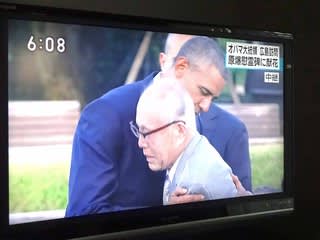

【2016年5月28日付「★大統領か役者か」】 17時37分、オバマ氏が広島市の平和記念公園の原爆死没者慰霊碑を訪れ、献花に臨んだ。安倍総理と並んで献花するのかと思っていたが、そうではなく、まずオバマ氏が献花し、その後に安倍氏が続いた。オマバ氏は頭を献花の後に頭を下げずに黙祷を、安倍氏は献花の後に頭 を下げて黙祷をささげた。頭を下げての黙祷は日本では当たり前なのだが、アメリカではこれが原爆死没者に対する「謝罪」と映るのだろう。もし、安倍氏とオバマ氏が2人同時に献花し黙祷をささげたら、片や頭を下げる姿、片や下げない姿がくっきりと対比される。すると、映像的な印象度として、オバマ氏の姿は日本では良くないものになる。献花にあたっては、日本とアメリカで随分と打ち合わせ、計算されし尽くされたのだと中継映像を視聴しながら感心した

を下げて黙祷をささげた。頭を下げての黙祷は日本では当たり前なのだが、アメリカではこれが原爆死没者に対する「謝罪」と映るのだろう。もし、安倍氏とオバマ氏が2人同時に献花し黙祷をささげたら、片や頭を下げる姿、片や下げない姿がくっきりと対比される。すると、映像的な印象度として、オバマ氏の姿は日本では良くないものになる。献花にあたっては、日本とアメリカで随分と打ち合わせ、計算されし尽くされたのだと中継映像を視聴しながら感心した

【2016年12月6日付「★パールハーバーとソウル」】 昨夜(5日)午後6時50分ごろだったと思う、ニュース速報に感動した。安倍総理が今月26、27日にハワイのパールハーバー(真珠湾)をオバマ大統領と訪れ慰霊するという ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。

ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。

日本の現職総理がパールハーバーを訪れるのは初めてで、オバマ氏とともに犠牲者を慰霊し、これが最後となる首脳会談も行うという。総理は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという未来に向けた決意を示したい」と首相官邸で記者団に語っていた。謝罪ではなく、あくまでも未来志向なのだ。

【2019年5月26日付「☆シンゾーとドナルドのレアアース談義」】 この写真を見て感じたことは、お笑いコンビのようだ、と。写真は総理官邸のツイッター(26日)で公開している。安倍 総理と(右)とトランプ大統領(左)が千葉県のゴフル場で自撮りした写真だ。とくに、安倍氏の顔がなんとなく、あの芸能人っぽく見える。アメリカのCNNニュース(日本版)は「外務省によれば、昼食は米国産の牛肉のダブルチーズバーガーだった。トランプ大統領は相撲観戦も行った。優勝した力士には、トロフィーの上部に翼を広げたワシをあしらった『トランプ杯』も贈呈した」と。米国産の牛肉のダブルチーズバーガーとあえて取材して伝えているところがアメリカのメディアらしい。

総理と(右)とトランプ大統領(左)が千葉県のゴフル場で自撮りした写真だ。とくに、安倍氏の顔がなんとなく、あの芸能人っぽく見える。アメリカのCNNニュース(日本版)は「外務省によれば、昼食は米国産の牛肉のダブルチーズバーガーだった。トランプ大統領は相撲観戦も行った。優勝した力士には、トロフィーの上部に翼を広げたワシをあしらった『トランプ杯』も贈呈した」と。米国産の牛肉のダブルチーズバーガーとあえて取材して伝えているところがアメリカのメディアらしい。

1ヵ月後の「G20大阪サミット」(6月28、29日)では、習氏も日本を訪れる。トランプ氏とすれば、今後中国との貿易交渉で浮上するであろう「レアアース問題」に先手を打ちたいと考えるのは当然だろう。ひょっとして、米中の「レアアース問題」が日本の新たなビジネスチャンスとして浮上してくるかもしれない。冒頭のにっこり笑った2人の笑顔に次なる可能性が。

【2020年4月7日付「★緊急事態宣言で問われる非日常性のこと」】 安倍総理はきのう緊急事態宣言に先立って緊急経済対策会議を開き、午後5時50分から記者団に説明した。事業規模については「コロナウイルス感染の経済に与える甚大な影響を踏まえ、過去にない、強大な規模となるGDPの2割にあたる事業規模108兆円の経済対策を実施する」と述べた(6日付・NHKニュースWeb版)。緊急事態宣言は全国ではなく、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に出される。期間もゴールデンウイーク最終日の5月6日までをめどするようだ。海外のようなロックダウン(都市封鎖)は行わない。

【2020年4月7日付「★緊急事態宣言で問われる非日常性のこと」】 安倍総理はきのう緊急事態宣言に先立って緊急経済対策会議を開き、午後5時50分から記者団に説明した。事業規模については「コロナウイルス感染の経済に与える甚大な影響を踏まえ、過去にない、強大な規模となるGDPの2割にあたる事業規模108兆円の経済対策を実施する」と述べた(6日付・NHKニュースWeb版)。緊急事態宣言は全国ではなく、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に出される。期間もゴールデンウイーク最終日の5月6日までをめどするようだ。海外のようなロックダウン(都市封鎖)は行わない。

【2020年8月29日付「★辞任表明、安倍総理のレガシーは何だ」】 会見ではいつも使っているプロンプターを今回使っていなかった。ということはコメントは会見直前まで練られていた。あるいは、予定していたコメントを直前になって大幅に書き換えた、のどちらかだろう。側近が辞任表明を知らなかったとのコメントを会見後に寄せているので、おそらく後者だろう。

⇒31日(月)朝・金沢の天気 くもり

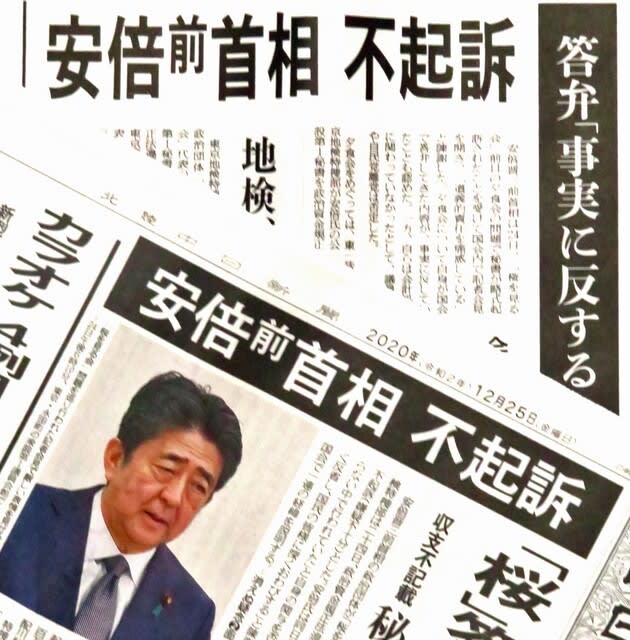

これはクリスマスのプレゼントなのだろうか。BBCニュースWeb版(12月24日付)=写真・上=によると、アメリカのトランプ大統領は23日、元選対本部長のポール・マナフォート受刑者ら側近29人に恩赦や刑の減免を与えた。前日にはイラクで民間人十数人を殺害し有罪となった軍事請負業者にも恩赦を与え、国連などから批判されている。 トランプ氏はマナフォート受刑者(資金洗浄罪などで有罪)のほか、すでに禁錮刑の執行を免除した盟友ロジャー・ストーン元被告(連邦議会への偽証罪で有罪)、娘婿ジャレド・クシュナー氏の父親など26人に対して、恩赦を与えた。そのほか、3人について刑の執行を免除した。刑の執行免除は有罪判決の取り消しを意味しない。

これはクリスマスのプレゼントなのだろうか。BBCニュースWeb版(12月24日付)=写真・上=によると、アメリカのトランプ大統領は23日、元選対本部長のポール・マナフォート受刑者ら側近29人に恩赦や刑の減免を与えた。前日にはイラクで民間人十数人を殺害し有罪となった軍事請負業者にも恩赦を与え、国連などから批判されている。 トランプ氏はマナフォート受刑者(資金洗浄罪などで有罪)のほか、すでに禁錮刑の執行を免除した盟友ロジャー・ストーン元被告(連邦議会への偽証罪で有罪)、娘婿ジャレド・クシュナー氏の父親など26人に対して、恩赦を与えた。そのほか、3人について刑の執行を免除した。刑の執行免除は有罪判決の取り消しを意味しない。  SNSで発信したりすることが禁じられる(12月23日付・NHKニュースWeb版)。高額な保釈金、クリスマスプレゼントにしては高くついた。

SNSで発信したりすることが禁じられる(12月23日付・NHKニュースWeb版)。高額な保釈金、クリスマスプレゼントにしては高くついた。

二人が話しているとラ-メンが出てきて、二人は黙々と食べて店を出て行った。さまざまな食味を追求したラーメン店が巷(ちまた)に看板を競っているが、この店は「自然派らーめん」と称している。無化調(無化学調味料のこと)を売りに、鶏をベースに鰹節、煮干、コンブの海産物からとった薄味のスープ。インパクトはなく優しい味わいで美味。ちじれ麺は足踏みだから腰がある。ちじれ麺にスープが絡んでいるのでのど越しがいい。

二人が話しているとラ-メンが出てきて、二人は黙々と食べて店を出て行った。さまざまな食味を追求したラーメン店が巷(ちまた)に看板を競っているが、この店は「自然派らーめん」と称している。無化調(無化学調味料のこと)を売りに、鶏をベースに鰹節、煮干、コンブの海産物からとった薄味のスープ。インパクトはなく優しい味わいで美味。ちじれ麺は足踏みだから腰がある。ちじれ麺にスープが絡んでいるのでのど越しがいい。 上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。

上回る40万円で競り落とされた。いよいよカニのシーズン到来だ。

た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。

た。会見が終了したのは11時32分だった。日をまたぐ直前まで記者会見を実施したのは、沖縄のアメリカ軍属の男による女性の遺体遺棄事件について、首脳として何とかサミットが始まる前にけじめをつけておきたかったのだろう。ある意味でギリギリ間に合ったと、政府関係者は胸をなでおろしているかもしれない。以下、共同記者会見の様子を=写真・「NHKニュース」=をテレビで見ていてのメモだ。 を下げて黙祷をささげた。頭を下げての黙祷は日本では当たり前なのだが、アメリカではこれが原爆死没者に対する「謝罪」と映るのだろう。もし、安倍氏とオバマ氏が2人同時に献花し黙祷をささげたら、片や頭を下げる姿、片や下げない姿がくっきりと対比される。すると、映像的な印象度として、オバマ氏の姿は日本では良くないものになる。献花にあたっては、日本とアメリカで随分と打ち合わせ、計算されし尽くされたのだと中継映像を視聴しながら感心した

を下げて黙祷をささげた。頭を下げての黙祷は日本では当たり前なのだが、アメリカではこれが原爆死没者に対する「謝罪」と映るのだろう。もし、安倍氏とオバマ氏が2人同時に献花し黙祷をささげたら、片や頭を下げる姿、片や下げない姿がくっきりと対比される。すると、映像的な印象度として、オバマ氏の姿は日本では良くないものになる。献花にあたっては、日本とアメリカで随分と打ち合わせ、計算されし尽くされたのだと中継映像を視聴しながら感心した ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。

ニュースだった。このニュースに接した多くの日本人は、5月に被爆地・広島を訪れたオバマ氏への返礼の訪問と感じたのではないだろうか。