☆処暑の候 花ブログ2題(再録)

きょう23日から二十四節気でいう「処暑」。きのうの金沢は35度の猛暑日だったが、朝の風や夜のムシの鳴き声に秋の気配を感じる。庭ではタカサゴユリが白い花を付けている。近所には満面のアサガオも。これまでのブログの再録にはなるが、処暑の花を描いてみる。

2019年8月22日付「タカサゴユリは敵か味方か」より。わが家の庭にタカサゴユリ(高砂ユリ)が咲き始めた。「立てば芍薬(シャクヤク)、座れば牡丹(ボタン)、歩く姿は百合(ユリ)の花」の花の美しさは見事だ。ヤマユリのような高貴な香りはないが、人目をひく花だ。

タカサゴユリをよく見かけるのは斜面地で、日陰でも日なたでも同じように咲いている。肥料分の少ない斜面地でもすくすくと繁殖するチカラ強い植物である。植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、わが家の庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。

タカサゴユリをよく見かけるのは斜面地で、日陰でも日なたでも同じように咲いている。肥料分の少ない斜面地でもすくすくと繁殖するチカラ強い植物である。植えた覚えはないので、おそらく種子が風に乗って、わが家の庭に落ちて育ったのだろう。旧盆が過ぎたこの時節は花の少ない季節で、茶花として重宝している。

しかし、立場が異なればタカサゴユリは外敵、目の敵だ。国立研究開発法人「国立環境研究所」のホームページには「侵入生物データベース」の中で記載されている。侵入生物、まるでエイリアンのようなイメージだ。「学名」はLilium formosanum、「英名」はFormosa lilyだ。面白いのは「備考」だ。「近年各地で繁茂しているが花がきれいなためなかなか駆除されない。少なくとも外来種であることを周知する必要がある」と。そのきれいな容姿に国民はだまされてはいけない。「侵入生物」であることをもっと宣伝して駆除せねば、との苦々しい思いが伝わる文章ではある。

2020年6月13日付「加賀千代女と酒飲み男」より。『朝顔やつるへとられてもらい水』の俳句で有名な江戸時代の俳人、千代女(1703-75)は加賀国松任(現・石川県白山市)に生まれ育った。自身も小さいころから、この句を耳にすると夏休みのイメージがわくくらい有名だった。昨年の話だが、古美術の展示販売会で千代女の発句が展示されていると聞いて、会場の金沢美術倶楽部へ見学に行ってきた。

面白い句があった。『男ならひとりのむほど清水かな』の掛け軸はまるで滝を流れるような書体だった。掛け軸にじっと向き合っていると、千代女のくすくすと笑い声が聞こえてきそうになった。酒飲みの男が一人酒でぐいぐいと飲んでいる。それを見て千代女は「酒はまるで水みたい」と思ったに違いない。はたと気がついた。冒頭の『朝顔やつるへとられてもらい水』に面白い解釈が浮かんだ。

面白い句があった。『男ならひとりのむほど清水かな』の掛け軸はまるで滝を流れるような書体だった。掛け軸にじっと向き合っていると、千代女のくすくすと笑い声が聞こえてきそうになった。酒飲みの男が一人酒でぐいぐいと飲んでいる。それを見て千代女は「酒はまるで水みたい」と思ったに違いない。はたと気がついた。冒頭の『朝顔やつるへとられてもらい水』に面白い解釈が浮かんだ。

自らの体験だが、若いころ飲み仲間数人と朝まで飲んでいて、「朝顔みたいだ」と互いに笑ったことがある。深酒で赤くなった顔と、青白くなった顔をつき合わせるとまるで朝顔の花のようだった。以下は想像だ。千代女がある夏の朝、自宅の外の井戸に水くみに出ようとすると、朝まで飲んでいた酔っ払い男たちが井戸で水を飲んでいた。あるいは、井戸の近くでへべれけになって寝込んでいた。近づくこともできなかった千代女はしかたなく近所に水をもらいにいった。そして、男たちのへべれけの顔や姿から井戸にからまる朝顔をイメージした。そんなふうに解釈するとこの句がとても分かりやすい。

私は俳句好きでもなければ、たしなんでもいない。酒はたしなんでいる。顔は赤くなる。

⇒23日(月)午前・金沢の天気 はれ時々くもり

ただ、ワクチンを接種したからといって安心できるだろうか。自身は7月18日に2回目のワクチン接種を終え、今月4日に抗体検査をした。ファイザー製ワクチンは、発症予防効果は95%とされているものの、効果には個人差があると言われている。自身の場合、ワクチン接種後の副反応がなかったため、本当に抗体ができたのかどうか、数値で調べてみたいと抗体検査を思い立った。接種を受けた金沢市内の病院で採血、その血液は検査機関で分析された。保険適用外で税込み6000円。きのう結果が書面で届いた。

ただ、ワクチンを接種したからといって安心できるだろうか。自身は7月18日に2回目のワクチン接種を終え、今月4日に抗体検査をした。ファイザー製ワクチンは、発症予防効果は95%とされているものの、効果には個人差があると言われている。自身の場合、ワクチン接種後の副反応がなかったため、本当に抗体ができたのかどうか、数値で調べてみたいと抗体検査を思い立った。接種を受けた金沢市内の病院で採血、その血液は検査機関で分析された。保険適用外で税込み6000円。きのう結果が書面で届いた。 乗りジョニー』だった。もともと、テレビCMに流れる、日本の夏を象徴する曲だった。夏のテーマソングがそのままオリンピックのテーマソングのようになり、盛り上げてくれた。

乗りジョニー』だった。もともと、テレビCMに流れる、日本の夏を象徴する曲だった。夏のテーマソングがそのままオリンピックのテーマソングのようになり、盛り上げてくれた。 午後8時からテレビで閉会式の模様を視聴していた。注目していたことが一つあった。それは、広島市の松井市長がIOCのバッハ会長に書簡を送り、(原爆が投下された8月6日午前8時15分に)選手村などで黙とうを呼びかけてほしいと求めていた。これに対し、今月2日午後、IOCから、黙とうを呼びかけるなどの対応はとらないといった返答が広島市にあった。その理由についてIOCは「歴史の痛ましい出来事や様々な理由で亡くなった人たちに思いをはせるプログラムを8日の閉会式の中に盛り込んでおり、広島市のみなさんの思いもこの場で共有したい」と説明していた(8月2日付・NHKニュースWeb版)。それは閉会式でどのようなプログラムなのか。

午後8時からテレビで閉会式の模様を視聴していた。注目していたことが一つあった。それは、広島市の松井市長がIOCのバッハ会長に書簡を送り、(原爆が投下された8月6日午前8時15分に)選手村などで黙とうを呼びかけてほしいと求めていた。これに対し、今月2日午後、IOCから、黙とうを呼びかけるなどの対応はとらないといった返答が広島市にあった。その理由についてIOCは「歴史の痛ましい出来事や様々な理由で亡くなった人たちに思いをはせるプログラムを8日の閉会式の中に盛り込んでおり、広島市のみなさんの思いもこの場で共有したい」と説明していた(8月2日付・NHKニュースWeb版)。それは閉会式でどのようなプログラムなのか。 をもたらし、未来を信じる気持ちを与えてくれた」との言葉には自身も心が動いたが、「祈り」「ヒロシマ」についてのワードは宣言になかった。結論、広島市長への回答は「葬送のパフォーマンスと盆踊りプログラム」だった。

をもたらし、未来を信じる気持ちを与えてくれた」との言葉には自身も心が動いたが、「祈り」「ヒロシマ」についてのワードは宣言になかった。結論、広島市長への回答は「葬送のパフォーマンスと盆踊りプログラム」だった。 接種後は15分間、9時50分までイスに座り経過観察。用紙には「気分が悪くなってきた。座っているのがしんどい」「息切れがする。咳が出る」「じんましんや皮膚のかゆみがでてきた」などの体調の変化や自覚症状を感じた場合にはスタッフに告げてくださいとある。知人の何人かからは、「2回目がしんどかった」と副反応のことを聞いていたので身構えていた。

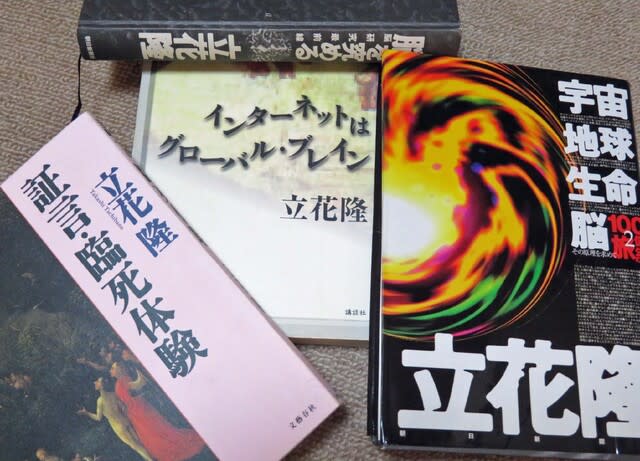

接種後は15分間、9時50分までイスに座り経過観察。用紙には「気分が悪くなってきた。座っているのがしんどい」「息切れがする。咳が出る」「じんましんや皮膚のかゆみがでてきた」などの体調の変化や自覚症状を感じた場合にはスタッフに告げてくださいとある。知人の何人かからは、「2回目がしんどかった」と副反応のことを聞いていたので身構えていた。 書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。

書棚を眺めて立花氏の本を手に取る=写真=。権力者の不正を追及するだけではなく、「科学する心」を持ったジャーナリストだった。宇宙や医療、脳、インターネットといった分野でも数々の著書を残している。科学・技術の最前線に立った人間がその体験を精神世界でどう受容し、その後の人生にどう影響したのか人物像も追っている。 暑さが増すとともに、ガソリン価格も増している。金沢市内の自宅近くのカソリンスタンドではレギュラーの価格が1㍑あたり155円だった。前の週より2、3円アップしている。欧米ではワクチン接種が進展して、経済回復への期待が高まりがガソリンが値上がり基調となっていると報じられていた。新型コロナウイルスの感染拡大が広まった昨年4月は不要不急の外出自粛でリモートワークや「巣ごもり」の生活スタイルが広がって、金沢市内で1㍑あたり120円前後だった。その前の3月は130円、2月は1㍑140円だったので、月あたり10円ほど価格が落ちていた。それにしても、コロナ禍でこれほど価格が上下するものだろうか。不思議だ。

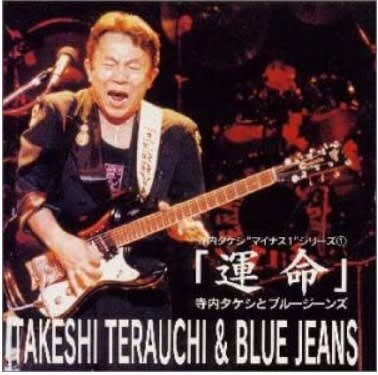

暑さが増すとともに、ガソリン価格も増している。金沢市内の自宅近くのカソリンスタンドではレギュラーの価格が1㍑あたり155円だった。前の週より2、3円アップしている。欧米ではワクチン接種が進展して、経済回復への期待が高まりがガソリンが値上がり基調となっていると報じられていた。新型コロナウイルスの感染拡大が広まった昨年4月は不要不急の外出自粛でリモートワークや「巣ごもり」の生活スタイルが広がって、金沢市内で1㍑あたり120円前後だった。その前の3月は130円、2月は1㍑140円だったので、月あたり10円ほど価格が落ちていた。それにしても、コロナ禍でこれほど価格が上下するものだろうか。不思議だ。 。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。

。バンド名を「Bombs」とした。激しい音を出すので、「爆弾のようなバンドだ」と周囲からなじられ、bomb(爆弾)をバンド名にした。ビートルズのように歌えるボーカルがいなかったので、ベンチャーズのインストゥルメンタル・サウンドが中心だった。 芒種にちなんだわけではないが、我が家の和室も障子戸を外して簾(すだれ)をかけた。床の間の掛け軸も『五月晴れ』から『青山緑水』に取り換えた=写真=。山の木々は青々と輝き、山から流れ出る川水に緑が映える。生命力あふれる自然の情景を感じさせる。掛け軸の下の花入には、庭に咲いていたシモツケ、ズイナ、ツキヌキニンドウの3種を生けた。

芒種にちなんだわけではないが、我が家の和室も障子戸を外して簾(すだれ)をかけた。床の間の掛け軸も『五月晴れ』から『青山緑水』に取り換えた=写真=。山の木々は青々と輝き、山から流れ出る川水に緑が映える。生命力あふれる自然の情景を感じさせる。掛け軸の下の花入には、庭に咲いていたシモツケ、ズイナ、ツキヌキニンドウの3種を生けた。 に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。

に適用されている新型コロナウイルスの「蔓延防止等重点措置」(今月13日まで)を受けて、公道でのリレーは中止になった。その代わり行われたのが無観客のセレモニー会場のステージで行われた「トーチキス」。ランナーは走らずにトーチで聖火を受け渡す=写真、東京オリ・パラ組織委員会公式ホームページより=。