★「あさま山荘事件」から50年 現場を行く~下~

スマホのグーグルマップで南軽井沢の「あさま山荘」を探す。前回のブログで述べた「あさま山荘事件顕彰碑」の向こう側と方向が一致する。車で向かう。ゴールまでは道が複雑だった。そして坂道は急で積雪があり、気温はマイナス3度。この日はいったん宿に引き返し、翌日に出直すことにした。

まるで要塞のような造り 機動隊突入から逮捕まで8時間のナゾ

そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。

そして、きょう18日の午前中、「あさま山荘」がある山を再度上った。気温はマイナス5度だった。積雪の坂道を車で上るのはタイヤのスリップなどで難しくなくなり、車を降りて徒歩で上った。300㍍ほど歩くとグーグルマップの「あさま山荘」に着いた=写真・上=。友人たちと「これだ」と確かめ合った。

1972年2月28日、連合赤軍が立てこもってから10日目に人質となっていた管理人の女性の人命が危ういと判断し、警察機動隊は救出のために強行突入した。午前10時、酷寒の山地での機動隊と犯人との銃撃の攻防、血まみれで搬送される隊員、クレーン車に吊った鉄球で山荘を破壊するなど衝撃的なシーンがテレビで生中継された。逮捕された犯人の引き回しの映像の中継されたのは午後6時すぎ。周囲は暗くなっていた。テレビ業界で今でも話題に上るのは、このあさま山荘事件は放送史で89.7%という驚異的な視聴率だった。

現地に来て気づいたことだ。当時なぜ機動隊は強行突入から逮捕まで8時間余りもかかったのか、その理由がなんとなく分った。山荘の入り口は階段状で狭く、道路の下にある=写真・下=。そして、山荘そのものは切り立ったがけ地 に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。

に建設されたものだ。まるで要塞のようだ。機動隊にとって、いわゆる突入による包囲は簡単ではないのだ。そして、連合赤軍がここから撃ったライフルの銃声はおそらくやまびこのように鳴り響いていたに違いない。連合赤軍側の威嚇射撃に対する警戒心は相当だったろう。それが同時に機動隊の動きを鈍らせたのかもしれない。

そこで使われたのがクレーン車に吊るした鉄球で山荘の一部を破壊するという犯人たちへの威嚇攻撃だったに違いない。威嚇射撃と威嚇攻撃でにらみ合いが続いた。

もう一つはテレビ報道について。元日本テレビのアナウンサー、久能靖氏の著書『浅間山荘事件の真実』(河出文庫)によると、逮捕された犯人の引き回しの映像の中継に成功したのは玄関の近くでカメラを構えていたフジテレビだけだった。当時の中継はマイクロ波を小型パラボラアンテナで何段にもつないで現地と東京を結ぶやり方だ。このため、犯人の引き回しを撮影する場所を予め固定する必要があった。NHKや日本テレビは高所から俯瞰した映像を狙っていた。ところが、逮捕は午後6時過ぎになり、中継映像は暗くなった。移動しようにも玄関前の道路は狭く、警察関係者や新聞・雑誌メディアなどが道路を埋め尽くしている。日中であれば問題はなかったが、逮捕の時間が遅れて移動と設定が間に合わなかったのだろう。

半世紀前の事件現場であり報道現場でもあるこの地に立って、なるほどそうだったのかとナゾが解けたような気がした。あくまでも推測だ。

⇒18日(火)夜・金沢の天気 くもり

グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。

グーグルマップで「あさま山荘」をめがけて走行する途中に、「浅間山荘事件顕彰碑」という看板があった。車を降りて顕彰碑に向かった。顕彰碑には「治安の礎」と書かれてあった=写真=。顕彰碑の裏の添え書きを読むと、事件の翌年の1973年にあさま山荘を後方に臨む道路の入り口に建てられた。事件の教訓と犯人の凶弾に倒れ殉職した2人の警察官の功績を称えた文章が刻印されている。 世界の年間の二酸化炭素排出量の約4割が火力発電など石炭を燃やすことで発生しているため、今回の成果文書で石炭対策が初めて明記された。が、その表現をめぐって土壇場で攻防があった。文書案では当初、石炭の使用を「phase out(段階的に廃止)」という表現になっていた。しかし、合意採択を協議する最後の全体会議でインド代表がこれに反対した。飢餓の削減に取り組まなくてはならない発展途上国にとって、石炭使用や化石燃料を段階的に廃止する約束はできないと主張。インドの主張を中国も支持し、石炭産出国のオーストラリアも賛同した。議論の挙句に「phase down(段階的な削減)」という表現になった。

世界の年間の二酸化炭素排出量の約4割が火力発電など石炭を燃やすことで発生しているため、今回の成果文書で石炭対策が初めて明記された。が、その表現をめぐって土壇場で攻防があった。文書案では当初、石炭の使用を「phase out(段階的に廃止)」という表現になっていた。しかし、合意採択を協議する最後の全体会議でインド代表がこれに反対した。飢餓の削減に取り組まなくてはならない発展途上国にとって、石炭使用や化石燃料を段階的に廃止する約束はできないと主張。インドの主張を中国も支持し、石炭産出国のオーストラリアも賛同した。議論の挙句に「phase down(段階的な削減)」という表現になった。 することを明らかにした(12月29日付・NHKニュースWeb版)。ことし6月、中国政府への批判を続けてきた香港の新聞「蘋果日報(アップル・デイリー)」の紙面の主筆や中国問題を担当する論説委員も逮捕され、発行停止に追い込まれている。

することを明らかにした(12月29日付・NHKニュースWeb版)。ことし6月、中国政府への批判を続けてきた香港の新聞「蘋果日報(アップル・デイリー)」の紙面の主筆や中国問題を担当する論説委員も逮捕され、発行停止に追い込まれている。 にしても、NHKの番組プロデューサーもあのヤフコメやSNSでの「マツケンサンバ待望論」が気になっていたのだろうか。

にしても、NHKの番組プロデューサーもあのヤフコメやSNSでの「マツケンサンバ待望論」が気になっていたのだろうか。  その中で、デジタル庁の設立についても示唆していた。「インターネットを前提に、さまざまな仕組みを再検討し、社会全体のDX化を推進する必要があることから、早急に『デジタル推進法』等新たな法整備をすべきであること、そしてDX庁のような新たな役割を担う部署を設立することも提言として盛り込んだ」。2020年9月16日に菅内閣が発足し、政策の目玉の一つとして「デジタル庁」新設を打ち出し、ことし9月1日にデジタル庁がスタート。10月4日の第1次岸田内閣で牧島氏が大臣に就いた。2017年から自民党デジタル社会推進特別委員会の事務局長を担当していたので、ようやく本望がなかったということだろう。

その中で、デジタル庁の設立についても示唆していた。「インターネットを前提に、さまざまな仕組みを再検討し、社会全体のDX化を推進する必要があることから、早急に『デジタル推進法』等新たな法整備をすべきであること、そしてDX庁のような新たな役割を担う部署を設立することも提言として盛り込んだ」。2020年9月16日に菅内閣が発足し、政策の目玉の一つとして「デジタル庁」新設を打ち出し、ことし9月1日にデジタル庁がスタート。10月4日の第1次岸田内閣で牧島氏が大臣に就いた。2017年から自民党デジタル社会推進特別委員会の事務局長を担当していたので、ようやく本望がなかったということだろう。 マスク配布の遅れが不評で安倍内閣の支持率が急速に落ち始める。共同通信社の全国緊急電話世論調査(5月29-31日実施)で内閣支持率は39.4%に落ち、読売新聞社の世論調査(8月7-9日実施)でも内閣支持率は37%とダウン、不支持率が上昇し54%となった。支持率下落はマスクの遅れだけでなく、7年8ヵ月続いた長期政権の賞味期限切れということもあったろう。9月16日に安倍内閣は総辞職する。

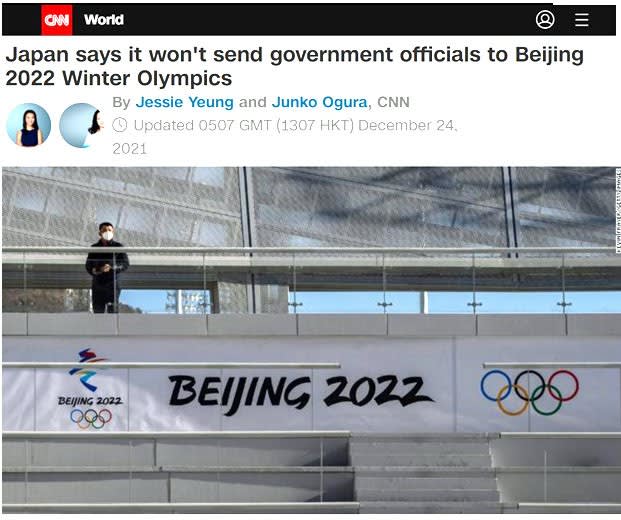

マスク配布の遅れが不評で安倍内閣の支持率が急速に落ち始める。共同通信社の全国緊急電話世論調査(5月29-31日実施)で内閣支持率は39.4%に落ち、読売新聞社の世論調査(8月7-9日実施)でも内閣支持率は37%とダウン、不支持率が上昇し54%となった。支持率下落はマスクの遅れだけでなく、7年8ヵ月続いた長期政権の賞味期限切れということもあったろう。9月16日に安倍内閣は総辞職する。 記者団から中国の人権問題を問われ、松野官房長官は「わが国としては国際社会における普遍的価値である、自由、基本的人権の尊重、法の支配が、中国でも保障されることが重要だと考えており、わが国の立場については、さまざまなレベルで中国側に直接働きかけている。オリンピック・パラリンピックは世界に勇気を与える平和・スポーツの祭典だ。北京冬季大会への日本政府の対応はこれらの点も総合的に勘案してみずから判断を行った」と述べていた。北京オリンピックを外交的にボイコットするまっとうな理由だろう。

記者団から中国の人権問題を問われ、松野官房長官は「わが国としては国際社会における普遍的価値である、自由、基本的人権の尊重、法の支配が、中国でも保障されることが重要だと考えており、わが国の立場については、さまざまなレベルで中国側に直接働きかけている。オリンピック・パラリンピックは世界に勇気を与える平和・スポーツの祭典だ。北京冬季大会への日本政府の対応はこれらの点も総合的に勘案してみずから判断を行った」と述べていた。北京オリンピックを外交的にボイコットするまっとうな理由だろう。

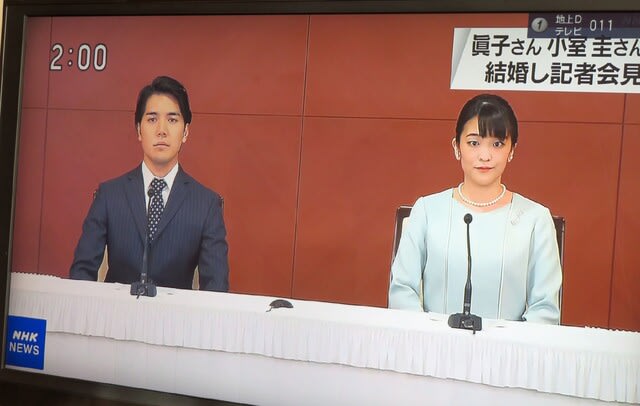

付・NHKニュースWeb版)。宮内庁の説明に、メディアに対する恩着せがましさというものを感じた。それだったら、宮内庁は記者会見の中止を眞子さんに進言すべきではなかったのか。

付・NHKニュースWeb版)。宮内庁の説明に、メディアに対する恩着せがましさというものを感じた。それだったら、宮内庁は記者会見の中止を眞子さんに進言すべきではなかったのか。  井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。

井姉妹そろって金」と。北陸中日新聞は「川井 姉妹で金 梨沙子連覇」とそれぞれ一面の通し見出しだった=写真=。東京オリンピックの日本勢で、姉妹による金メダルは初めてだったので、日本のオリンピックの歴史に新たなレジェンドをつくったのではないだろうか。