★霜降のころ 一滴の茶

きょうは二十四節季の「霜降」にあたる。朝夕が冷え込み、霜が降りるころだ。霜降の次は「立冬」(11月7日)。季節は冬に移ろいでいる。とは言え、きょう午後1時ごろの金沢の気温は23度だった。その後、強い雨が一時的に降って、夕方は17度ほどに。

きのう金沢21世紀美術館の茶室「松涛庵」で催された「小川流煎茶会」に席入りした。今月8日にも「金沢城・兼六園大茶会」が松涛庵であり、表千家流の抹茶を楽しんだ。それぞれ趣きのある場の雰囲気にひたりながら茶の湯を楽しませてもらった。

煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。

煎茶を味わって感じることは「一滴の哲学」ということだろうか。小さな茶碗にほんの僅か、ほぼ一滴の煎茶が出される。それを2回味わい、その後に菓子をいただき、最後に白湯を飲み、茶席が終わる。抹茶とはまったく異なる流儀だ。

そもそも茶碗に一滴、その意味は。亭主(主催者)の説明は示唆に富んでいた。小川流煎茶の開祖は幕末に京都で御殿医を勤めていた。茶とは何かを問い、「茶の真味」を突き詰めていく。そして、明治維新の最中にまったく無駄のない、「滴々の茶」という発想にたどり着く。「茶は渇きを止むるに非ず、飲むに非ず、喫するなり。ただ湯水の如く呑飲で、いかでか茶味を知ることを得んや」(小川可進著『喫茶弁』)。茶碗に注がれる滴の茶の味にこそ、茶本来の自然の味があり、それを引き出すのが茶道である、と。

確かに一滴の茶ながら、凝縮された味わいがある。抹茶碗で一服をいただたときより味わい深いかもしれない。これは、一滴の味わいを求めて、全神経と味覚が集中するからかもしれない。そして、「茶とは何か」と思索にはまる。

茶室「松涛庵」。露地は枯山水の造り。モダンアートを展示する「21美」とは真逆の伝統的な和風空間でもある。ここで茶とは何か、人が茶を味わうとは何か、味わうことの喜びや楽しみ、そして幸福感とは何かを考えた時間だった。

茶室庭の後ろ側の道路は紅葉の道だった=写真=。落ち葉が小路を覆い、晩秋を感じさせる。そして、自身の人生も秋のころかと、ふと思った。

⇒23日(日)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

なフレーズを妙に覚えていて、根こそぎの除草はしていない。ところが、この季節に休耕田や河原、空き地に一面に群生している様子を見るとその勢いに圧倒されそうになり、複雑な思いに駆られることもある。

なフレーズを妙に覚えていて、根こそぎの除草はしていない。ところが、この季節に休耕田や河原、空き地に一面に群生している様子を見るとその勢いに圧倒されそうになり、複雑な思いに駆られることもある。 ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。

ここで表千家の社中が立礼(りゅうれい)席を設けていた。立礼は椅子に座ってお茶を点てる作法=写真・上=。客も椅子に座り、抹茶碗はテーブルの上に置かれる。まさに和洋折衷の風景だ。一説に、明治5年(1872)に西本願寺などを会場として京都博覧会が開かれ、裏千家が外国人を迎えるために考案したものとされる。文明開化といわれた激変する時代に対応するアイデアだったのだろう。 スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。

スザーンさんには9年前、金沢大学の社会人講座で講演をいただき、輪島市の工房も訪問したことがある。ロンドン生まれのスザーンさんが漆器と出会ったのは19歳の時、美術とデザインを学んでいて、ロンドンの博物館で見た漆器の美しさに魅せられた。 22歳で日本にやって来て、書道や生け花、着付けなど和の文化を学んだ。その後、漆器を学ぶために輪島に移住。1990年から輪島漆芸技術研修所で本格的に学んだ。 か。故人の功績や人柄をしのぶのは追悼の辞で十分ではなかったか。追悼式は追想の場であり、映像シーンを次々見せてしのぶものではない。

か。故人の功績や人柄をしのぶのは追悼の辞で十分ではなかったか。追悼式は追想の場であり、映像シーンを次々見せてしのぶものではない。 とくに、芝生に入ったチドメグサは許せない=写真=。まるで、「隠れ蓑」戦術だ。

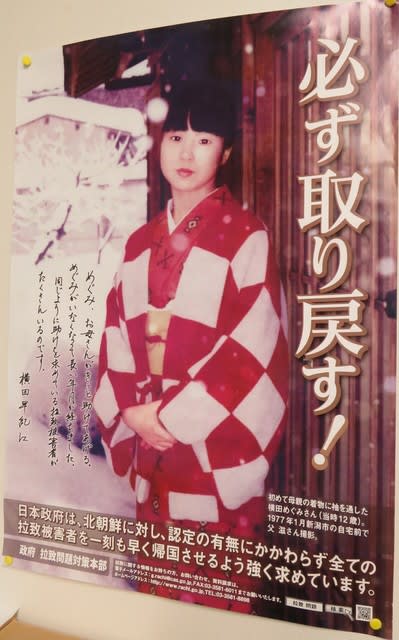

とくに、芝生に入ったチドメグサは許せない=写真=。まるで、「隠れ蓑」戦術だ。 これまで何度か、日本人拉致「1号事件」の現場を訪れたことがある。能登半島の尖端近く、能登町宇出津(うしつ)の遠島山公園の下の入り江がその現場だ=写真・上=。1977年9月19日に事件は起きた。以下、当時事件を取材した元新聞記者のK氏から聞いた話だ。

これまで何度か、日本人拉致「1号事件」の現場を訪れたことがある。能登半島の尖端近く、能登町宇出津(うしつ)の遠島山公園の下の入り江がその現場だ=写真・上=。1977年9月19日に事件は起きた。以下、当時事件を取材した元新聞記者のK氏から聞いた話だ。 しかし、当時は拉致事件としては扱われず、公にされなかった。その後、拉致は立て続けに起きた。同年10月21日に鳥取県では

しかし、当時は拉致事件としては扱われず、公にされなかった。その後、拉致は立て続けに起きた。同年10月21日に鳥取県では 地元でアサギマダラの保護活動を取り組んでいる人たちに同行してもらい、アサギマダラを捕獲し、マーキングして放す様子を見せてもらった。面白いのは捕獲の様子だ。右手で白いタオルを振り回すと、そのタオルをめがけてふわふわとまるでダンスを踊っているようにアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえる。

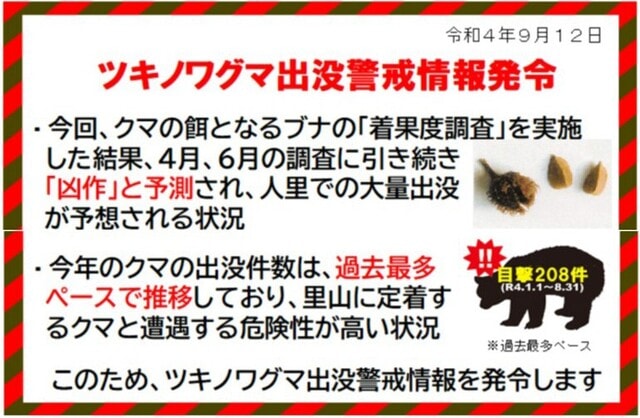

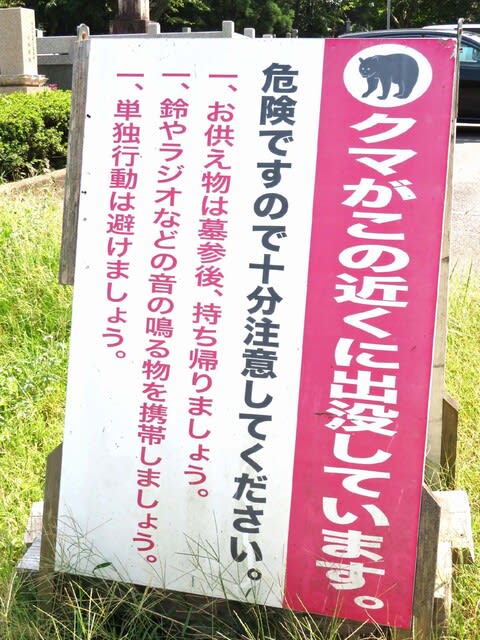

地元でアサギマダラの保護活動を取り組んでいる人たちに同行してもらい、アサギマダラを捕獲し、マーキングして放す様子を見せてもらった。面白いのは捕獲の様子だ。右手で白いタオルを振り回すと、そのタオルをめがけてふわふわとまるでダンスを踊っているようにアサギマダラが飛んで来る。近寄って来たところを、左手に持ったネットで捕まえる。 ふだんは山奥にいるクマが人里に降りてくるのは、エサ不足が主な原因とされる。とくに冬眠前になるとクマも必死にエサを探し求めて人里に降りてくる。そのエサとなるブナの実のドングリが、県が調査した24ヵ所中16ヵ所で「大凶作」ないし「凶作」だった。このことから、秋の深まりとともにクマの出没頻度が高まると予測される。

ふだんは山奥にいるクマが人里に降りてくるのは、エサ不足が主な原因とされる。とくに冬眠前になるとクマも必死にエサを探し求めて人里に降りてくる。そのエサとなるブナの実のドングリが、県が調査した24ヵ所中16ヵ所で「大凶作」ないし「凶作」だった。このことから、秋の深まりとともにクマの出没頻度が高まると予測される。 クマは中心街にも出る。兼六園近くの金沢城公園で、たびたび出没していたことから、捕獲用のおりを仕掛けたところ体長1㍍のオスがかかったことがある(2014年9月)。周辺にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。

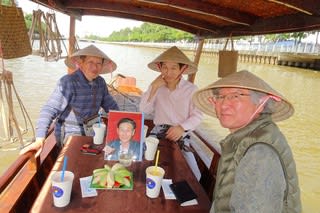

クマは中心街にも出る。兼六園近くの金沢城公園で、たびたび出没していたことから、捕獲用のおりを仕掛けたところ体長1㍍のオスがかかったことがある(2014年9月)。周辺にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。 サイゴンのラジオ局に向かった。敗戦で父たちの捕虜収容所があった場所がかつての「無線台敷地」、現在のラジオ局の周辺だった。父たちは周囲で畑をつくり、近くの川で魚を釣りながら、戦闘のない日常を楽しんでいたと話していた。ラジオ局の近くを流れるのはティ・ゲー川。生前父から見せてもらった捕虜生活の写真が数枚あり、その一枚がこの川で魚釣りをしている写真だった。兄弟でこの川の遊覧船に乗った=写真=。川面を走る風が頬をなでるようにして流れ、捕虜生活の様子を偲ぶことができた。

サイゴンのラジオ局に向かった。敗戦で父たちの捕虜収容所があった場所がかつての「無線台敷地」、現在のラジオ局の周辺だった。父たちは周囲で畑をつくり、近くの川で魚を釣りながら、戦闘のない日常を楽しんでいたと話していた。ラジオ局の近くを流れるのはティ・ゲー川。生前父から見せてもらった捕虜生活の写真が数枚あり、その一枚がこの川で魚釣りをしている写真だった。兄弟でこの川の遊覧船に乗った=写真=。川面を走る風が頬をなでるようにして流れ、捕虜生活の様子を偲ぶことができた。 今月4日、石川県の加賀地方は災害級の記録的な大雨に見舞われた=写真・上=。金沢地方気象台によると、4日午後8時30分時点の24時間降水量は白山河内で395㍉、白山白峰で274㍉、小松で251㍉とそれぞれ観測史上最大を記録した。金沢は132㍉だった。

今月4日、石川県の加賀地方は災害級の記録的な大雨に見舞われた=写真・上=。金沢地方気象台によると、4日午後8時30分時点の24時間降水量は白山河内で395㍉、白山白峰で274㍉、小松で251㍉とそれぞれ観測史上最大を記録した。金沢は132㍉だった。 た、各家々ではボランティアも入り、家の中の泥などの除去作業が行われていた=写真・中=。

た、各家々ではボランティアも入り、家の中の泥などの除去作業が行われていた=写真・中=。 酒店を営む80歳の女性もその日の午後4時ごろにひざのあたりまで水が来て、知人に助けを呼ぶと、消防隊のボートが救助に来てくれたと話した。店では、ビールなどを冷やす大型の冷蔵庫が倒れて使えない。「いまごろはお中元で忙しい時期なのに。店を続けるかどうか迷っている」と肩を落としていた。

酒店を営む80歳の女性もその日の午後4時ごろにひざのあたりまで水が来て、知人に助けを呼ぶと、消防隊のボートが救助に来てくれたと話した。店では、ビールなどを冷やす大型の冷蔵庫が倒れて使えない。「いまごろはお中元で忙しい時期なのに。店を続けるかどうか迷っている」と肩を落としていた。