★能登半島地震 仮設住宅を3階建てに 珠洲市長が要望

元旦の能登半島地震から2週間経った。石川県危機管監室がまとめによると、きょう15日午前9時現在で犠牲者は221人(珠洲市99人、輪島市88人、穴水町20人、能登町6人ほか)、うち災害関連死は13人となっている。地元紙の朝刊に「おくやみ欄」がある。亡くなった人の通夜と葬儀の日時、喪主名、遺族の話が短文で紹介されている。震災で亡くなった人たちのおくやみも掲載されている。それは、死亡日が「1日」あるいは「2日」となっていることから推察できる。

きょうの地元紙には、震災の犠牲者を荼毘に付すことすらままならない現状が記事として掲載されている。犠牲者が多く出た奥能登には輪島市、珠洲市、能登町の3ヵ所に火 葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。

葬場があるものの、火葬炉計8基のうち6基が被災して使えない状態になっている。6基の復旧のめども立っていない。このため、災害時の協定に基づき、金沢市など他市町の火葬場に遺体を搬送することになる。このため、12日からは全国から寝台車15台の応援を受けて搬送を行っている(15日付・北陸中日新聞)。

奥能登から金沢に遺体を搬送するだけでも5時間ほどかかる。そして、葬儀を終え、火葬を済ませたとしても納骨がままならない。前回のブログでも述べたように、奥能登の墓地は崩れるなどかなりのダメージを受けている。

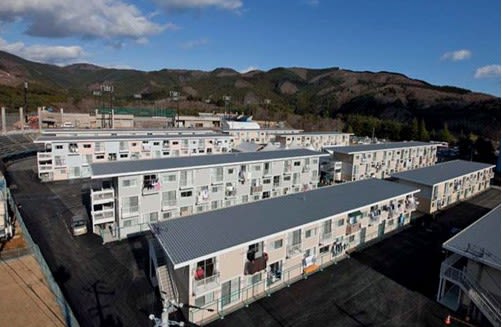

話は変わる。珠洲市の泉谷満寿裕市長は県が着工した応急仮設住宅に関し、建設用地不足への対応策として、東日本大震災で3階建て仮設住宅を手掛けた、建築家の坂茂(ば ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。

ん・しげる)氏に設計を依頼できないか、県に働きかける意向を示している(15日付・北國新聞)。同市は約6千世帯で、今回の震災で仮設住宅を必要と市民は4千世帯と見込んでいる。

坂氏は1995年1月の阪神淡路大震災を契機に世界各地で被災地の支援活動に取り組んでいて、2011年3月の東日本大震災では、住居用に加工した海上輸送用コンテナを使った3階建ての仮設住宅を宮城県女川町で手掛けている=写真・上、「坂茂建築設計」公式サイトより=。限られた土地により多くの戸数を確保するという画期的なシステムでもあり、泉谷市長が仮設住宅を手掛ける県に提案するのだろう。

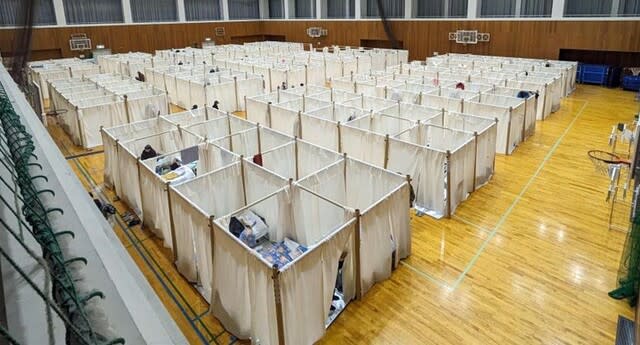

坂氏は去年5月5日に珠洲市を襲った震度6強の地震の際も避難所にプライバシーに配慮したダンボール製の間仕切りを寄贈している。坂氏の間仕切りは、今回の地震でも能登の被災者の二次避難所となっている金沢市の体育館にも寄贈され、使われている=写真・下、同=。個室には透けないカーテン布が張られ、中にあるベッドもダンボール。環境と人権に配慮した避難所なのだ。

⇒15日(月)夜・金沢の天気 くもり時々あめ

の史跡でもある「加賀藩主前田家墓所」にも被害があった。見に行くと、加賀百万石の礎を築いた前田利家の墓碑、そして横にある正室まつの墓碑は無事だった。ただ、両墓碑の入り口などにある石灯篭の笠の部分が崩れたりしていた=写真・上=。前田家墓所は全体で敷地面積が8万6千平方㍍もあり、すべてを見たわけではないが、多くの石灯篭などが倒れていて、相当な数になる。国史跡なので金沢市文化財保護課が修復することになるのだろう。

の史跡でもある「加賀藩主前田家墓所」にも被害があった。見に行くと、加賀百万石の礎を築いた前田利家の墓碑、そして横にある正室まつの墓碑は無事だった。ただ、両墓碑の入り口などにある石灯篭の笠の部分が崩れたりしていた=写真・上=。前田家墓所は全体で敷地面積が8万6千平方㍍もあり、すべてを見たわけではないが、多くの石灯篭などが倒れていて、相当な数になる。国史跡なので金沢市文化財保護課が修復することになるのだろう。 今回の地震で「庭の石灯篭が倒れた」という話をよく聞いた。和の雰囲気を醸す石灯篭は日本の庭文化のシンボルのような存在で、金沢の一般家庭の庭でもよく見かける。ただ、石灯篭は地震で縦揺れや横揺れにさらされると、上部にある笠や球体などが揺れ動き、崩れやすいのかもしれない=写真・下、金沢市内で=。

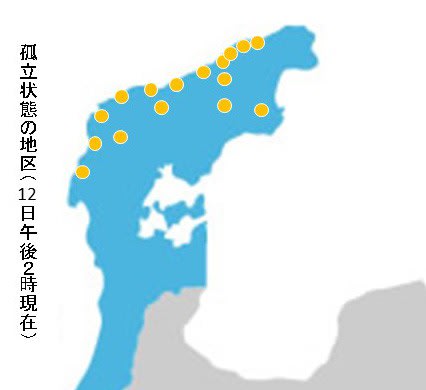

今回の地震で「庭の石灯篭が倒れた」という話をよく聞いた。和の雰囲気を醸す石灯篭は日本の庭文化のシンボルのような存在で、金沢の一般家庭の庭でもよく見かける。ただ、石灯篭は地震で縦揺れや横揺れにさらされると、上部にある笠や球体などが揺れ動き、崩れやすいのかもしれない=写真・下、金沢市内で=。 能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。

能登半島で孤立化している17の地区をチェックすると地理的に一つの傾向がある=図・上=。それは17のうち15の地区が半島の尖端部分で大陸に面する海岸沿いにあり、地元では「外浦(そとうら)」と呼ばれる地域だ。富山湾の側は「内浦(うちうら)」と呼ばれている。ちなみに、外浦と呼ばれるのには波が荒く、内浦は波が静かとのいわれがある。 ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。

ータベース」(2012年)=図・下=によると、能登北部でがけ崩れ現場が集中している場所は外浦であり、今回孤立化している地域とほぼ一致する。 ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。

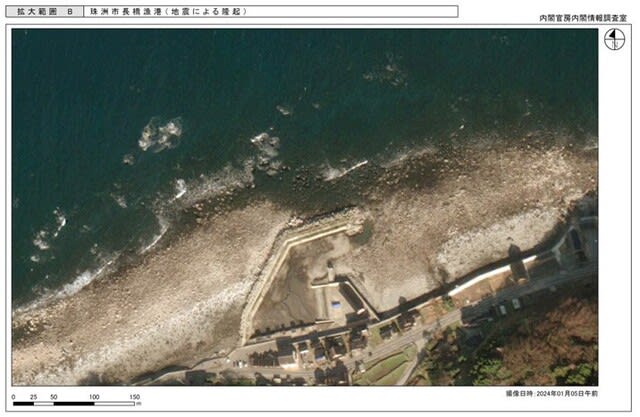

ード6.6から7と推測される揺れや、2007年3月25日の同6.9など、2023年5月5日の同6.5にかけて強い地震が12回も起きている。それ以前にも能登では相当の揺れが繰り返されてきたことは想像に難くない。このため、リアス式海岸が広がる外浦では地盤が広範囲に緩んでいて、山側のがけ崩れの要因になっているのではないだろうか。 あり、能登の漁村をイメージさせる。その漁港の防波堤を含めて周囲一面で隆起し、陸地化している。

あり、能登の漁村をイメージさせる。その漁港の防波堤を含めて周囲一面で隆起し、陸地化している。 先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。

先日、能登町の実家に行く際、う回路の穴水町を経由した。道路はどこもかしこもヒビ割れて隆起し、傾いていまにも崩れそうな家屋も多い。のと鉄道「穴水駅」近くにある穴水大宮の前を通ると、鳥居や手水舎(てみずしゃ)が無残にも崩れ落ちていた=写真=。毎年9月に大宮などを中心に盛大なキリコ祭りが開催される。神輿やキリコ、山車などが曳き出され、提灯や奉灯で長い光の帯ができ、イヤサカヤッサイ、サカヤッサイと男衆の掛け声も勇ましく、笛と鉦、太鼓の囃子が町中に響き渡る。崩れた鳥居や周囲の家屋を眺めると、能登の伝統のキリコ祭りは今後どうなるのかと気がかりになる。 日を追うごとに犠牲者が増えている。石川県庁危機管理監室のまとめによると、亡くなった人は202人、重軽傷者は565人に上る(9日午後2時現在)。道路の寸断などで輪島や珠洲など奥能登2市2町などでいまも24地区3300人が孤立状態に。生活インフラの復旧もまだ途上で、1万8000戸で停電、5万9000戸で断水が続いている。

日を追うごとに犠牲者が増えている。石川県庁危機管理監室のまとめによると、亡くなった人は202人、重軽傷者は565人に上る(9日午後2時現在)。道路の寸断などで輪島や珠洲など奥能登2市2町などでいまも24地区3300人が孤立状態に。生活インフラの復旧もまだ途上で、1万8000戸で停電、5万9000戸で断水が続いている。 は金沢を含め県内外の宿泊施設に被災者を移す「2次避難」へと動いている。気象庁はきのう8日の会見で、地震活動は活発な状態が続いていることから今後1ヵ月程度、最大震度5強以上の地震に注意するように呼びかけた。

は金沢を含め県内外の宿泊施設に被災者を移す「2次避難」へと動いている。気象庁はきのう8日の会見で、地震活動は活発な状態が続いていることから今後1ヵ月程度、最大震度5強以上の地震に注意するように呼びかけた。 元旦の地震では内灘町は震度5弱だった。震源となった能登からは距離がある地域だが、なぜこのように被害が大きくなってしまったのか。隆起した現場をよく見ると、土砂が噴き上げた様子があちらこちらにある。これを見て液状化現象だと思った。2007年7月16日に震度6強の揺れとなった新潟県中越沖地震の後、柏崎市を訪れたことがある。このときも道路に土砂があふれていて、初めて液状化現象の現場を見た。

元旦の地震では内灘町は震度5弱だった。震源となった能登からは距離がある地域だが、なぜこのように被害が大きくなってしまったのか。隆起した現場をよく見ると、土砂が噴き上げた様子があちらこちらにある。これを見て液状化現象だと思った。2007年7月16日に震度6強の揺れとなった新潟県中越沖地震の後、柏崎市を訪れたことがある。このときも道路に土砂があふれていて、初めて液状化現象の現場を見た。 積雪は去年12月22日、気象庁が北陸に「顕著な大雪」を呼びかけて以来だ。ここで気になるのは、雪の重みだ。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んで重く、庭木の枝などがよく折れる。北陸の家々で雪吊りを施すのはこのためだ。被災地でこの重い雪がさらに積もると、どのような影響を及ぼすのか。屋根瓦が崩れた家に雪が積もると重圧となり、倒壊するのではないかと思ったりする。

積雪は去年12月22日、気象庁が北陸に「顕著な大雪」を呼びかけて以来だ。ここで気になるのは、雪の重みだ。北陸の雪はパウダースノーではなく、湿気を含んで重く、庭木の枝などがよく折れる。北陸の家々で雪吊りを施すのはこのためだ。被災地でこの重い雪がさらに積もると、どのような影響を及ぼすのか。屋根瓦が崩れた家に雪が積もると重圧となり、倒壊するのではないかと思ったりする。 午前7時に出発。金沢から輪島に向かう半島の縦貫道「のと里山海道」(全長83㌔)を走る。これまでだったら時速80㌔での走りは爽快で、金沢から実家までは2時間足らずで着く。ところが、地震で道路にゆがみやひび、亀裂が走っていてスピードは出せない。道路には亀裂にタイヤが挟まれた車やパンクした車がところどころに置き去りにされている。

午前7時に出発。金沢から輪島に向かう半島の縦貫道「のと里山海道」(全長83㌔)を走る。これまでだったら時速80㌔での走りは爽快で、金沢から実家までは2時間足らずで着く。ところが、地震で道路にゆがみやひび、亀裂が走っていてスピードは出せない。道路には亀裂にタイヤが挟まれた車やパンクした車がところどころに置き去りにされている。 「上棚矢田インター」で下道に降りる。これ以上は道路が崩れているので、通行止めとなっている。ここからは国道や県道、市道などを繋いで走る。そもそも、通行量が多く長だの列だ。自衛隊や警察や消防のほか、災害救助や復旧活動、物資輸送のための車両が行き交う。こうした車両を優先するため、一般車は道を譲ることになる。実家に到着したのは午後1時ごろだった。じつに6時間。

「上棚矢田インター」で下道に降りる。これ以上は道路が崩れているので、通行止めとなっている。ここからは国道や県道、市道などを繋いで走る。そもそも、通行量が多く長だの列だ。自衛隊や警察や消防のほか、災害救助や復旧活動、物資輸送のための車両が行き交う。こうした車両を優先するため、一般車は道を譲ることになる。実家に到着したのは午後1時ごろだった。じつに6時間。 半島の北部に位置する奥能登では、能登町が震度6弱、輪島市と珠洲市、穴水町は6強だった。兄夫妻から聞いた話だと、20世帯の集落うち19世帯が全壊したところもある。さらに、地震で家はなんとか大丈夫だったが、その後に裏山でがけ崩れが起きて押し倒された家屋もある。

半島の北部に位置する奥能登では、能登町が震度6弱、輪島市と珠洲市、穴水町は6強だった。兄夫妻から聞いた話だと、20世帯の集落うち19世帯が全壊したところもある。さらに、地震で家はなんとか大丈夫だったが、その後に裏山でがけ崩れが起きて押し倒された家屋もある。 この1年を振り返ると、まずイメージするのは地球温暖化だ。ことしの夏は異常な暑さだった。8月31日、自宅近くの街路の温度計は37度だった=写真・下=。街を歩くと熱風に煽られた。金沢市の南に位置する小松市では8月10日に観測史上最高の40度を記録した。この日の気象台の石川県内11の観測地点がすべて35度以上の猛暑日となり、「熱中症警戒アラート」が飛び交った。体感したこの猛暑は石川だけでなく、日本全体、そして世界的な傾向だった。

この1年を振り返ると、まずイメージするのは地球温暖化だ。ことしの夏は異常な暑さだった。8月31日、自宅近くの街路の温度計は37度だった=写真・下=。街を歩くと熱風に煽られた。金沢市の南に位置する小松市では8月10日に観測史上最高の40度を記録した。この日の気象台の石川県内11の観測地点がすべて35度以上の猛暑日となり、「熱中症警戒アラート」が飛び交った。体感したこの猛暑は石川だけでなく、日本全体、そして世界的な傾向だった。 神殿」がある観光名所アクロポリスが一時閉鎖された。また、イタリアでは週末にローマ、ボローニャ、フィレンツェを含む16都市にレッドアラート(「死の危険」を意味する)が発令された。イタリアでは去年も熱波が原因で1万8000人の死者が出て、ヨーロッパでは最多だった。

神殿」がある観光名所アクロポリスが一時閉鎖された。また、イタリアでは週末にローマ、ボローニャ、フィレンツェを含む16都市にレッドアラート(「死の危険」を意味する)が発令された。イタリアでは去年も熱波が原因で1万8000人の死者が出て、ヨーロッパでは最多だった。 とりあえずワクチンを打とうと思い、先月11月13日に金沢市内のクリニックで新型コロナワクチンを接種してきた。前回は6月で7回目の接種だった。接種のつい数日前までは感染症法上の位置づけが5類に移行していることだし、「もういいだろう」と接種を止めようと思い、9月に市役所から郵送されてきた接種券をほったらかしにしていた。しかし、間もなく師走。年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。コロナ禍で人混みを気にするようになり、自己防衛の本能が働いたようだ。

とりあえずワクチンを打とうと思い、先月11月13日に金沢市内のクリニックで新型コロナワクチンを接種してきた。前回は6月で7回目の接種だった。接種のつい数日前までは感染症法上の位置づけが5類に移行していることだし、「もういいだろう」と接種を止めようと思い、9月に市役所から郵送されてきた接種券をほったらかしにしていた。しかし、間もなく師走。年の瀬ともなれば年末の行事や買い物など忙しくなり、人と会う機会も格段に増える。で、「やっぱり打っておこうか」と接種を申し込んだ次第。コロナ禍で人混みを気にするようになり、自己防衛の本能が働いたようだ。