★地震にめげない五重塔 海底隆起で新たに漁港 句碑が後ろ向く

きょう金沢市内のバス会社が企画した能登半島地震の被災地を巡るツアーに参加した。テーマは「能登半島地震を風化させないために(減災企画)」。企画した会社の営業所長は阪神・淡路大震災を経験したことをきっかけにこれまでも東日本大震災の被災地で学ぶツアーなど企画している。今回も、参加者が被災の状況や復興の取り組みを直接見聞きすることで、今後の災害と向き合う減災の取り組みに役立ててほしいと企画した。ツアーで巡ったポイントの中からいくつか。

北陸随一の五重塔=写真・上=が羽咋市の妙成寺にある。二王門(国重文)をくぐると、高さ34㍍の優美な姿を現す。執事の大句哲史氏の説明によると、日蓮聖人の孫弟子の日像上人が1294年に開山した北陸最初の法華道場という。その古刹を熱心に保護したのが加賀藩祖・前田利家の側室で、2代藩主の利常の母の寿福院だった。妙成寺を菩提寺と定め、五重塔など整備した。能登半島地震では羽咋市は震度5強の揺れ。築400年余りの五重塔は無傷だった。妙成寺は海辺に近いことから、内部の木組みは風に強く、破壊力を吸収する構造となっているという。大句氏は、「重要文化財ですが、これを機にぜひ国宝に」と述べていた。

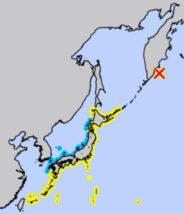

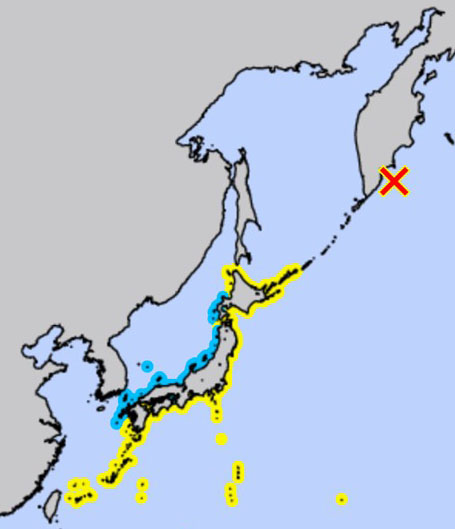

能登の海岸は日本海側を外浦(そとうら)、そして七尾湾側の方を内浦(うちうら)と呼んでいる。去年元日の地震では外浦は海岸の隆起、内浦では地盤沈下が起きた。外浦の輪島市門前町の鹿磯(かいそ)漁港では、地震で海底が4㍍も隆起した。被災地を案内してくれた谷内家次守氏によると、隆起した場所を活用して新たな港を造っているとのこと=写真・中=。実際に鹿磯漁港に行ってみると、なるほどと思った。隆起した部分に道をつけ、漁獲した魚を水揚げする場所が新たに設けられていた。谷内氏は「現地を見てもらい、復興に向けた地域の思いが伝わったらうれしい」と。

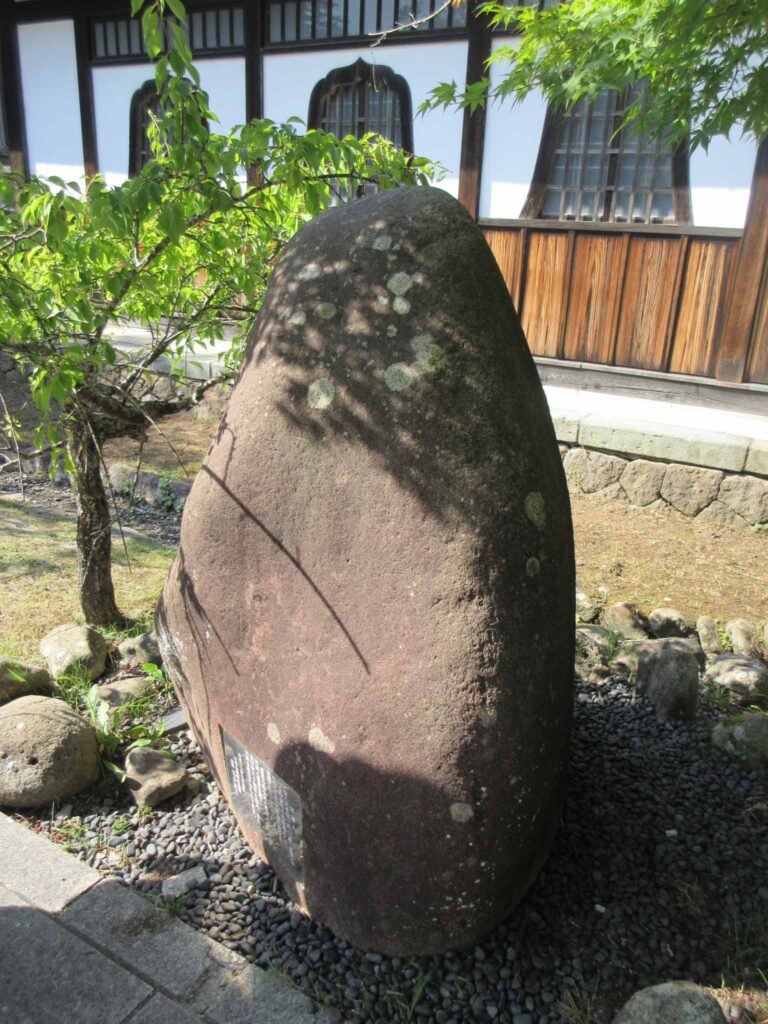

同じく同市門前町の曹洞宗の大本山・総持寺祖院は2007年3月25日の能登半島地震で大きな打撃を受け、14年の歳月をかけ完全復興を宣言。輪島市民にとって「復興のシンボル」でもあった。副監院の高島弘成氏によると、去年元日の地震では33㍍の廊下「禅悦廊」が崩れるなど国の登録有形文化財17棟全てが被災した。そして、案内してもらったのが、坐禅堂前の俳人・沢木欣一の句碑。地震の右回転の揺れによって180度回転し、句碑は後ろ向きになった=写真・下=。高島氏は「しばらく誰も気づかなかった。それにしてもこれが自然のチカラなんです」と。ちなみに句は、「雉子鳴いて 坐禅始まる 大寺かな」

静寂な寺で座禅修行の始まりを告げるかのようにキジの鳴き声が聞こえる。視覚的なイメージと聴覚的なイメージが絶妙に組み合わさり、場の情景が伝わってくる。

⇒23日(土)夜・金沢の天気 はれ