☆能登地震で加速、人口13%減 今こそ「能登はやさしや」攻略策

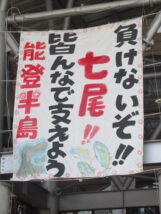

去年元日の能登半島地震による災害の復旧はどの程度進んでいるのだろうか。石川県庁の資源循環推進課のまとめによると、能登地震や9月の奥能登豪雨で被災した家屋の公費解体の完了率は11月末時点で97.9%となった。解体申請のあった棟数4万2178棟のうち、4万1297棟の作業を終えた。これで、県内で公費解体を実施している16市町のうち、羽咋市や金沢市など9市町で完了した。残り7市町の解体作業は、七尾市はまだ92%ではあるものの、年内に作業を終えるとしている。

公費解体を終えた跡地をこれまで何ヵ所か訪れたことがある。跡地には草が生い茂っている=写真は、震災で焼失した輪島市朝市通りの跡地=。ここに人が戻り、家を建て、街並みの活気は戻るだろうか。県統計情報室がまとめた人口推計(11月1日時点)によると、地震の被害が特に大きかった奥能登2市2町(輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)の人口は4万7911人で、地震が発生した去年元日から7302人減り、減少率は13.2%となった。また、七尾市と志賀町を入れた能登半島の中央から北部の6市町でみると、去年元日から1万1132人減って10万8518人となり、減少率は9.3%となる。ことし10月からの1ヵ月の統計を見ても418人減っている。とくに、転出者が転入者を上回る「社会減」が247人と多い。

能登半島の市町は過疎高齢化が震災以前から指摘され、「消滅の可能性がある自治体」と称されていた。それが震度7の揺れで消滅可能性に拍車がかかっている。対応策はあるのか。人口戦略会議が公表した「令和6年・地方自治体『持続可能性』分析レポート」によると、石川県の19市町のうち9つが「消滅可能性」があるとされる。9つのうち8つが能登の市町だ。唯一、能登で対象外となったところが中能登町。先述の人口推計で10月から二桁増えているのがこの町だ。1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる「合計特殊出生率」が2020 年で1.83と県内でトップだった。増えたり減ったりしながら緩やかな人口減少となっている。

中能登町は「能登はやさしや土までも」という言葉が江戸時代から記録に残る、この言葉の発祥の地でもある。町役場では「障害攻略課プロジェクト」という、ハード面のバリアフリーだけでなく、「心のバリアフリー」を推進している。誰もが分け隔てなく、気軽に交流し暮らすことができる町づくりを、基幹産業である繊維会社などと連携して取り組んでいる。人だけでなく動物にも優しく、神社ではペットに健康と無事を願うお祓いがある。中能登町の取り組みが人口減少に歯止め、そして移住者を呼び込むヒントにならないだろうか。

⇒7日(日)午後、金沢の天気 はれ