★2025能登レジリエンス元年~⑥

石川県の馳知事はきのう(6日)の年頭会見=写真=で能登復興に向けた施策を発表した(石川県公式サイト)。「創造的復興の始動」をテーマに7つの項目を挙げている。「1. 能登駅伝の復活」「2. いしかわサテライトキャンパスの拡充」「3. 輪島塗の創造的復興に向けた官・民・産地共同プロジェクト」「4. 県内高校生を対象とした能登で学ぶ防災学習」「5. のとSDGsトレイル(仮称)」「6. 見附島のバーチャル復元」「7. 輪島港、飯田港の機能強化」。そのうちの「能登駅伝」と「輪島塗」を取り上げ、レジリエンスに資するものなのか検証してみる。

「能登駅伝の復活」 「輪島塗の次世代育成」 馳知事が示す復興ビジョン

能登生まれの自身は「能登駅伝」という言葉は脳裏に浮かんでくる。昭和39年(1964)9月に国鉄能登線が半島先端まで全線開通したことから、能登に観光ブームが盛り上がった。さらに、同43年(1968)に能登半島国定公園が指定され、これを記念して1968年に始まったのが能登駅伝だった。名勝地を走る駅伝として、箱根駅伝や伊勢駅伝と並ぶ「学生三大駅伝」の一つとされていた。富山県高岡市を出発し、半島の尖端の珠洲市や輪島市などの海沿いを通って金沢市に至る26区間、342㌔を3日間かけてたすきをつなぐ行程だった。ただ、リアス式海岸の能登の道路はアップダウンが続き、当時は「日本一過酷な駅伝」とも称されていた。観光ブームでバスや乗用車の台数が急激に増えことなどから、1977年の第10回で終えていた。

能登生まれの自身は「能登駅伝」という言葉は脳裏に浮かんでくる。昭和39年(1964)9月に国鉄能登線が半島先端まで全線開通したことから、能登に観光ブームが盛り上がった。さらに、同43年(1968)に能登半島国定公園が指定され、これを記念して1968年に始まったのが能登駅伝だった。名勝地を走る駅伝として、箱根駅伝や伊勢駅伝と並ぶ「学生三大駅伝」の一つとされていた。富山県高岡市を出発し、半島の尖端の珠洲市や輪島市などの海沿いを通って金沢市に至る26区間、342㌔を3日間かけてたすきをつなぐ行程だった。ただ、リアス式海岸の能登の道路はアップダウンが続き、当時は「日本一過酷な駅伝」とも称されていた。観光ブームでバスや乗用車の台数が急激に増えことなどから、1977年の第10回で終えていた。

会見で馳知事は、2025年度に駅伝の運営体制やコースの策定、準備委員会を発足させ、数年後の開催を目指すとし、「能登のすばらしさを国内外に発信するとともに、復興の過程を知ってもらい、参加する学生が能登に関心を持ち続けるよう工夫を凝らしながら、記録より記憶に残る大会にしていきたい」と述べていた。問題は迂回路となっていたり、片側一車線となっている道路インフラの復旧だろう。さらに、震災で廃業が相次いでいるとされる宿泊施設をどう確保するのか。こうした課題を復興プロセスととらえてぜひ能登駅伝を実現してほしい。

もう一つ注目したいのが輪島塗の復興プロジェクトだ。去年元日の震災で輪島市では多くの工房が被害に遭った。このため次世代を担う若手人材の流出が懸念されている。会見で馳知事は「輪島塗の伝統をつないでいくプロフェッショナルを養成したい」と述べ、2027年度の開設を目指して人材養成施設を同市に設置すると明言。40歳以下の若手を年間5人程度受け入れ、2年かけて輪島塗の制作に必要な技術を習得してもらう。修了生を雇用する輪島塗事業者には奨励金を3年間交付することも検討する。

馳知事は「輪島塗の新たな世界を切り開いていきたい」とも述べ、漆芸技術に加え、工芸デザイナーらの講義をカリキュラムに組み込み、新商品の開発や販路開拓、そして海外発信のノウハウも学ぶ。輪島塗の新たな時代を担う人材育成に期待したい。

⇒7日(火)午後・金沢の天気 くもり時々あめ

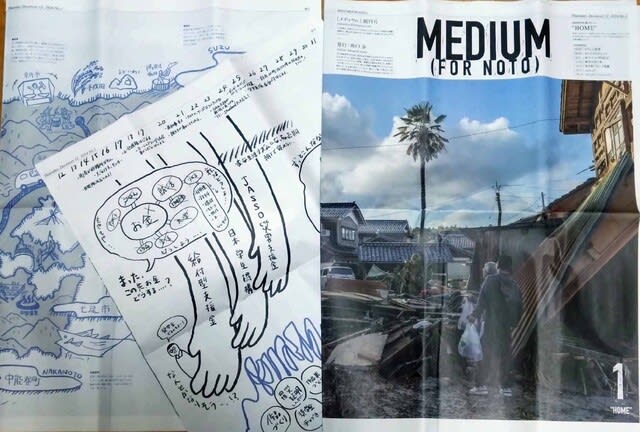

には4.7㍍の津波が押し寄せ、火災も発生した=写真・下、4月16日撮影=。面識はないが、「坂口さん」と呼ばせていただき、以下、20ページにまとめられた紙面を拾い読みした感想を。

には4.7㍍の津波が押し寄せ、火災も発生した=写真・下、4月16日撮影=。面識はないが、「坂口さん」と呼ばせていただき、以下、20ページにまとめられた紙面を拾い読みした感想を。 に、近所のお姉さんに乗せてもらって私だけ金沢に戻ることになりました。帰り道、自衛隊や支援物資のトラック、県外からのパトカー等、たくさん見ました、本当にありがとうございます、、、」(1月7日付)

に、近所のお姉さんに乗せてもらって私だけ金沢に戻ることになりました。帰り道、自衛隊や支援物資のトラック、県外からのパトカー等、たくさん見ました、本当にありがとうございます、、、」(1月7日付) ら出張して久しぶりの店なんやけど、出張経費がかってるんで、5800円でどうかね」、客「そうか、出張経費がかさんでいるんだね。では、ありがたく5800円で」。この客は2セット購入していた。

ら出張して久しぶりの店なんやけど、出張経費がかってるんで、5800円でどうかね」、客「そうか、出張経費がかさんでいるんだね。では、ありがたく5800円で」。この客は2セット購入していた。 テントにいた氏子総代の人の話によると、ことし元日の午前9時からテントの中で地震と豪雨の犠牲者を悼む慰霊祭と復興祈願祭が営まれたという。「初詣に来られている地域のみなさんはことしの平穏無事を祈っておられます」。金沢大学の学生がボランティアで支援に入っていて、テントの中へ参拝客の誘導など行っていた。名古屋から帰省し初詣に訪れたという女性は「テントでの参拝は初めてですが、復興への祈りは同じなので気持ちを新たにすることができました」と話していた。

テントにいた氏子総代の人の話によると、ことし元日の午前9時からテントの中で地震と豪雨の犠牲者を悼む慰霊祭と復興祈願祭が営まれたという。「初詣に来られている地域のみなさんはことしの平穏無事を祈っておられます」。金沢大学の学生がボランティアで支援に入っていて、テントの中へ参拝客の誘導など行っていた。名古屋から帰省し初詣に訪れたという女性は「テントでの参拝は初めてですが、復興への祈りは同じなので気持ちを新たにすることができました」と話していた。 います」「能登半島が一日でも早く復興されることを祈ってます」と兵庫県や北海道など各地から届いていた。報道によると、須須神社の神職が去年10月に北海道から送られてきた絵馬を写真投稿サイトで紹介したところ、全国から絵馬が届くようになり、その数は280枚に上っているという。

います」「能登半島が一日でも早く復興されることを祈ってます」と兵庫県や北海道など各地から届いていた。報道によると、須須神社の神職が去年10月に北海道から送られてきた絵馬を写真投稿サイトで紹介したところ、全国から絵馬が届くようになり、その数は280枚に上っているという。 フカン氏が認定セレモニーのために能登を訪れた。そのとき、輪島市の棚田「千枚田」を見学した。案内役の輪島市長、

フカン氏が認定セレモニーのために能登を訪れた。そのとき、輪島市の棚田「千枚田」を見学した。案内役の輪島市長、 万人を記録した(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成22年度旧きのうら荘見直しに係る検討業務報告書」)。その記録はまだ塗りかえられていない。

万人を記録した(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「平成22年度旧きのうら荘見直しに係る検討業務報告書」)。その記録はまだ塗りかえられていない。 献花台の上部にはテレビモニターが置かれ、輪島での追悼式の様子がリアルタイムで視ることができた。震災で父を亡くし、経営してた衣料品店が全壊したという遺族代表の女性の言葉が印象的だった。「絶望感に打ちひしがれ、店を再建することはもう無理だと考えるようになっていました。また地震が来たらどうなるのか、と。そんな中で、地域の方々から『無理せんでいいよ。まっとるからね』との温かい言葉があり、背中を押されました」「私たちの店は、この地域に支えられてここまで来ることができたんだと、少しずつ前向きな気持ちになることができました」「そして仮設商店街に何とか店を構えることができました。それが亡くなった父への感謝であり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」

献花台の上部にはテレビモニターが置かれ、輪島での追悼式の様子がリアルタイムで視ることができた。震災で父を亡くし、経営してた衣料品店が全壊したという遺族代表の女性の言葉が印象的だった。「絶望感に打ちひしがれ、店を再建することはもう無理だと考えるようになっていました。また地震が来たらどうなるのか、と。そんな中で、地域の方々から『無理せんでいいよ。まっとるからね』との温かい言葉があり、背中を押されました」「私たちの店は、この地域に支えられてここまで来ることができたんだと、少しずつ前向きな気持ちになることができました」「そして仮設商店街に何とか店を構えることができました。それが亡くなった父への感謝であり、地域の皆さんへの恩返しであると考えています」 元日の能登半島地震、ならびに9月の奥能登豪雨の犠牲者を弔う追悼式が新年1月1日に輪島市の能登空港に隣接する学校法人「日本航空学園」キャンパス体育館=写真=で営まれる。地震による犠牲者は今月19日時点で、直接死が228人、災害関連死(県関係者)が270人となる。豪雨による死者は16人となる。514人の死を弔う。追悼式は石川県が主催し、石破総理ならびに岸田前総理が参列する。式は午後3時35分に開会、地震発生時刻の午後4時10分に出席者が黙祷をささげる。

元日の能登半島地震、ならびに9月の奥能登豪雨の犠牲者を弔う追悼式が新年1月1日に輪島市の能登空港に隣接する学校法人「日本航空学園」キャンパス体育館=写真=で営まれる。地震による犠牲者は今月19日時点で、直接死が228人、災害関連死(県関係者)が270人となる。豪雨による死者は16人となる。514人の死を弔う。追悼式は石川県が主催し、石破総理ならびに岸田前総理が参列する。式は午後3時35分に開会、地震発生時刻の午後4時10分に出席者が黙祷をささげる。 両陛下は9月の豪雨について、輪島市と珠洲市、能登町の3人の首長から説明を受けた。被災者がこれまで見たこともないような大粒の雨だったこと、震災と豪雨の二重被災に心が折れそうになっている人も多いこと、そうした中でも生活の立て直しに懸命に取り組んでいる人たちもいるとの内容だった。首長の説明に対し、両陛下は「建物を解体する作業員や屋根瓦の職人、あるいはボランティアの確保は難しくないでしょうか」と案じ、災害関連死が多いことについては「災害関連死された方はどのような状況でお亡くなりになったんでしょうか」と尋ねるなど、個々の状況について心配されていたという。

両陛下は9月の豪雨について、輪島市と珠洲市、能登町の3人の首長から説明を受けた。被災者がこれまで見たこともないような大粒の雨だったこと、震災と豪雨の二重被災に心が折れそうになっている人も多いこと、そうした中でも生活の立て直しに懸命に取り組んでいる人たちもいるとの内容だった。首長の説明に対し、両陛下は「建物を解体する作業員や屋根瓦の職人、あるいはボランティアの確保は難しくないでしょうか」と案じ、災害関連死が多いことについては「災害関連死された方はどのような状況でお亡くなりになったんでしょうか」と尋ねるなど、個々の状況について心配されていたという。 衆の拍手にまったく気づかず、背を向けていた。見かねたかアルト歌手がベートーベンの手を取って、聴衆の方に向かわせて初めて熱狂的な反応に気が付いたという話だ。そんなリーフレットの説明も目を通していると、演奏が始まった。(※写真は、第九交響曲コンサートのチラシ)

衆の拍手にまったく気づかず、背を向けていた。見かねたかアルト歌手がベートーベンの手を取って、聴衆の方に向かわせて初めて熱狂的な反応に気が付いたという話だ。そんなリーフレットの説明も目を通していると、演奏が始まった。(※写真は、第九交響曲コンサートのチラシ) また、来賓あいさつで同町の宮下為幸町長は「どぶろく特区に登録されている市や町が集まって開催する『どぶろく全国大会』を来年度に誘致することがになり、日程は2026年1月16日に決まった」と明らかにした。この大会では全国から80銘柄のどぶろくが集まり飲み比べができることから、どぶろくファンが全国から集まるそうだ。じつは全国大会は2025年1月の開催が決まっていた。ところが、ことし元日に震度7の能登半島地震が発生したことから、いったん中止となった。そこで、改めて2026年1月での開催が決まったといういきさつがある。

また、来賓あいさつで同町の宮下為幸町長は「どぶろく特区に登録されている市や町が集まって開催する『どぶろく全国大会』を来年度に誘致することがになり、日程は2026年1月16日に決まった」と明らかにした。この大会では全国から80銘柄のどぶろくが集まり飲み比べができることから、どぶろくファンが全国から集まるそうだ。じつは全国大会は2025年1月の開催が決まっていた。ところが、ことし元日に震度7の能登半島地震が発生したことから、いったん中止となった。そこで、改めて2026年1月での開催が決まったといういきさつがある。