☆年末「撮って出し」3題

テレビ放送では、取材現場から帰ってきて、VTRを編集せずにニュースに突っ込むことを「撮って出し」という。これと同じく、最近気になったニュースや生活情報を「撮って出し」風にいくつか紹介する。

◇

街ではクリスマスのムードが漂っている。金沢市内のデパートのショーウインドーで子どもたちのクリスマスの合唱を人形にしたディスプレイがあったので写真に収めた。ところで、12月としては異例の寒波が押し寄せている北陸。金沢市内でも50㌢ほどの積雪になっている。ディスプレイのようにホワイトクリスマスなのだが、市内の靴店では紳士用の長靴の品切れが続出している。しかも「入荷のメドは立っていません」と店側。23日には鹿児島でも積雪があった。長靴業界には思わぬ「特需」に違いない。

韓国ソウル大学の黄禹錫(ファン・ウソク)教授が発表した胚(はい)性幹細胞(ES細胞)研究の論文をめぐる疑惑で、同大の調査委員会は23日、黄教授の論文データは捏造だったと断定する中間結果を発表した。黄教授は教授辞職を表明した。再生医療に不可欠な技術として世界の注目を集めた研究成果が「でっち上げ」とされたことで、韓国が目指した「ノーベル賞の夢」が消えた。その一方、北朝鮮のドル偽造の疑いをめぐり、アメリカ政府財務部は16日、日本や韓国、中国をはじめ東南アジア、欧州連合(EU)など40カ国の外交官を集め、紙幣偽造疑惑についてブリーフィングをした。また、ライス国務長官は20日、ワシントンを訪問した韓国の鄭東泳(チョン・ドンヨン)統一部長官に「(北朝鮮の紙幣偽造問題について)アメリカは不法活動に対する法執行次元で措置をとるのみ」と主張した(韓国・中央日報)。「南の偽造」もさることながら、「北の偽造」に対するアメリカの対応に何かきな臭さを感じるのだが…。

TVはもともとアメリカの文化だ。そのアメリカではアナログ地上波テレビ放送を2009年2月までに終了し、デジタル放送に全面移行することを盛り込んだ法案が21日、上院で可決された。これまで、06年末か、デジタル放送受信機の普及率が85%に達するかの遅い方を移行期限としてきたが、受信機の普及が進まないのにしびれを切らし、期限の設定に踏み切った格好だ。日本での全面移行は2011年7月を予定している。アメリカが日本より前倒しするのには、TVメディアのデジタル関連産業を促し、この分野でのイニシャチブをとりたいとの思惑が見え隠れする。ただ、政府が対応を誤ると受信機を買えない貧困層から反感を買う。文化として大衆に根付いてしまっているTVを国の政策として扱うことはそう簡単ではないはずだ。

⇒24日(土)朝・金沢の天気 ゆき

なった。

なった。

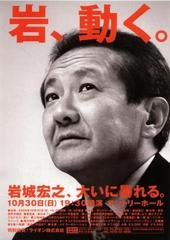

エストロ=巨匠の「運命の輪」に引き込まれるのはなぜか…。

エストロ=巨匠の「運命の輪」に引き込まれるのはなぜか…。

真冬並みの寒波が一服して、15日の朝はご覧の通りドカ雪である。金沢城石川門の櫓(やぐら)は分厚い雪を頂き、朝焼けに映える民家の雪つりはまるでクリスマスツリーのようになった。私のオフィスである金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は雪に埋まった。

真冬並みの寒波が一服して、15日の朝はご覧の通りドカ雪である。金沢城石川門の櫓(やぐら)は分厚い雪を頂き、朝焼けに映える民家の雪つりはまるでクリスマスツリーのようになった。私のオフィスである金沢大学創立五十周年記念館「角間の里」は雪に埋まった。

⇒15日(木)朝・金沢の天気 はれ

⇒15日(木)朝・金沢の天気 はれ

年記念館「角間の里」もすっかり雪化粧が施された。時折り、雪雲の切れ間からのぞく日差しが雪原に輝きを放つ。

年記念館「角間の里」もすっかり雪化粧が施された。時折り、雪雲の切れ間からのぞく日差しが雪原に輝きを放つ。 この日の最低気温は金沢で0.1度、能登半島の輪島でマイナス0.3度、この冬一番の冷え込みだ。夕方には、「角間の里」周辺では15㌢ほどの積雪になった。ここを訪れた人たちに、「ついに来ましたね」とあいさつすると、たいていは「 来るべきものが来ました」といった禅問答のようなあいさつが返ってくる。

この日の最低気温は金沢で0.1度、能登半島の輪島でマイナス0.3度、この冬一番の冷え込みだ。夕方には、「角間の里」周辺では15㌢ほどの積雪になった。ここを訪れた人たちに、「ついに来ましたね」とあいさつすると、たいていは「 来るべきものが来ました」といった禅問答のようなあいさつが返ってくる。 切った。

切った。

しの雷」と言ったりもする。それだけ季節が激変するころなのだ。

しの雷」と言ったりもする。それだけ季節が激変するころなのだ。  令されていて、油断ならない。けさは 明け方から雷も鳴っている。

令されていて、油断ならない。けさは 明け方から雷も鳴っている。 きのう(3日)、金沢では午前3時前にみぞれがあり、輪島では午前7時ごろに雪が降ったと金沢地方気象台が発表した。これが石川県地方の初雪となった。積雪はなく、平年より6日遅い初雪だ。

きのう(3日)、金沢では午前3時前にみぞれがあり、輪島では午前7時ごろに雪が降ったと金沢地方気象台が発表した。これが石川県地方の初雪となった。積雪はなく、平年より6日遅い初雪だ。 天気も行き交っているが、季節も交錯している。下の写真は金沢大学の回廊から見える遅い紅葉の風景だ。季節が紅葉を追い立てるかのように風も吹き、雨も降るが、木々の方はゆっくりと紅葉を楽しんでいるかのようだ。秋と冬のスクルンブル、初冬の金沢の風景である。

天気も行き交っているが、季節も交錯している。下の写真は金沢大学の回廊から見える遅い紅葉の風景だ。季節が紅葉を追い立てるかのように風も吹き、雨も降るが、木々の方はゆっくりと紅葉を楽しんでいるかのようだ。秋と冬のスクルンブル、初冬の金沢の風景である。