☆金沢城、桜のアングル

今月6日に開花宣言をしたソメイヨシノはまだ散らずに私たちを楽しませてくれている。花冷えのおかげで葉が出るのが遅い分、花は命脈を保っているかのようである。パッと咲いて、パッと散るの桜の本来の有り様なのだろうが、長く咲き続ける桜も人生に似て、それはそれなりに味がある。

今月6日に開花宣言をしたソメイヨシノはまだ散らずに私たちを楽しませてくれている。花冷えのおかげで葉が出るのが遅い分、花は命脈を保っているかのようである。パッと咲いて、パッと散るの桜の本来の有り様なのだろうが、長く咲き続ける桜も人生に似て、それはそれなりに味がある。

金沢城周辺の桜はどこから撮影しても絵になる。つまりアングルが決まる。桜とお城は実に相性がいいのである。まず、古風な美を醸し出し、それは優美とも表現できる。梅では樹が低木すぎる。松では季節感が出せない。やっぱりこの時期、城と似合う花は桜なのである。

一番上の写真はまるで桜の雲に浮かぶお城とで も言おうか…。余談だが、天守閣のように見えるそれは櫓(やぐら)である。なぜ天守閣ではないのか。加賀藩は戦時には指令塔となる天守閣を造らなかったといわれる。初代の前田利家は秀吉に忠誠を尽くし、「見舞いに来る家康を殺せ」と言い残して床で最期を迎える。それ以降、加賀は西側と見なされ、徳川の世には外様の悲哀を味わうことになる。三代の利常はわざと鼻毛を伸ばし江戸の殿中では滑稽(こっけい)を装って、「謀反の意なし」を演じた。ましてや城に天守閣など造るはずもなかったというのが地元での言い伝えである。

も言おうか…。余談だが、天守閣のように見えるそれは櫓(やぐら)である。なぜ天守閣ではないのか。加賀藩は戦時には指令塔となる天守閣を造らなかったといわれる。初代の前田利家は秀吉に忠誠を尽くし、「見舞いに来る家康を殺せ」と言い残して床で最期を迎える。それ以降、加賀は西側と見なされ、徳川の世には外様の悲哀を味わうことになる。三代の利常はわざと鼻毛を伸ばし江戸の殿中では滑稽(こっけい)を装って、「謀反の意なし」を演じた。ましてや城に天守閣など造るはずもなかったというのが地元での言い伝えである。

その下の写真は城の石垣とコントラストをなす桜である。無機質な石垣 の鋭角的なフォルムを優しく植物の桜が覆う。ただそれだけのアングルなのだが、それはそれで見方によっては美のフォルムのように思えるから不思議だ。上から3枚目の桜は石川門にかかる架橋から見たもの。円を描いて、桜が納まる。黒と白のコントラスト。地底から天空を仰ぎ見るような錯覚さえある。

の鋭角的なフォルムを優しく植物の桜が覆う。ただそれだけのアングルなのだが、それはそれで見方によっては美のフォルムのように思えるから不思議だ。上から3枚目の桜は石川門にかかる架橋から見たもの。円を描いて、桜が納まる。黒と白のコントラスト。地底から天空を仰ぎ見るような錯覚さえある。

一番下は石段と桜である。左下の暗と右上の明というコントラスはこの城の明と暗のようでもあり、何か想像力をかきたてる。江戸時代から幾多の人々が城を横目に見ながらこの坂を上り下りしたことだろうかと…。

あと数日で散り去る桜。散り際に色気さえ漂わせている。これが金沢で一番美しいと私が思っている桜の見納めである。

⇒17日(月)午後・金沢の天気 はれ

はなく、言葉に気持ちがこもっていた。

はなく、言葉に気持ちがこもっていた。 一枚を紹介しよう。イタリアのフィレンツェにあるサンタ・クローチェ教会の壁画に描かれている「聖十字架物語」の一部。フレスコ画である。金沢大学は国際貢献の一つとして、この壁画全体(幅8㍍、高さ21㍍)の修復プロジェクトにかかわっており、ことし1月、現地を訪れた。

一枚を紹介しよう。イタリアのフィレンツェにあるサンタ・クローチェ教会の壁画に描かれている「聖十字架物語」の一部。フレスコ画である。金沢大学は国際貢献の一つとして、この壁画全体(幅8㍍、高さ21㍍)の修復プロジェクトにかかわっており、ことし1月、現地を訪れた。

。

。 注文したのが海鮮とろろ丼(950円)。マグロとブリなど魚介類に山芋のトロロをかけたどんぶり、それに油揚げの入った味噌汁と小鉢が一品つく。メニューを見渡すと「団塊世代のカレーライス(辛口)」(700円)というのもある。どんな味かと思いつつも2つ注文するお腹の余裕はなかった。

注文したのが海鮮とろろ丼(950円)。マグロとブリなど魚介類に山芋のトロロをかけたどんぶり、それに油揚げの入った味噌汁と小鉢が一品つく。メニューを見渡すと「団塊世代のカレーライス(辛口)」(700円)というのもある。どんな味かと思いつつも2つ注文するお腹の余裕はなかった。 天然塩」と書いてあった。食塩一つにもこだわった店なのだ。

天然塩」と書いてあった。食塩一つにもこだわった店なのだ。 去年8月6日夜のニュースだった。参院で郵政民営化法案が否決された小泉総理が衆院解散を決意し、それを思いとどまらせようと森氏が官邸を訪ねたが、「殺されてもいい」と拒否された。その会談で出たのが缶ビールとつまみの「干からびた」チーズだった。会談後、森氏は握りつぶした缶ビールと干からびたチーズを取り囲んだ記者団に見せ、「寿司でも取ってくれるのかと思ったらこのチーズだ」「硬くて歯が痛くなったよ」と不平を漏らした。その映像を見たわれわれ視聴者は「小泉は命をかけている、本気だな」との印象を強くした。森氏が記者団に見せた憮(ぶ)然した表情がなければ、総選挙での自民党の大勝はなかったのではないか、と今でも思ったりする。

去年8月6日夜のニュースだった。参院で郵政民営化法案が否決された小泉総理が衆院解散を決意し、それを思いとどまらせようと森氏が官邸を訪ねたが、「殺されてもいい」と拒否された。その会談で出たのが缶ビールとつまみの「干からびた」チーズだった。会談後、森氏は握りつぶした缶ビールと干からびたチーズを取り囲んだ記者団に見せ、「寿司でも取ってくれるのかと思ったらこのチーズだ」「硬くて歯が痛くなったよ」と不平を漏らした。その映像を見たわれわれ視聴者は「小泉は命をかけている、本気だな」との印象を強くした。森氏が記者団に見せた憮(ぶ)然した表情がなければ、総選挙での自民党の大勝はなかったのではないか、と今でも思ったりする。

る講座だ。

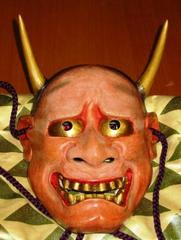

る講座だ。 藪氏の話が面白い。能面をつけた演者があの高い舞台から落ちないでいられる理由や、小鼓(こつづみ)は馬の皮を用いているが、年季が入ったものは破れる前が一番音がいいといったエピソードはこの世界でしか聞けない話である。その中で、自分なりに「なるほど」と思ったことが、「生霊(いきりょう)」という概念についてである。私的な恨みや怨念という人間特有の精神エネルギーが日常でうずまくことで悲喜こもごもの物語が構成されるのが能のストーリーである。

藪氏の話が面白い。能面をつけた演者があの高い舞台から落ちないでいられる理由や、小鼓(こつづみ)は馬の皮を用いているが、年季が入ったものは破れる前が一番音がいいといったエピソードはこの世界でしか聞けない話である。その中で、自分なりに「なるほど」と思ったことが、「生霊(いきりょう)」という概念についてである。私的な恨みや怨念という人間特有の精神エネルギーが日常でうずまくことで悲喜こもごもの物語が構成されるのが能のストーリーである。  きのう久しぶりに富山県の五箇山をドライブした。金沢市森本から福光を経由しての山越えである。トンネルを抜けて五箇山に入ると、道路沿いに雪がうず高くうねっていて、ハンドル操作をちょっとでも誤ると雪壁に衝突しそうなくらいの圧迫感がある。

きのう久しぶりに富山県の五箇山をドライブした。金沢市森本から福光を経由しての山越えである。トンネルを抜けて五箇山に入ると、道路沿いに雪がうず高くうねっていて、ハンドル操作をちょっとでも誤ると雪壁に衝突しそうなくらいの圧迫感がある。

貢献情報誌「地域とともに」(3月下旬発行)に掲載するため、馳氏に対談をお願いした。その馳氏が運転手付で乗ってきた車がダイハツの軽自動車「Tanto」=写真・ダイハツのカタログから=だった。対談が終わって見送るとき、馳氏に「ちょっと窮屈ではありませんか」と私の方から声をかけた。何しろ馳氏は1984年のロサンゼルス・オリンピックでレスリング・グレコローマン90㌔級で出場した体格の持ち主である。「と思うだろう。ところが意外と広いよ、君、乗ってみろよ」と後部座席に押し込まれるように乗った。確かに室内高は130㌢もあり天井が高い。「中で着替えもできるんだ」と馳氏。

貢献情報誌「地域とともに」(3月下旬発行)に掲載するため、馳氏に対談をお願いした。その馳氏が運転手付で乗ってきた車がダイハツの軽自動車「Tanto」=写真・ダイハツのカタログから=だった。対談が終わって見送るとき、馳氏に「ちょっと窮屈ではありませんか」と私の方から声をかけた。何しろ馳氏は1984年のロサンゼルス・オリンピックでレスリング・グレコローマン90㌔級で出場した体格の持ち主である。「と思うだろう。ところが意外と広いよ、君、乗ってみろよ」と後部座席に押し込まれるように乗った。確かに室内高は130㌢もあり天井が高い。「中で着替えもできるんだ」と馳氏。 票がかなりあったのではないかと思ったりもした。

票がかなりあったのではないかと思ったりもした。 て稲刈りの女性のたちの光景が目に浮かんだ。能登の女性たちはよく働き、その分、亭主が楽をするので、「能登のトト楽」という言葉まであった。

て稲刈りの女性のたちの光景が目に浮かんだ。能登の女性たちはよく働き、その分、亭主が楽をするので、「能登のトト楽」という言葉まであった。 、オリンピックまで20日を切っていたのに空港は「オリンピック歓迎一色」ではないように思えた。

、オリンピックまで20日を切っていたのに空港は「オリンピック歓迎一色」ではないように思えた。 よっていたかもしれない。おそらく冬季五輪は「北のスポーツの祭典」あるいは「地域オリンピック」なのである。

よっていたかもしれない。おそらく冬季五輪は「北のスポーツの祭典」あるいは「地域オリンピック」なのである。