(「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。

(「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。

「ないものはない」、時代のトップランナー

隠岐牛は、隠岐固有の黒毛和種で古くから島中で放牧されている。傾斜のきつい崖地を移動しながら育つので足腰が強く骨格と胃袋が丈夫。また、海からの潮風が年中吹くため、放牧地の牧草にはミネラル分が多く含まれ、美味しい肉質に仕上がる。ところが、隠岐ではこれまで子牛のみが生産され、すべて本土の肥育業者が購入し、神戸牛や松阪牛となって市場に出ていた。そこで、島の建設業らが一念発起してこの素質の良い隠岐牛を繁殖から肥育まで一貫して生産販売することで、ブランド力を高め、雇用の場を創出しようと新規参入した。こうした地域の取り組みに共感して、隠岐牛の担い手になりたいと都会からIターンの3家族(20~40代)が移住している。

また、岩ガキ養殖を始めたいと都会からIターン者が7人が移住してきた。岩ガキはこれまで、離島であるがゆえに輸送時間による鮮度落ちが理由で価格は低く、島の自家消費でしかなかった。そこで、あるIターン者が取引単価の高い築地市場への岩ガキを出荷を試み、完壁なトレーサピリティを売りに信用を得た。さらに、直販も手がけ、オイスターバーへの売り込みや消費者への直接販売を積極的に行っている。直接販売ができるようになったのは、CAS(キャス)と呼ぶ特殊冷凍システムを導入したことがきっかけだった。細胞を壊さずに凍結できるため、解凍後に獲れたての鮮度と美味さが失われない。CASとはCells Alive System、細胞が生きているという意味だ。これを5億円かけ施設をつくった。CAS導入の意義は、離島の流通ハンディキャップを克服すること、島から高付加価値商品を生み出し、第1次産業の復活と後継者育成につなげるためだ。全国自治体の中で、いち早く導入したと自負している。これで岩ガキ の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。

の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。

移住者が生み出した商品で面白いのは「さざえカレー」だろう。海士町では商品開発研修生を平成10年度より募集している。「よそ者」の発想と視点で、特産品開発やコミュニティづくりにいたるまで、島にある全ての宝の山(地域資源)にスポットをあて、商品化に挑戦する「島の助っ人」的な存在でもある。これまで18人が参加し、7人が島に定住した。そのうちの一人が考案したヒット商品が「さざえカレー」だ。島では普通に肉の替わりにサザエを入れてカレーにして食べていた。商品価値があることすら気づかなかったものが、外の目から見れば驚きとともに新鮮な魅力として映る、そして商品化するよい見本となった。

教育そのものをブランド化したいと取り組んでいる。海士町にある島根県立隠岐島前高校は、島前3町村で唯一の高校。少子化の影響を受け、約10年間で入学者数が77人(平成9年)から28人(平成20年)に激減した。全学年1クラスになり、統廃合の危機が迫っていた。高校がなくなると、島の子どもは15歳で島外に出ざる得なくなる。その仕送りの金銭的負担は子ども1人につき3年間で450万円程度となる。しかも、それで卒業後に流出すれば、人口は増々減少する。高校の存続はイコール、島の存続に直結する。そこで、「ピンチを変革と飛躍へのチャンス」ととらえ、平成20年から全国からも生徒が集まる魅力的な高校づくりを目指した。

この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。

この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。

四次海士町総合振興計画「島の幸福論」が2010年度グッドデザイン賞を受賞した。その基本は、人(健康)、自然(環境)、生活(文化)に配慮した持続可能な社会づくり。ひとことで言えば、この島に生まれてよかったと死に際にふと想うことの幸せを実現することである。そのために、自治体は何をしなけらばならないのか。小規模町村こそ自治の担い手であり、それは地方分権でなく「地方が主役」である。地方の元気が国の元気にと考えている。「民から官へ」の意気込みが必要で、経済規模の小さな地域では民の仕事を官がやるぐらいの意気込みが大切だ。

超少子高齢化が著しく、財政危機など海士町には、いま地方が抱える問題が凝縮されている。しかし、それは近い将来、島国日本が直面する問題を海士町が先取りしているということであり、日本の新しい道を最先端で切り拓いているトップランナーの姿なのです。このように見て感じてもらえば分かりやすい。最後に、島のキャッチフレーズは「ないものはない」としている。2つの意味がある。「ない」から創造する、仕事がないなら創る。もう一つは、「ないものはない」、つまりすべてあるという意味だ。人に本来必要な資源である自然と環境、生活と文化の要件はすべてある。だから、離島で人々はたくましく悠久の歴史を育んでこられたのだ。

⇒14日(木)夜・金沢の天気 はれ

「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。

「痛車(いたしゃ)」という言葉をご存知だろうか。車体に漫画やアニメ、ゲームのキャラクターなどのステッカーを貼り付けたり、塗装した乗用車のことだ。あるいはそのような改造を車のことを指すそうだ。「萌車(もえしゃ)」とも呼ばれるようだ(「ウイキペディア」より)。面白いのは、同様の原付やバイクを「痛単車(いたんしゃ)」、自転車の場合は「痛チャリ(いたチャリ)」、アニメの装飾を施したラッピング電車を「痛電車(いたでんしゃ)」とこの世界では呼ぶようだ。。ただ、イタリア車を意味する「イタ車」なら、その意味は分かるが、なぜ「痛車」と呼ぶのか、ネットで調べてもよく分からない。

年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。

年4月から9月に放送されたテレビアニメ『花咲くいろは』(全26話)の聖地なのだ。東京育ちの女子高生「松前緒花」が石川県の「湯乃鷺(ゆのさぎ)温泉」の旅館「喜翆荘」を経営する祖母のもとに身を寄せ、旅館の住み込みアルバイトとして働きながら学校に通う。個性的な従業員との確執や、人間模様の中で成長しいく。湯乃鷺温泉の舞台となったのが湯涌温泉だった。菓子屋の店員に尋ねると、毎週末には「なんとなく集まってくる」のだという。 島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。

島根県海士町は隠岐諸島で水が豊富に湧き出ることで知られる。日本の名水百選にも選ばれた「天川の水」は鉱物臭さを感じさせない口当たりのよい水だった。また、湧水を利用した田んぼがところどころに広がる=写真・上=。ここで獲れた米は隠岐の他の島に「輸出」をしている。 から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。

から起きていて、歴史性がある。輪島の海士町は江戸時代の漁労集団がそのまま地名になった感がある。歴史の尺度に違いがあり、ルーツを云々するということには無理があると気がついた。 (「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。

(「Iターンの島」~3からの続き、山内道雄・海士町長の講演から) ブランド化はユーザーや消費者の評価を通しての言葉だ。日本で一番きびしい評価を通りくぐらなければブランドにならない。それは東京の市場だ。隠岐牛を平成18年3月に初めて3頭を出荷した。このとき全て高品位のA5に格付けされ、肉質は松阪牛並の評価を受けた。ことし3月までに742頭を東京に出荷したが、A5の格付率は52%だ。リーマン・ショック(2008年9月)以降は、高級牛の価格は下がったが、それでもこれまで枝肉最高値1㌔当たり4205円、これは店頭値で3万円もする。枝肉の平均価格でも2169円。これを一頭当りで換算すると91万円となる。 の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。

の出荷をこれまでの25万個から50万個に、また岩ガキだけでなく、旬感凍結「活いか」といった加工商品など続々と誕生している。 この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。

この高校には町の職員4人を派遣している。実践的なまちづくりや商品開発などを通して地域づくりを担うリーダー育成を目指す「地域創造コース」と、少人数指導で難関大学にも進学できる「特別進学コース」がある。生徒が企画した地域活性に向けた観光プラン「ヒトツナキ」が観光甲子園でグランブリを受賞した。学校連携型の公営塾「隠岐国学習センター」を平成22年に創設し、従来の塾の枠を超えた高校との連携により、学習意欲を高め、学力に加え社会人基礎力も鍛える独自のプログラムも展開している。特徴的なのは、全国から意欲ある生徒の募集に向け、寮費食費の補助などの「島留学」制度を平成22年から新設し、意欲ある高校生が集まることで、小規模校の課題である固定化された人間関係と価値観の同質化を打破したい、これによって刺激と切嵯琢磨を生み出すことを目指した。この財源には、町職員の給与カット(縮減)分を充てている。この取り組みで平成20年度27人だった入学者は、関東や関西などから応募者があり、今年度は59人となった。 それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。

それまでの「地縁血縁の選挙」だった島の町長選挙に、町議2期をつとめた山内道雄氏が大胆な行政改革を訴えて当選した。山内氏は元NTT社員。電電公社からNTTに変革したときの経験を活かし、「役場は住民のためのサービス総合株式社である」と町職員の意識改革を迫った。意識を変えるために年功序列を廃止して適材適所、組織を現場主義へと再編していく。その延長線上に「Iターンの島」がある。視察3日目(6月10日)、その山内町長が「離島発!地域再生への挑戦~最後尾から最先端へ~」と題して講演した。74歳、話す言葉が理詰めで聞きやすい。以下、講演を要約する。 9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。

9日朝、ときおり小雨が降る梅雨空。七類(しちるい)港を午前9時30分発のフェリー「くにが」(2375㌧)に乗り込んだ。フェリー乗り場は釣り客などでにぎわっていた。壁には「『竹島』かえれ島と海」と書かれた看板が掲げられていた。「竹島の領土権の確立と漁業の安全操業の確保を」と記された島根県の看板だ。 視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。

視察の目的の本論に入る。なぜ海士町が注目されているのか。2300人の小さな島にこの7年間で310人も移住者(Iターン)が来ているのだ。この島は水が湧き、米が採れ、魚介類も豊富で暮らしやすい。でも、そのような地域は日本でほかにもある。なぜ海士町なのか、それを考えるワークショップが午後2時から海士町中央公民館で開かれた。参加者は今回の視察ツアーを企画した島根大学名誉教授の保母武彦氏、一橋大学教授の寺西俊一氏、国連大学高等研究所、静岡大学、大阪大学、自治体など40人余り。町側は山内道雄町長ほか若き移住者ら5人が集った。事例報告したのはその移住者の一人で、ソニーで人材育成事業に携わった経験がある岩本悠氏。「学校魅力化による地域魅力化への挑戦」と題して、少子化の影響を受け、統廃合の危機が迫る地域の県立島前(どうぜん)高校をテコに、「子育ての島・人づくりの島」へと教育ブランドへと盛り上げてきたプロセスを詳細に語った。「ピンチは変革と飛躍のチャンス」ととらえ、県立高校に町がかかわり、ときに対立しながらも一体となって高校改革を進めていく。そのコンセプトを地域創造に。生徒たちは、地域を元気にする観光プランを競う「観光甲子園」にエントリーしてグランプリを獲得した。この島では、農水産物だけでなく教育まで魅力あるもに発信する。そして全国から高校生が集まり、島の生徒と合わせ60人、2クラスになった。その「島前高校魅力化プロデューサー」が岩本氏だ。 島根県松江市に来ている。初めて山陰地方に足を運んだ。一度訪ねたいと思っていた地域だった。8日夜は、金沢から京都駅、新幹線で岡山駅と乗り継いで、松江駅に到着したのは夜11時ごろだった。きょうから梅雨入りで、どんよりと曇っている。なぜ、北陸から山陰にやってきたのか。視察である。「場の学び」にやってきたのは松江ではない。松江は通過地点で、さらにこれから船で隠岐島・海士町(あまちょう)=写真・上=を目指す。

島根県松江市に来ている。初めて山陰地方に足を運んだ。一度訪ねたいと思っていた地域だった。8日夜は、金沢から京都駅、新幹線で岡山駅と乗り継いで、松江駅に到着したのは夜11時ごろだった。きょうから梅雨入りで、どんよりと曇っている。なぜ、北陸から山陰にやってきたのか。視察である。「場の学び」にやってきたのは松江ではない。松江は通過地点で、さらにこれから船で隠岐島・海士町(あまちょう)=写真・上=を目指す。 人ほどだったが、今ではその3分の1ほどまで減少した典型的な過疎地域だ。この島の小さな町が全国から地域おこしの町として注目されているのだ。

人ほどだったが、今ではその3分の1ほどまで減少した典型的な過疎地域だ。この島の小さな町が全国から地域おこしの町として注目されているのだ。 北京の認定会議では、日本の2件のほか、中国・貴州省従江の案件(カモ・養魚・稲作の循環型農業)とインド・カシミールのサフラン農業も登録に追加された。この4件が加わり、GIAHS認定サイト(地域)は世界で12となった。中には、フィリピンのイフガオの棚田のようにユネスコの世界遺産と同時に認定を受けているサイトもある。認定会議は隔年ごとに開催され、次回2013年はアメリカ・カリフォルニアかアフリカで開催される予定と紹介された。

北京の認定会議では、日本の2件のほか、中国・貴州省従江の案件(カモ・養魚・稲作の循環型農業)とインド・カシミールのサフラン農業も登録に追加された。この4件が加わり、GIAHS認定サイト(地域)は世界で12となった。中には、フィリピンのイフガオの棚田のようにユネスコの世界遺産と同時に認定を受けているサイトもある。認定会議は隔年ごとに開催され、次回2013年はアメリカ・カリフォルニアかアフリカで開催される予定と紹介された。 ージングイベントはGIAHS会議と同様に、2008年5月、谷本知事が生物多様性条約第9回締約国会議が開催されていたドイツのボン市に自ら乗り込み、条約事務局長だったアフメド・ジョグラフ氏と直接交渉し=写真・下=、「第10回締約国会議は2010年に名古屋市で開催させると聞いている。ぜひその一連の国際会議を石川県で開催していほしい」と口説いて誘致した会議だった。実際、ジョグラフ氏はその後、石川県を「下見」に2度訪れ、能登半島や兼六園を巡っている。

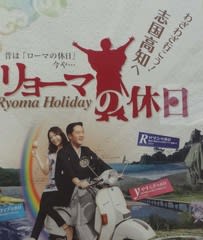

ージングイベントはGIAHS会議と同様に、2008年5月、谷本知事が生物多様性条約第9回締約国会議が開催されていたドイツのボン市に自ら乗り込み、条約事務局長だったアフメド・ジョグラフ氏と直接交渉し=写真・下=、「第10回締約国会議は2010年に名古屋市で開催させると聞いている。ぜひその一連の国際会議を石川県で開催していほしい」と口説いて誘致した会議だった。実際、ジョグラフ氏はその後、石川県を「下見」に2度訪れ、能登半島や兼六園を巡っている。 その記事を要約すると。問題のポスター=写真=の図柄で、坂本龍馬姿の尾崎正直知事がスクーターに乗る写真が、静岡県焼津市の彫刻家、岩崎祐司氏の作品に「イメージがよく似ている」と、高知県に指摘があった、という。岩崎氏の木彫作品は龍馬がバイクに乗り、題も「リョーマの休日」だ。一方、県がポスターを制作した経緯はこうだ。県が観光特使に任命したタレント・大橋巨泉氏から「女性の憧れは昔はローマの休日、今はリョーマの休日」と発案があったという。

その記事を要約すると。問題のポスター=写真=の図柄で、坂本龍馬姿の尾崎正直知事がスクーターに乗る写真が、静岡県焼津市の彫刻家、岩崎祐司氏の作品に「イメージがよく似ている」と、高知県に指摘があった、という。岩崎氏の木彫作品は龍馬がバイクに乗り、題も「リョーマの休日」だ。一方、県がポスターを制作した経緯はこうだ。県が観光特使に任命したタレント・大橋巨泉氏から「女性の憧れは昔はローマの休日、今はリョーマの休日」と発案があったという。 5日午後、愛媛県松山市にある正宗寺に「子規堂」を訪ねた。あの正岡子規が17歳で上京するまで住んだ住宅を移築したものと説明板に書いてある。火災で一度焼けたが、間取り図をもとに再建したものだ。玄関左手の三畳間=写真=が子規の書斎。子規はこの部屋に閉じこもって、本や書類を乱雑にしていた。勉強もさることながら、小学校のころから新聞づくり、松山中学時代には友人たちと回覧形式の雑誌づくりに励んでいたらしい。雑誌は美濃半紙を四つ折りにし、毛筆の細字で丹念に書いたものだった。子規にとって、この三畳間は「編集室」だった。後に俳句、短歌、文章を「写生」という感覚で革新した子規の原点だったのかもしれない。

5日午後、愛媛県松山市にある正宗寺に「子規堂」を訪ねた。あの正岡子規が17歳で上京するまで住んだ住宅を移築したものと説明板に書いてある。火災で一度焼けたが、間取り図をもとに再建したものだ。玄関左手の三畳間=写真=が子規の書斎。子規はこの部屋に閉じこもって、本や書類を乱雑にしていた。勉強もさることながら、小学校のころから新聞づくり、松山中学時代には友人たちと回覧形式の雑誌づくりに励んでいたらしい。雑誌は美濃半紙を四つ折りにし、毛筆の細字で丹念に書いたものだった。子規にとって、この三畳間は「編集室」だった。後に俳句、短歌、文章を「写生」という感覚で革新した子規の原点だったのかもしれない。

記者魂がみなぎっていたのだろう、周囲の反対を押し切って、明治28年(1895)、前年に勃発した日清戦争の従軍記者として中国・旅順などを巡った。が、休戦中で1ヵ月もしないうちに講和条約が批准され、戦地リポートを書くことはなかった(『子規の生涯』)。この中国行きが禍して、帰りの船で吐血が激しくなり神戸港に着き入院する。この後に松山に帰省し、英語教師として松山に赴任していた漱石と再会し、貸家にした漱石宅に52日間居候する。このころ松山の俳句仲間が集い、漱石もサークルに加わる。

記者魂がみなぎっていたのだろう、周囲の反対を押し切って、明治28年(1895)、前年に勃発した日清戦争の従軍記者として中国・旅順などを巡った。が、休戦中で1ヵ月もしないうちに講和条約が批准され、戦地リポートを書くことはなかった(『子規の生涯』)。この中国行きが禍して、帰りの船で吐血が激しくなり神戸港に着き入院する。この後に松山に帰省し、英語教師として松山に赴任していた漱石と再会し、貸家にした漱石宅に52日間居候する。このころ松山の俳句仲間が集い、漱石もサークルに加わる。 「一生に一度は、こんぴらさんへ」と金毘羅参りが盛んになったのは江戸中期以後のこと。金刀比羅宮は、昔から海の安全、五穀豊穰、大漁祈願、商売繁盛など様々なご利益のある神様として年間300万人もの参拝客(観光客)を集めている。参道沿いには茶店・土産物店が並び、歴史を感じさせる。それにしても、参道口から本宮=写真=までは785段、奥社までは1368段の石段があり、相当な覚悟が必要だ。今回は時間の都合もあり、本宮まで登った。

「一生に一度は、こんぴらさんへ」と金毘羅参りが盛んになったのは江戸中期以後のこと。金刀比羅宮は、昔から海の安全、五穀豊穰、大漁祈願、商売繁盛など様々なご利益のある神様として年間300万人もの参拝客(観光客)を集めている。参道沿いには茶店・土産物店が並び、歴史を感じさせる。それにしても、参道口から本宮=写真=までは785段、奥社までは1368段の石段があり、相当な覚悟が必要だ。今回は時間の都合もあり、本宮まで登った。 帰りはむしろゆっくりと「下山の心」で石段を降りる。途中、面白いオブジェがあるのに気がついた。立札には「アフリカ象」と書いてあり、東京の男性が昭和30年(1955)5月に奉納となっている。なぜアフリカ像なのか気になっていた。

帰りはむしろゆっくりと「下山の心」で石段を降りる。途中、面白いオブジェがあるのに気がついた。立札には「アフリカ象」と書いてあり、東京の男性が昭和30年(1955)5月に奉納となっている。なぜアフリカ像なのか気になっていた。