★加速する北陸新幹線

そうした希望ある試算が奏功してか、新聞やテレビなどでは連日のように、「おもてなし」のキャンペーンをどう繰り広げるかといったたぐいのニュースが掲載されている。面白いのは、石川県が先月27日、金沢開業のPRのために新たに作ったマスコットキャラクター。その名も「ひゃくまんさん」。加賀百万石にちなんだ名前だそうだ。郷土玩具の「加賀八幡起き上がり」をモチーフに、だるまに手足が生えたようなデザインだ。都内で開くイベントに向け、着ぐるみを現在制作中だとか。伝統工芸の加賀友禅を思わせる図柄に金箔や輪島塗もあしらうそうだが、マスコットキャラクターにしては面白味がない。そもそも、加賀百万石はキャラクターになりにくいイメージだ。そもそも「百万石」の意味すら理解できない人が多いだろう。たとえば、徳川幕府は何万石だと問われて、回答できる人や、1石を説明できる人すら少ないだろう。現代では死語なのだ。そんなものをテーマにマスコットキャラクターにしてどうキャンペーンを展開するのだろうか。むしろ、「けんろくくん」が分かりやすい。

そうした希望ある試算が奏功してか、新聞やテレビなどでは連日のように、「おもてなし」のキャンペーンをどう繰り広げるかといったたぐいのニュースが掲載されている。面白いのは、石川県が先月27日、金沢開業のPRのために新たに作ったマスコットキャラクター。その名も「ひゃくまんさん」。加賀百万石にちなんだ名前だそうだ。郷土玩具の「加賀八幡起き上がり」をモチーフに、だるまに手足が生えたようなデザインだ。都内で開くイベントに向け、着ぐるみを現在制作中だとか。伝統工芸の加賀友禅を思わせる図柄に金箔や輪島塗もあしらうそうだが、マスコットキャラクターにしては面白味がない。そもそも、加賀百万石はキャラクターになりにくいイメージだ。そもそも「百万石」の意味すら理解できない人が多いだろう。たとえば、徳川幕府は何万石だと問われて、回答できる人や、1石を説明できる人すら少ないだろう。現代では死語なのだ。そんなものをテーマにマスコットキャラクターにしてどうキャンペーンを展開するのだろうか。むしろ、「けんろくくん」が分かりやすい。

北陸新幹線の名称に関しては、ずっと論争があった。ながらく「長野新幹線」としていたので、「長野」の名前を残すか検討されていた。JR東日本は「北陸新幹線」とした上で、一部の駅で括弧書きで「長野経由」との表記をつけると発表した。特に東京駅などは「北陸新幹線(長野経由)」と表記する。現在の長野新幹線の名称が定着しており、「長野」の表記をなくすと利用者が混乱する可能性があるため、残すことを決めたらしい。

運行様式は、東京-金沢間の運行体系は停車駅を少なくして早く目的地に到着する「速達タイプ」、停車駅を多くする「停車タイプ」、東京駅と長野駅を結ぶ「長野新幹線タイプ」、それに金沢駅と富山駅を結ぶ「シャトルタイプ」の4タイプをで運行する。このシャトルタイプは、JR西日本が新幹線開業後に金沢と富山を結ぶ特急を廃止するため、名古屋や大阪から富山に行く場合の利便性を確保したものだ。

車両名は「つるぎ」「たてやま」が有力だ。北陸新幹線の沿線で実際に見える山の名前だ。最近の記事によると、JR西日本が特許庁に商標として出願している。ただ、審査が続いており、まだ登録されていない。立山(3015㍍)と剣岳(2999㍍)はともに富山県にあり、日本百名山でもある。石川県では白山が有名だが車窓から見えないので、今回は難しい。ただ、北陸新幹線の福井延伸が今後進めば、「はくさん」も浮上してくるのかもしれない。

⇒9日(水)夜・金沢の天気 くもり

自民党の西川公也TPP対策委員長は、TPP交渉が開かれているバリ島で記者団に対し、「聖域」として関税維持を求めてきたコメなど農産物の重要5品目について、関税撤廃できるかどうかを党内で検討することを明らかにしたのだ。自民は前回の衆院選で、「聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対」との公約を掲げていた。こうした公約を放棄したともいえる。

自民党の西川公也TPP対策委員長は、TPP交渉が開かれているバリ島で記者団に対し、「聖域」として関税維持を求めてきたコメなど農産物の重要5品目について、関税撤廃できるかどうかを党内で検討することを明らかにしたのだ。自民は前回の衆院選で、「聖域なき関税撤廃を前提にする限り交渉参加に反対」との公約を掲げていた。こうした公約を放棄したともいえる。 局地的な豪雨が発生するたびに、全国各地で山の地盤が崩れ、流出土砂が川にたまり、砂防ダムや土砂ダムが決壊し、人里に被害が及ぶ。先月29日、石川県小松市周辺が豪雨に見舞われ、梯(かけはし)川流域の1万8000人に避難指示・勧告が出されたが、治水上の計画高水位ぎりぎりで氾濫寸前でとどまった。まだ記憶に新しいのは2008年7月28日の金沢市の浅野川水害である。集中豪雨で55年ぶりに氾濫が起き、上流の湯涌温泉とその下流、ひがし茶屋街の周囲が被害を受けた。当時、浅野川流域の2万世帯(5万人)に避難指示が出されたのだ。

局地的な豪雨が発生するたびに、全国各地で山の地盤が崩れ、流出土砂が川にたまり、砂防ダムや土砂ダムが決壊し、人里に被害が及ぶ。先月29日、石川県小松市周辺が豪雨に見舞われ、梯(かけはし)川流域の1万8000人に避難指示・勧告が出されたが、治水上の計画高水位ぎりぎりで氾濫寸前でとどまった。まだ記憶に新しいのは2008年7月28日の金沢市の浅野川水害である。集中豪雨で55年ぶりに氾濫が起き、上流の湯涌温泉とその下流、ひがし茶屋街の周囲が被害を受けた。当時、浅野川流域の2万世帯(5万人)に避難指示が出されたのだ。 一方、総務省では地域の視点から大学とのつながりを重視する「域学連携」地域づくり活動事業を促している。過疎・高齢化をはじめとして課題を抱えている地域に学生らの若い人材が入り、住民とともに課題解決や地域おこし活動を実践する。学生たちが都会で就職しても、将来再び地域に目を向け、活躍する人材を育成することを促している。若者たちが地域に入ることで、住民が自らの文化や自然など地域資源に対して新たな気づきを得て、そのことが住民をの人材育成にもなると期している。

一方、総務省では地域の視点から大学とのつながりを重視する「域学連携」地域づくり活動事業を促している。過疎・高齢化をはじめとして課題を抱えている地域に学生らの若い人材が入り、住民とともに課題解決や地域おこし活動を実践する。学生たちが都会で就職しても、将来再び地域に目を向け、活躍する人材を育成することを促している。若者たちが地域に入ることで、住民が自らの文化や自然など地域資源に対して新たな気づきを得て、そのことが住民をの人材育成にもなると期している。 をどう引き出すか、活動資金の比率を高めていくかですよ」と。「域学連携」に留まる活動であってはならない。全国の民間企業が木島平に目を向けてくれるような、そのようなスケール感のある活動でないと農村文明塾は発展しないと自らに課しているのである。

をどう引き出すか、活動資金の比率を高めていくかですよ」と。「域学連携」に留まる活動であってはならない。全国の民間企業が木島平に目を向けてくれるような、そのようなスケール感のある活動でないと農村文明塾は発展しないと自らに課しているのである。 木島平村では「農民芸術」を目指す人々がいる。地域に残る民話を発掘してそれを朗読する「語り部」の運動だ。テレビ番組「まんが日本昔話」の語り部として知られる俳優・常田富士男はこの村の生まれ。平成16年(2004)に「ふう太の杜の郷(さと)の家」という古民家を利用した活動の場ができ、常田を代表として「木島平の昔話」の語りなど活動の輪が広がっている。

木島平村では「農民芸術」を目指す人々がいる。地域に残る民話を発掘してそれを朗読する「語り部」の運動だ。テレビ番組「まんが日本昔話」の語り部として知られる俳優・常田富士男はこの村の生まれ。平成16年(2004)に「ふう太の杜の郷(さと)の家」という古民家を利用した活動の場ができ、常田を代表として「木島平の昔話」の語りなど活動の輪が広がっている。 い。学生たちが農村に入って、村人と交わって、感じ取るのだ。井原満明事務局長は「学生たちに農村調査を求めているのではない。『share your secrets』の自ら気づきを促し、それを参加者と分かち合うのです。気づき、発することで人は生きる感性を磨くのです」と話す。

い。学生たちが農村に入って、村人と交わって、感じ取るのだ。井原満明事務局長は「学生たちに農村調査を求めているのではない。『share your secrets』の自ら気づきを促し、それを参加者と分かち合うのです。気づき、発することで人は生きる感性を磨くのです」と話す。 警察小説の『ストロベリーナイト』で知られる作家、誉田哲也の『幸せの条件』(中央公論新社)だ。理化学実験ガラス機器専門メーカーで働く経理担当の24歳OLが、バイオエタノール精製装置の試作で休耕田でバイオエタノール用の安価なコメを提供してくれる農家を探せと、長野県に出張を命じられることから物語が始まる。先々で「コメは食うために作るもんだ。燃やすために作れるか」と門前払いされながらも、農業法人で働くことになる。米作りを一から学ぶことになり、そして農村の中で、「人として本来すべきことを、愚直にやり通す強さ。そのあたたかさ。よそ者でも受け入れ、食事を出す。他人の子でも預かり、面倒を見る。損得ではない、もっと大切な何か。利害よりも優先されるべき、もっと大きな価値観」を見出していく。

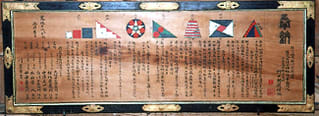

警察小説の『ストロベリーナイト』で知られる作家、誉田哲也の『幸せの条件』(中央公論新社)だ。理化学実験ガラス機器専門メーカーで働く経理担当の24歳OLが、バイオエタノール精製装置の試作で休耕田でバイオエタノール用の安価なコメを提供してくれる農家を探せと、長野県に出張を命じられることから物語が始まる。先々で「コメは食うために作るもんだ。燃やすために作れるか」と門前払いされながらも、農業法人で働くことになる。米作りを一から学ぶことになり、そして農村の中で、「人として本来すべきことを、愚直にやり通す強さ。そのあたたかさ。よそ者でも受け入れ、食事を出す。他人の子でも預かり、面倒を見る。損得ではない、もっと大切な何か。利害よりも優先されるべき、もっと大きな価値観」を見出していく。 手始めに村の資料館に入った。驚いた。見たこともない幾何学模様がずらりと並ぶ。「算額」だ。江戸時代、鎖国で海外との交流がほとんどなかった中で、日本独自の数学として興った「和算」。当時の研究者たちは難問が解けたときの喜びや、学問成就の願いを絵馬にして、神社や寺に奉納した。和算は、16世紀に関孝和によって大系化し、その後全国に普及したものと伝えられている。その和算が木島平で根づき、野口湖龍ら和算家を多く輩出する、「信州和算のメッカ」となった。冬閉ざされる雪国が醸し出した学問の風土といえるかもしれない。

手始めに村の資料館に入った。驚いた。見たこともない幾何学模様がずらりと並ぶ。「算額」だ。江戸時代、鎖国で海外との交流がほとんどなかった中で、日本独自の数学として興った「和算」。当時の研究者たちは難問が解けたときの喜びや、学問成就の願いを絵馬にして、神社や寺に奉納した。和算は、16世紀に関孝和によって大系化し、その後全国に普及したものと伝えられている。その和算が木島平で根づき、野口湖龍ら和算家を多く輩出する、「信州和算のメッカ」となった。冬閉ざされる雪国が醸し出した学問の風土といえるかもしれない。 岩城は2006年6月13日に亡くなる前、当時の松井に手紙を出していた。松井はその時、故障で休場を余儀なくされていた。

岩城は2006年6月13日に亡くなる前、当時の松井に手紙を出していた。松井はその時、故障で休場を余儀なくされていた。 ホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井が星稜高校時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは伝説にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。話のついでだが、母校・星稜高校は28日に開かれたことしの全国高校野球選手権石川大会の決勝で、6年ぶり16度目の夏の甲子園出場を決めている。

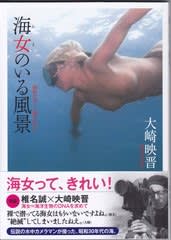

ホームタウンは石川県能美市にある。私は金沢のテレビ局時代に何度か自宅を取材に訪れた。松井が星稜高校時代、「夏の甲子園」石川大会の中継、本大会での取材と夏は松井一色だった。強打者ぶりは伝説にもなった。1992年夏の全国高校野球選手権2回戦の明徳義塾(高知)戦で、5打席連続敬遠されて論議を呼んだ。話のついでだが、母校・星稜高校は28日に開かれたことしの全国高校野球選手権石川大会の決勝で、6年ぶり16度目の夏の甲子園出場を決めている。 今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。

今回の旅程で個人的に楽しみにしているは、25日に訪れる「海女博物館」だ。自分自身も新聞記者時代に輪島市舳倉島(へぐらじま)の海女さんたちをルポールタージュ形式で取材した。1983年ごろ、今から30年も前の話になる。いまでも、輪島市では200人余りがいる。ウエットスーツを着用して、素潜りである。そのころ、18㍍の水深を潜ってアワビ漁をしていた海女さんたちがいた。このように深く潜る海女さんたちは「ジョウアマ」あるいは「オオアマ」と呼ばれていた。重りを身に付けているので、これだけ深く潜ると自力で浮上できない。そこで、夫が船上で、命綱からクイクイと引きの合図があるのを待って、妻でもある海女を引き上げるのだ。こうして夫婦2人でアワビ漁をすることを「夫婦船(めおとぶね)」と今でも呼ばれている。輪島の海女、済州島の海女の潜り方、使っている道具、漁の仕方などを済州島の海女博物館で見学したいと思っている。共通性と違いはどこにあるのか、比較もしてみたい。 な道筋ができる。つまり、前向きな指標となる。二つ目に、たとえばTPP(環太平洋連携協定)が意識され、農地の集約などによる効率化やコスト競争力などの農業の体質強化が重視される余りに、GIAHS認定地でも、その理念である農文化や生物多様性の維持がおろそかになる恐れがある。とくに里山のような中山間地の棚田では耕作放棄地も進んでいる。そうした地域では同時に、洪水の防止や景観保全といった農業や農地が持つ多面的な機能が失われつつある。そこで、農地の変化や生物多様性、地域の生態系サービス、農業文化(収穫の祭りの開催など)、地域住民の意識などをモニタリングする。これらが、現実を見る指標となる。この前向きと現実の指標を定点観測しながら政策提言やビジネスチャンスを創り出していければ、との期待である。

な道筋ができる。つまり、前向きな指標となる。二つ目に、たとえばTPP(環太平洋連携協定)が意識され、農地の集約などによる効率化やコスト競争力などの農業の体質強化が重視される余りに、GIAHS認定地でも、その理念である農文化や生物多様性の維持がおろそかになる恐れがある。とくに里山のような中山間地の棚田では耕作放棄地も進んでいる。そうした地域では同時に、洪水の防止や景観保全といった農業や農地が持つ多面的な機能が失われつつある。そこで、農地の変化や生物多様性、地域の生態系サービス、農業文化(収穫の祭りの開催など)、地域住民の意識などをモニタリングする。これらが、現実を見る指標となる。この前向きと現実の指標を定点観測しながら政策提言やビジネスチャンスを創り出していければ、との期待である。