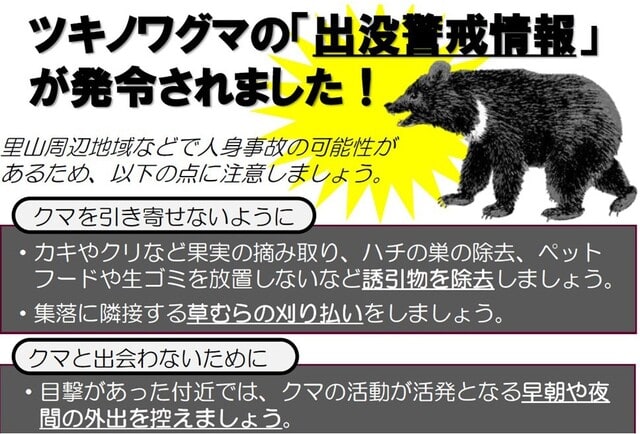

★クマ出没とキノコ狩りの因果関係

きのう16日朝のブログでツキノワグマの出没が相次いでいて、ことしに入ってクマの目撃情報は357件(10月9日現在)とこれまで過去最高だった2010年の353件を上回ったと述べた。ブログを書いてからのニュースだが、石川県白山市できのう午後、クマに襲われ4人がケガを負う被害があった。

きょうの新聞各紙=写真=によると、正午過ぎに95歳の男性がクマに顔面をひっかかれて畑で倒れていると近くの人が通報。自宅で襲われた63歳の女性は自ら119番通報。住宅納屋に逃げ込んだクマを網で捕獲しようと猟友会の57歳と72歳の男性が納屋に近づいたところ、クマが飛び出してきて2人がケガを負った。クマはその後、猟銃で駆除された。体長132㌔、体重100㌔のオスだった。16日は同市のほか、金沢市など7市町で11件の目撃や痕跡情報が県生活環境部に寄せられていた。

きょうの新聞各紙=写真=によると、正午過ぎに95歳の男性がクマに顔面をひっかかれて畑で倒れていると近くの人が通報。自宅で襲われた63歳の女性は自ら119番通報。住宅納屋に逃げ込んだクマを網で捕獲しようと猟友会の57歳と72歳の男性が納屋に近づいたところ、クマが飛び出してきて2人がケガを負った。クマはその後、猟銃で駆除された。体長132㌔、体重100㌔のオスだった。16日は同市のほか、金沢市など7市町で11件の目撃や痕跡情報が県生活環境部に寄せられていた。

クマは場所を選ばない。金沢市内ではいろいろなところに出没している。金沢の野田山は加賀藩の歴代藩主、前田家の墓がある由緒ある墓苑だ。市街地とも近い。お供え物の果物を狙って出没するのだ。だから、「お供え物は持ち帰ってください」との看板が随所にかかっている。クマは中心街でも出る。兼六園近くの金沢城公園で、たびたび出没していたことから、捕獲用のおりを仕掛けたところ体長1㍍のオスがかかったことがある(2014年9月)。周辺にはオフィスビルなどが立ち並ぶ。

クマは柿が大好物だ。一度食べたら、また翌年も同じところに柿を食べにくる。知人から聞いた話だ。痩せたクマが市街地の民家の柿木に登って、無心に柿の実を食べていた。通報を受けたハンターが駆けつけたが、その無心に食べる姿を見て、「よほどお腹がすいていたのだろう」としばらく見守っていた。満足したのか、クマが木から下りてきたところをズドンと撃った。クマはたらふく食べることができてうれしかったのか、目に涙が潤んでいた。

金沢や加賀地方を中心にクマがひんぱんに出没していることの余波が能登地方にも及んでる。キノコ採りのシーズンだが、クマとの遭遇を嫌って加賀地方の山々は敬遠されている。そこで、クマが少ない能登地方の山々へとキノコ採りの人々の流れが変わってきているのだ。

本来、能登地方の人々にとっては迷惑な話なのだが、能登の人たちが目指しているキノコはマツタケや、コノミタケと地元で呼ぶ大きな房(ふさ)のホウキダケの仲間だ。ところが、金沢や加賀地方からやってくる人たちは、能登ではゾウゴケ(雑ゴケ)と呼ぶシバタケがお目当てだ。目指すものが異なるので、山でトラブルになったという話は余り聞かない。クマの話がキノコへと横に逸れた。

⇒17日(土)夜・金沢の天気 くもり

記事によると、アメリカ西海岸の山林で毎年のように起きる山火事が今年は異常に広がっていて、マツタケの採取ができず、日本への出荷に待ったがかかっている。オレゴン州ではマツタケは高価で売れることから、「白いゴールドラッシュ」と呼ばれているそうだ。

記事によると、アメリカ西海岸の山林で毎年のように起きる山火事が今年は異常に広がっていて、マツタケの採取ができず、日本への出荷に待ったがかかっている。オレゴン州ではマツタケは高価で売れることから、「白いゴールドラッシュ」と呼ばれているそうだ。