☆ワクチンパスポート申請は「勇み足」なのか

新型コロナウイルスのワクチンを無事に2回接種し、副反応もなかったことから知人たちと海外旅行に行こうかとオンランでやりとりをしている。きょう26日から全国の自治体で「ワクチンパスポート」の申請の受け付けが始まるというので、さっそく午前中に金沢市役所に郵送で申し込んだ。知人たちから「えっ、旅行先もまだ決めていないのに、急ぐ必要はないよ」「あせることはない」とたしなめられた。確かに、旅行先すら決まっていないのに。これは自身の性格だ。体よくいえば「先手必勝」、悪く言えば「勇み足」「先走り」。

ワクチンパスポートはワクチン接種を受けたことを証明するものだ。これを入国時に提示すると、隔離措置などが免除される。ただし、当面はイタリア、オーストリア、トルコ、ブルガリア、ポーランドの5か国のみで、今後相手国の確認が取れれば随時公表していくとしている(外務省公式ホームページ)。

必要書類は金沢市役所の公式ホームページに記載されている。まず、ホームページから交付申請書をダウンロード。その他に旅券、接種した病院が発行した予防接種済証(臨時)、マイナンバーカードか運転免許など住所を明示するもの、それぞれコピーの一式をそろえた。返信用の封筒に切手を貼って同封して、近くの郵便局で投函した。市のホームページには「受付から接種証明書の発行までは1週間程度要します」と記載されている。来月の初旬にはワクチンパスポートが自宅に届くだろう。

必要書類は金沢市役所の公式ホームページに記載されている。まず、ホームページから交付申請書をダウンロード。その他に旅券、接種した病院が発行した予防接種済証(臨時)、マイナンバーカードか運転免許など住所を明示するもの、それぞれコピーの一式をそろえた。返信用の封筒に切手を貼って同封して、近くの郵便局で投函した。市のホームページには「受付から接種証明書の発行までは1週間程度要します」と記載されている。来月の初旬にはワクチンパスポートが自宅に届くだろう。

知人たちとのその後のメールのやりとり。自身は今月18日にワクチン接種の2回目を終えて安堵しているのだが、一人からこんなメールが。「接種を終えたからといって安心できないよ。毎日酒を飲んでいると抗体ができにくいらしい」と。これにはまたひと騒ぎが起きた。その知人が送ってくれたURLは読売新聞Web版の記事(6月6日付)だった。以下要約。

千葉大医学部付属病院は、同院職員を対象とした新型コロナウイルスワクチンの有効性を調べる研究の経過報告を発表した。ファイザー社製ワクチンを2回接種した1774人のうち、99.9%の人に抗体の量を示す「抗体価」の上昇がみられたという。抗体価が上がりやすかったのは、コロナの罹患歴がある人や女性、抗アレルギー薬を内服している人。一方、副腎皮質ステロイドの内服や頻繁に飲酒をしている人などは、抗体価が上がりにくいことも分かった。ただ、同院は「十分な量の抗体ができていると考えられる」としている。

上記の記事では「頻繁に飲酒をしている人などは、抗体価が上がりにくい」と記されている。続けて、「十分な量の抗体ができていると考えられる」とも書かれている。実に微妙な言い回しだ。知人たちは疑心暗鬼に陥った。本当は飲酒者には効果が低いのだが、正直にそのように報告書に掲載すると、社会が混乱する。そこで、「十分な抗体ができていると考えられる」とあえて付記しているのではないか、と。そもそも、「考えられる」は逃げの表現だ。

オンラインでやり取りしている知人たちは皆、酒飲みだ。中には、繁華街に出る回数が減った分、毎日の家飲みが習慣化して家族関係が微妙になったと告白する輩もいる。ワクチンを2回接種したからと言って安心はできない、ということだ。ワクチンパスポートを持っているからと言って、抗体や免疫が担保されなければ意味がない。海外で感染すれば元も子もない。

午前中の盛り上がりが午後には一転、海外旅行の話は急にトーンダウンしてしまった。ワクチンパスポートの申請はやはり「勇み足」だったのか。(※イラストは厚労省公式ホームページより)

⇒26日(月)午後・金沢の天気 はれ時々くもり

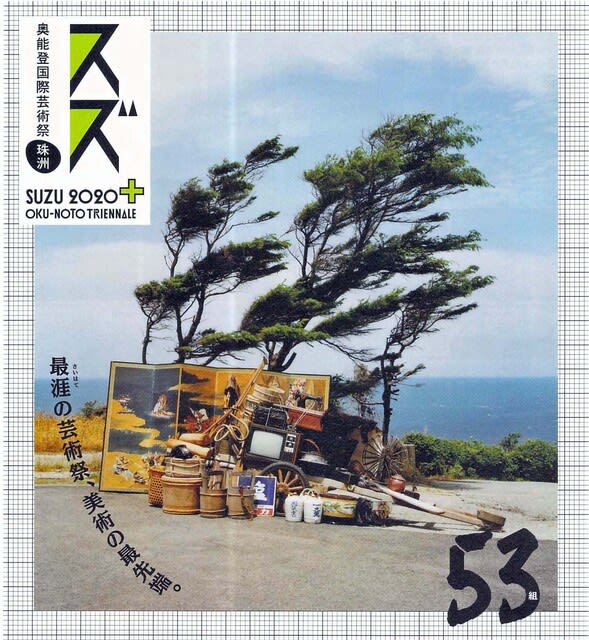

パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。

パンフのメインの写真は、風でうなだれた海辺の松の木の下に六曲屏風や木桶、旧式のテレビ、壺などが置かれたものだ=写真=。よく見ると、「塩」と書かれた看板がある。珠洲は揚げ浜式塩田が栄えた土地なので、この家はかつてその塩を販売していた家なのかと想像した。不思議なもので、古い家具や道具などを見ると、つい、それを使っていた人々や生業、日常というもの思い浮かべてしまうものだ。では、それをどのようにアートにするのか。 同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。

同湾にある小木漁港は全国で屈指のイカ類の水揚げを誇る。このことから町では特産イカの知名度向上にと昨年6月に観光交流センター「イカの駅つくモール」をオープンさせ、イカ料理などが味わえるレストランやイカの加工品を中心とした物産販売コーナーを設けた。さらセンターの芝生庭にことし4月に創ったのがイカキングだ。新型コロナウイルスの収束後の観光誘客を狙ったものだが、制作費3000万円のうち、2500万円がコロナウイルス感染症対応として国が自治体に配分した地方創生臨時交付金だったことから、議論を呼んだ。 がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。

がら、東京オリンピックの是非を問うことに矛盾を感じる。大阪市が昨年11月1日に「大阪都構想」の是非をめぐる住民投票を実施。その後、大阪は第3波のコロナ禍に見舞われた。東京もこの後、第5波が襲ってくるのではないだろうか。 いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。

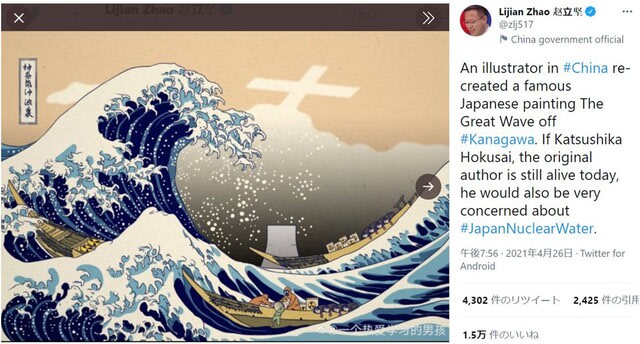

いる。 ただ、この燃料はミドリムシが由来となる成分はわずか1割しか含まれていない。ユーグレナでは今後、その比率を上げるとともに、現在1㍑当たり1万円の製造コストを4年後には200円以下にしたいとしている(6月29日付・NNNニュースWeb版)。 レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。

レオナルド・ダ・ヴィンチの壁画「最後の晩餐」を模したものだ。図をよく見ると、日の丸の帽子をかぶった犬が、ヤカンからグラスに緑色の液体を注いでいる。この液体は福島第一原発の処理水を意図しているのだろう。 アメリカの国鳥のハクトウワシを中心に動物たちが囲んでいる。芸が細かいと思うのは、ワシの前ではトイレットペーパーをドル紙幣にプリントするような図柄。金融緩和と称して、価値のないドル紙幣を刷りまくり世界にバラまいているとでも言いたいのだろう。 るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。

るという報道(6月15日付・CNNニュースWeb版日本語)もあるので、中国にとって、タイミングが悪いのでは。 まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。

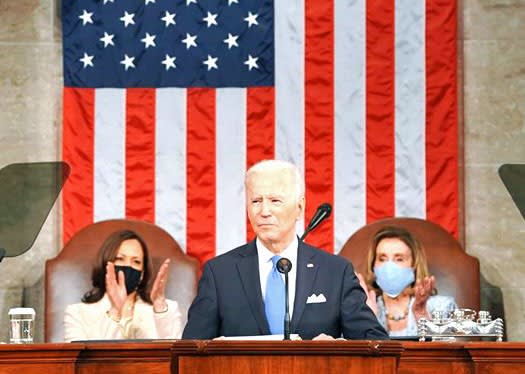

まん延防止の措置は5月16日から今月13日まで適応されていて、期間中に夜の片町のスクランブル交差点を自家用車で通過したことがあるが、これまでのきらびやかなネオン街とは打って変わって、まるで「ゴーストタウン」のようだった。それに比べれば、人影がいくぶん戻ってきたという感じだった。タクシーの運転手は、「人の通りがあるだけましな方ですよ。勝負は今週の金曜の夜ですね」と業界の見方を話してくれた。  演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。

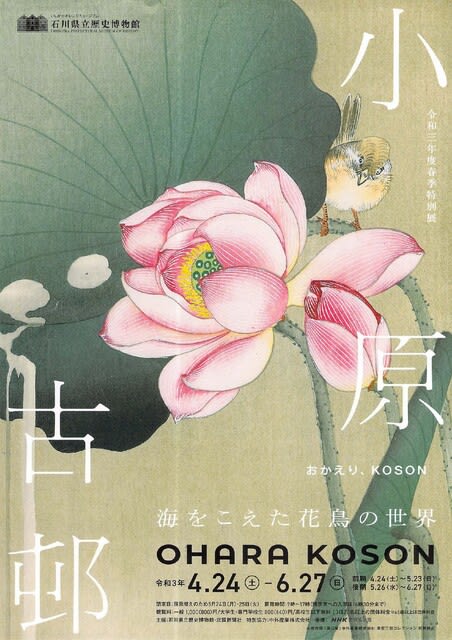

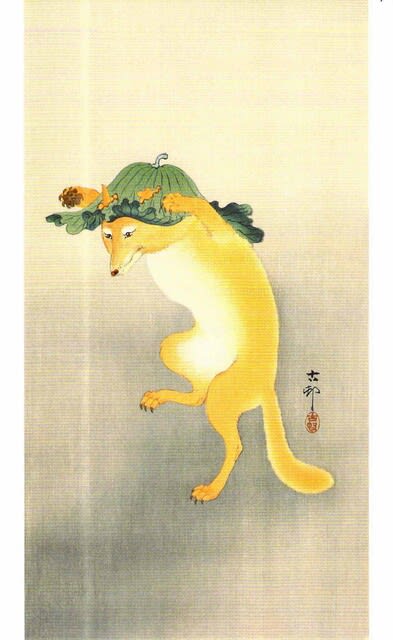

演壇に立ったバイデン氏はまず自分の後ろに並ぶナンシー・ペロシ下院議長と上院議長でもあるカマラ・ハリス副大統領にあいさつした。確かに、大統領の議会演説で後ろの上下院両議長がともに女性という光景はアメリカ史上初めてのこと。「Madam Speaker, Madam Vice President」で議場内は拍手や歓声で沸いたに違いない。 そこに描かれていた作品の数々はまるで「花と生き物たちの楽園」だった。作者は小原古邨(おはら・こそん、1877-1945)、明治末から昭和にかけて活躍した花鳥画の絵師だ。金沢出身で、初の「里帰り」展がきのう24日、金沢市の石川県立歴史博物館で開幕した。実は自身もこれまで名前すら知らなかった。きょう鑑賞に出かけた。

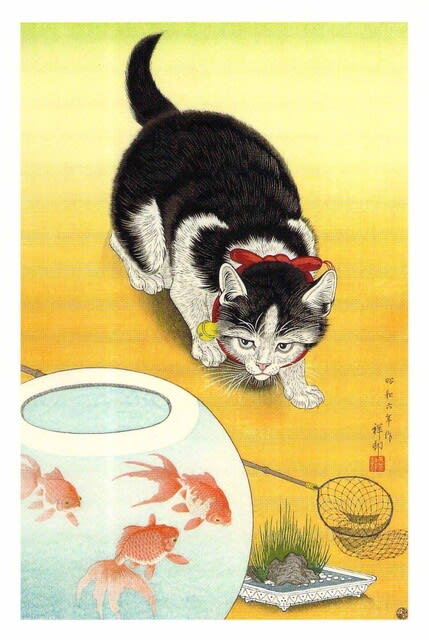

そこに描かれていた作品の数々はまるで「花と生き物たちの楽園」だった。作者は小原古邨(おはら・こそん、1877-1945)、明治末から昭和にかけて活躍した花鳥画の絵師だ。金沢出身で、初の「里帰り」展がきのう24日、金沢市の石川県立歴史博物館で開幕した。実は自身もこれまで名前すら知らなかった。きょう鑑賞に出かけた。 「踊る狐」だった=写真・中=。ハスの葉を被って、まるで踊っているように面白く描いた作品だ。この作品を眺めていて国宝の「鳥獣戯画」のワンシーンを連想した。生き物たちのユートピアだ。緊張感のある絵もある。「金魚鉢に猫」=写真・下=は、鉢の中の金魚をじっと見つめて狙っている。このネコの姿は現代も変わらない。こうした鳥や動物、花といった身近な自然を木版画で写実している。

「踊る狐」だった=写真・中=。ハスの葉を被って、まるで踊っているように面白く描いた作品だ。この作品を眺めていて国宝の「鳥獣戯画」のワンシーンを連想した。生き物たちのユートピアだ。緊張感のある絵もある。「金魚鉢に猫」=写真・下=は、鉢の中の金魚をじっと見つめて狙っている。このネコの姿は現代も変わらない。こうした鳥や動物、花といった身近な自然を木版画で写実している。 いわゆる江戸時代の浮世絵と同じようには見えない。伝統的で高度な浮世絵の技術をベースにまるで水彩画のように美しい色合いで表現することで、明治、大正、昭和と生き抜いた画家だったのだろう。大正末期からは「祥邨」の号を用い、華やかな色とモダンな画面構成の作品はアメリカやポーランドなど欧米で展示されるようになった(チラシ文より)。

いわゆる江戸時代の浮世絵と同じようには見えない。伝統的で高度な浮世絵の技術をベースにまるで水彩画のように美しい色合いで表現することで、明治、大正、昭和と生き抜いた画家だったのだろう。大正末期からは「祥邨」の号を用い、華やかな色とモダンな画面構成の作品はアメリカやポーランドなど欧米で展示されるようになった(チラシ文より)。 緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。

緊急事態宣言の効果がどれほど上がるのか、その結果次第かもしれない。5月半ばまでに感染拡大が治まらなければ、当然7月も見通しが暗くなり、無観客とせざるを得ないだろう。